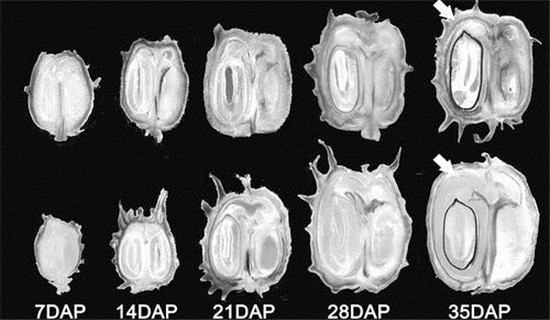

蓖麻內果皮 圖片來源:崔鵬課題組

金秋9月,正是蓖麻結籽的時候。伴隨著清脆的響聲,蓖麻籽沖破厚重的果實外殼,縱身一躍,奮力跳到更遠的地方,以獲取更大的生存空間。

種植戶并不喜歡“運動細胞”發達的蓖麻,這大大增加了后續收獲蓖麻籽的難度。

“蓖麻植株中,像這樣不利于農業生產的性狀有很多,人工篩選的速度遠遠不能滿足生產需要,基因組重測序為科研人員提供了一個改良性狀的新思路。”中國農業科學院農業基因組研究所研究員崔鵬告訴《中國科學報》。

日前,崔鵬課題組與湖北大學生命科學學院教授呂世友等合作的一項研究取得新進展。研究人員通過對405份蓖麻品種進行全基因組重測序,發現了與蓖麻重要農藝性狀相關的候選基因,以及蓖麻馴化和地理分化過程中的一些選擇位點,該研究有望為蓖麻育種提供新思路。相關研究成果近日發表在《自然—通訊》上。

需求:70%的蓖麻油依靠進口

“山渠面面護蓖麻,鎖盡春風一院花。”蓖麻果莢長滿尖刺,有毒,不是個“善茬兒”,但卻有一定藥用價值,中醫典籍曾有記載,蓖麻能夠通便、消腫拔毒、治療跌打損傷等。中國曾是蓖麻種植大國,家家戶戶都要種一些蓖麻。

但受多重因素影響,近年來我國蓖麻的種植面積大幅度減少。目前,中國蓖麻種植面積約300萬畝,不足全球兩成。

隨著工業發展,全球對蓖麻的需求不斷上漲。蓖麻油因其特殊的理化性質,成為重要的工業用油之選。蓖麻油經過裂解、氧化、硫化等處理后,可以用于醫藥分散劑、油漆涂料、工業航空潤滑油、化妝品等。

據不完全統計,利用蓖麻油的化工用品已達300多種。僅從尼龍這類高強度絕緣材料的廣泛應用趨勢判斷,2010年全球對蓖麻油的需求量就已經達到60萬噸。

事實上,全球蓖麻種植面積少且產量偏低,遠遠滿足不了市場的需求。我國也不例外,近十年來,我國多數蓖麻加工企業不能進行全年生產,只能從印度等國家進口大量蓖麻籽和蓖麻油作原料。

據統計,我國蓖麻年均總產不足20萬噸,而年需求量卻達到40萬噸,缺口達一半以上。其中,一級蓖麻油需求量為10萬噸,國內產量只有3萬噸,缺口將近七成。

“蓖麻傳統育種存在瓶頸,進一步選育優良高產品種十分關鍵。”崔鵬說。

基因組:為育種提供新思路

目前,我國蓖麻種植中,80%左右采用常規種,產量和含油量均遠低于雜交品種。山東淄博農業科學研究院副院長譚德云介紹,常規品種平均畝產量只有58公斤左右,而在新疆、內蒙古,以及東北地區種植的雜交品種產量達到300公斤每畝。

盡管如此,呂世友說:“目前,世界上依然沒有蓖麻的優勢品種,雜交品種產量還不夠高。”

作為一種重要能源、工業油料植物,崔鵬也不滿足于目前品種的雜交優勢。他想,從基因組角度出發,或許能揭開高產蓖麻的秘密,從而選育出適合農業生產的蓖麻品種,突破雜交蓖麻的產量瓶頸。

他介紹,全基因組重測序是研究作物農藝性狀相關基因的有效手段。目前,基因組重測序技術成本有所降低,基于全基因組重測序的分析方法逐漸完善,研究人員已對多種作物進行了基于全基因組重測序的馴化位點、農藝性狀關聯基因位點的研究。“諸如水稻、小麥、棉花等農作物,在進行基因組測序后,又進行了全基因組重測序,為選育優質品種提供了新思路。”

全基因組重測序的前提是具有盡可能多的性狀植株。為此,崔鵬聯合呂世友及中國農業科學院油料作物研究所,耗時兩年多,在全球各地收集了405種蓖麻。

這只是研究的第一步,此后的基因測序工作量極大。為此,研究人員選擇了9個重要農藝性狀。研究中利用變異數據進行全基因組關聯分析(GWAS),發現了這9個重要農藝性狀的候選基因。

通過群體遺傳研究,研究人員發現國內蓖麻品種分布具有區域性特點。崔鵬舉例,從中國南部到北部,蓖麻表現出果穗從容易裂開到不容易裂開、穗高由高至低等顯著趨勢。

研究人員還利用蓖麻的區域性特點,找到了基因組區域與蓖麻地理分布相關的受選擇區域,將這些受選擇區域與GWAS結果相結合后,找到了受選擇性狀在基因組上的具體受選擇位點。

“研究中發現,北方比南方果莢更不容易開裂。歷史上,由于蓖麻在我國的栽培可能是自南向北傳播的,果莢開裂相關基因在這一過程中受到了較強選擇。”崔鵬說。

應用:新品種上市仍需時間

基因變異促進了物種多樣性,也增加了農業生產的難度。找到控制蓖麻性狀的基因,并不能直接選育出高產、高出油量的蓖麻品種。

呂世友介紹,目前這9個重要農藝性狀的候選基因的功能還不能確定,接下來還需要進一步驗證。“驗證每個基因的功能,工作量巨大,是一個循序漸進的過程。但我們相信,利用基因編輯技術有望發現更適合農業生產的蓖麻品種。”

目前,崔鵬課題組與呂世友課題組已經展開了相關驗證工作,并取得了一些突破。

與此同時,在基層從事多年育種和種植工作的譚德云提出,產量只是研發新品種過程中要解決的眾多問題之一。諸如蓖麻植株的環境適應性,包括抗病、抗蟲、環境耐性等問題也需要進一步研究,希望能從基因角度為蓖麻育種找到答案。

除了品種本身的局限,他認為,蓖麻還面臨栽培技術落實不到位等問題,致使高產基因不能充分表達、產量不高,未來希望基因技術能夠幫助高產性狀充分表達。

相關論文信息:https://doi.org/10.1038/s41467-019-11228-3