西花薊馬于2003 年首次在北京發現,它在國際上臭名昭著,是世界性重大入侵害蟲。臭名昭著,是世界性重大入侵害蟲。

就目前高玉林掌握的資料和他自己的研究發現,發生在入侵物種與本地物種直接的斗爭中,大部分出現的結果都是前者取代后者的情況。隨著國際貿易的飛速發展,外來物種入侵問題愈加突出,形式愈加嚴峻,競爭取代現象將無法避免。

在不久前舉辦的世界自然保護聯盟(IUCN)世界保護大會上,政府部門、非政府組織和學界代表發出《火奴魯魯挑戰》倡議,敦促國際社會采取行動,遏制外來物種入侵。為了響應這一倡議,11月29日,全球33家國際組織和機構聯合啟動了一項全球行動,將攜手遏制外來物種入侵,減少入侵物種造成的危害。

雖然不少人知道外來物種入侵的含義,但是對于其侵略性與危害性并不了解。實際上,不少外來入侵物種已經對一些地區造成了損失,比如,新西蘭就飽受外來入侵物種之苦,作為這次行動的組成部分,新西蘭承諾到2050年擺脫三大入侵物種負鼠、鼠和白鼬的危害。當然,危害不僅僅來自體積較大的生物,那些細小的昆蟲也會令人頭痛不已。

近日,國際昆蟲學頂尖刊物Annual Review of Entomology在線發表了中國農業科學院植物保護研究所博士高玉林和美國俄勒岡州立大學博士Stuart Reitz合作撰寫一篇文章,著重闡述了生物入侵領域熱點話題“入侵生物學及種間競爭”研究進展。

種間競爭與競爭取代

種間競爭是物種群落構成的一個基本機制,可以解釋為近緣種為了爭奪有限的空間和資源,各方面都力求抑制對方,結果給對方帶來不利影響。“這種不利影響可能是你死我活的爭奪,也可能是兩個物種委曲求全最后并生在同一片區域。”高玉林解釋道。

在生態環境中,種間競爭每天都在發生,其普遍性及重要性一直是入侵生態學領域討論的熱點話題,而競爭取代是種間競爭最嚴重的后果。高玉林與美國俄勒岡州立大學博士Stuart Reitz系統分析了過去15年來自全球100多個國家(地區)近百種物種的種間競爭取代經典案例后,發現大部分種間競爭取代現象發生在新入侵物種與其他物種之間,且競爭取代機制非常復雜。

為了解釋清楚種間競爭的復雜性,高玉林列舉了昆蟲界種間競爭中比較知名的三葉斑潛蠅和美洲斑潛蠅競爭取代案例。斑潛蠅屬于雙翅目潛蠅科昆蟲,其中,三葉斑潛蠅和美洲斑潛蠅是其中兩種重要的園藝蔬菜害蟲。作為昆蟲學界物種競爭取代經典案例,美國與日本的科學家過去著重研究了三葉斑潛蠅和美洲斑潛蠅種間互作關系。

有意思的是,美國與日本科學家對于這兩個物種種間競爭的結論截然相反。“日本科學家經過研究發現在日本京都地區的美洲斑潛蠅更具有競爭性,在該區域,美洲斑潛蠅取代三葉斑潛蠅成為當地重要斑潛蠅種群,而美國科學家在加州地區發現,三葉斑潛蠅取代美洲斑潛蠅,成為加州地區優勢斑潛蠅種群。”高玉林說道。

發現這兩個有趣的現象后,高玉林也開始著手研究在我國特定區域兩者種間競爭情況。他認為,日本與美國科學家針對兩種斑潛蠅競爭取代方向雖然不同,但不同區域和生態環境下,取代結果截然相反也不無道理。

“美國科學家研究種間競爭機制主要從殺蟲劑敏感性入手,發現三葉斑潛蠅與美洲斑潛蠅相比,對大部分殺蟲劑抗藥性普遍要高,因此他們認為,殺蟲劑敏感性差異是導致三葉斑潛蠅取代美洲斑潛蠅的主要機制。而日本科學家則認為,兩種斑潛蠅生殖力差異及對寄生性天敵敏感性差異,是導致美洲斑潛蠅取代三葉斑潛蠅的關鍵機制。”高玉林繼續解釋說。

由此可見,種間競爭的取代機制非常復雜,是生物和非生物因素長期演化的結果。不過,高玉林表示:“任何一種新物種能夠取代另一物種絕對是一個長期緩慢的過程,可能三到五年,也可能要八到十年甚至更久。”

小昆蟲大危害

之所以選擇三葉斑潛蠅和美洲斑潛蠅,除了美日兩國的結論令他困惑,還因為這兩種斑潛蠅在先后入侵我國且成為危害嚴重的害蟲。上述兩種斑潛蠅的成蟲產卵、取食刺破葉片表面,形成產卵點和取食點,幼蟲則能夠潛入葉片和葉柄危害,在葉子上造成不規則的蛇形白色蟲道,破壞葉綠素,影響光合作用,受害植株葉片脫落,造成花芽、果實被灼傷,嚴重的造成毀苗。

“我們選擇海南作為研究地點,因為豇豆是斑潛蠅最喜歡的寄主之一,在我國海南地區,豇豆種植面積廣,且種植結構單一。”高玉林表示。雖然兩種斑潛蠅皆屬于外來物種,但入侵我國時間先后不同,美洲斑潛蠅在1993年首次在我國海南發現,而三葉斑潛蠅則是在2005年底在廣東發現。

經過多年的跟蹤研究,高玉林發現在我國東部和南部沿海的幾個省市地區,三葉斑潛蠅已經逐漸取代美洲斑潛蠅,成為優勢種群。而這一結論與之前美國科學家得出的結論相似。

除了斑潛蠅,高玉林還選擇了另外兩種昆蟲近緣種作為研究對象——西花薊馬和煙薊馬。它們屬于纓翅目薊馬科。雖然名稱并不為人們熟識,但是薊馬對于經濟作物的破壞力同樣令人頭痛不已,而且因為它體積微小,幾乎不被人注意,但它卻能戳破植物表皮,吸允汁液。

“被薊馬叮咬過的植物或者果實其外表均會失去完整性,難以進入市場。更麻煩的是,它們可以在植物間傳播病毒。”高玉林補充道。薊馬的出現幾乎不受季節控制,夏天可以在室外和大棚中發生危害,而冬天在一些設施大棚內可以繁殖危害,而薊馬傳播的病毒甚至可以讓整個大棚全部作物“覆滅”,甚至絕產。

在我國,煙薊馬是常規種,發生較為普遍,被大家普遍認為是常規本地物種,而西花薊馬則于2003年首次在北京發現,它在國際上臭名昭著,是世界性重大入侵害蟲。

過去多年,高玉林也一直在開展西花薊馬入侵生物學、生態學及綜合治理等研究工作。“西花薊馬的抗藥性普遍要強于煙薊馬,所以當農戶使用農藥防治薊馬時,殺死的往往是敏感性較強的煙薊馬,而西花薊馬由于本身的耐藥性而得以存活。隨著農藥的使用,西花薊馬的抗藥性逐漸加強,進而加劇了西花薊馬的存活能力。”高玉林說道。在一定程度上,農藥的使用是導致物種競爭取代的主要因素之一,而入侵物種最為蠻橫的一面就是將本地近緣種一網打盡,進而破壞當地的物種多樣性。

海關是第一道防線

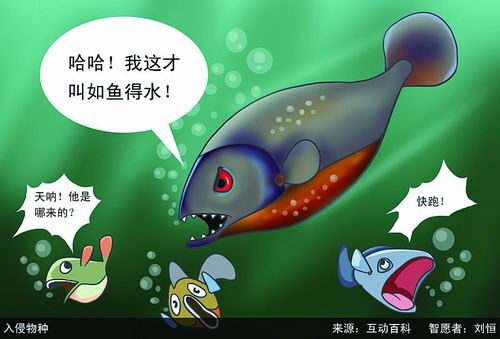

“入侵物種能在新的環境如魚得水,大多數是因為缺乏天敵的緣故。”高玉林解釋道。目前針對西花薊馬的防控,主要還是依靠化學農藥,但由于農藥殘留和環境污染問題,他所在的科研團隊試圖尋找一些有效的綠色防控技術。長期研究表明,捕食螨和蟲生真菌是防治西花薊馬較好的綠色防控手段,且能兼治煙粉虱、二斑葉螨、韭蛆等其他害蟲。

無論采取哪種方法,高玉林表示都很難行之有效地將入侵物種完全消滅。而且,就目前高玉林掌握的資料和他自己的研究發現,發生在入侵物種與本地物種直接的斗爭中,大部分出現的結果都是前者取代后者的情況,極少數會出現相反的情況,當然,只是特例。隨著國際貿易的飛速發展,外來物種入侵問題愈加突出,形式愈加嚴峻,競爭取代現象將無法避免。高玉林表示:“只有把好海關這一關,將外來物種杜絕在國門外,是狙擊外來物種入侵最行之有效的辦法。”