大自然的食物鏈條中,大部分生物都有著自己的天敵,它們相生相克,保持著生態平衡。這個奇妙的關系,今天正在被不斷運用在植物保護,尤其是農業植保中,科學家們利用農業害蟲的天敵,去防控那些農業生產中的重大害蟲,或者防控外來入侵的害蟲,這種方法,即是生物防治的一種——天敵防治。

位于北京北五環外的中國農業科學院植物保護研究所內,有一個“國家天敵等昆蟲資源數據中心”(簡稱天敵中心)。中心在全國設立了100多個站點,對我國天敵昆蟲、益螨類及蜘蛛,也包括提供蛋白質來源的昆蟲等,進行資源本底、分布及動態的長期監測調查,評價及篩選出優勢天敵種類,為農產品的安全生產、政府決策等提供基礎數據與服務。

在中國農業科學院植物保護研究所內,藏著一個“國家天敵等昆蟲資源數據中心”(簡稱天敵中心)。新京報記者 王穎 攝

“以蟲治蟲”,利用大自然原有的資源,去保護人類的勞動成果,為我們提供更符合生態發展、綠色健康理念的食品,是天敵防控的初衷。8月15日,新京報記者探訪天敵中心,尋找發生在這里的故事,探尋天敵和害蟲之間的爭斗史。

宣傳墻上展示著各種昆蟲圖片。新京報記者 王穎 攝

利用自然資源保護植物

剛剛入秋天漸涼,歷經高溫熱浪的紅蜘蛛已蠢蠢欲動了。

植保所院子里樹木蔥蘢,不過,幾株桃樹上的葉子顯得有點不正常,葉面上布滿白色的斑點,背面則有許多小小的紅點,這些紅點極小,它們就是葉螨,俗稱紅蜘蛛,是一種常見的農業害蟲,體長只有0.5毫米左右,幾乎危害大部分的果樹、蔬菜,甚至不少的糧食作物,葉面的白點就是它們吸食枝葉后造成的。

人類的農耕史,也是一部和病蟲害斗爭的歷史,千萬年中,人們想出來各種各樣的方法,保護農田里的作物,保護我們的食物來源。

現代化以來,隨著化學工業發展,高效快速的化學農藥,一度成為植保的主要工具。然而,隨著時間的推移,化學農藥的副作用日漸顯現,它對食品安全的威脅、生態環境的影響,已經引起越來越多人的重視。同時,由于抗藥性的原因,化學農藥對許多病蟲害的防治效果,也在逐漸減弱。

葉螨就是其中之一,近幾十年來,人們應對這種微小蟲子的辦法正變得越來越少。尋找新的、高效的、生態的防治方法迫在眉睫。

“其實方法從來沒有遠離我們,”植保所的院子里,天敵中心副主任呂佳樂隨手翻開葉片,仔細看了看,指著紅點之間一個快速跑動的小白點說,“這里就有一只捕食螨,它是來吃這些葉螨的。”

俗語說,“毒物所在,十步之內即有克星”,盡管并不準確,但也確實描繪了生態鏈條的某種特征,“一種生物生存的地方,通常也會吸引它的天敵來捕食,天敵防治的方法,就是尋找和篩選那些最適合的天敵,去抑制害蟲種群的數量,甚至達到完全控制害蟲危害的目的”,天敵中心常務副主任、中國農業科學院植保所生物防治中心主任徐學農說。

把食物鏈搬進實驗室

樹葉背后的一幕,在自然界中每時每刻都在發生。而在天敵中心的實驗室里,也發生著同樣的故事。

徐學農領導的捕食螨課題組,有一些特殊的實驗室與養蟲間,它們組成了一個完整的鏈條,幫助科研人員進行實驗。

這里就是捕食螨研究組。新京報記者 王穎 攝

中國農業科學院植保所生物防治中心主任、“國家天敵等昆蟲資源數據中心”常務副主任徐學農向記者介紹在保溫箱里培養的各種螨。新京報記者 王穎 攝

在一間實驗室中,種植著很多豆科植物、煙草等,這些植物很“干凈”,沒有疾病,也沒有害蟲,葉片翠綠、長勢茁壯。

相鄰的第二間實驗室中,同樣的植物,葉片上卻有大量的白色斑點,有些已經干枯,植株萎靡不振,枝葉上布滿葉螨,有些莖尖上,葉螨還會匯聚成團,像一個火柴頭那么大,這是它們擴散的前兆。這間實驗室,主要是用作飼養葉螨,葉螨在植物的莖葉上自由繁殖、暢快取食,沒有任何人和生物傷害它們。

第三間實驗室中,植物上既有葉螨,也有捕食螨,這里是飼養捕食螨的地方,而葉螨,是它們的食物。

徐學農介紹用植物培養的各種螨蟲。新京報記者 王穎 攝

每次進入三間實驗室,只能從第一間走到第三間,順序不能反過來走,“它們都太小了,人很容易把他們帶出來,帶到下一個環境中。”徐學農說。

另外一間更寬敞的實驗室中,七八名學生及科研人員等正在進行實驗。一個圓形塑料盒子里,放著幾片不那么舒展的葉片,在顯微鏡下可以看到,密密麻麻的葉螨在不停地爬動,有的地方甚至重疊了好幾層。

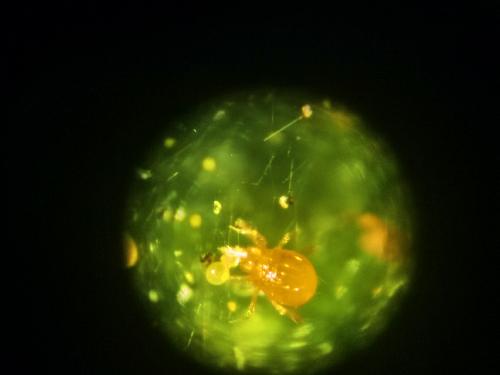

顯微鏡下捕食螨在獵食有害螨 。新京報記者 王穎 攝

一只紅色的蟲子忽然橫沖直撞地闖了進來,這是一只智利小植綏螨,是捕食螨的一種,它很快找到目標,將口器插入一只葉螨的身體,隨后,智利小植綏螨透明的身體中,可以看到液體不停地從口器吸入,流動到腹部。葉螨不斷掙扎,但無濟于事,幾分鐘的時間,這只葉螨就只剩下一張透明的皮。

一只成年的智利小植綏螨,每天可以吃掉十多只甚至幾十只葉螨,它們繁殖很快,且對其獵物很專一,是優秀的天敵生物,徐學農告訴記者,經過十余年的捕食螨研發,從基礎研究到規模化繁育,再到應用,都取得了長足的進步。在葉螨的防控中“效果很好”。

植物上培養的螨蟲。新京報記者 王穎 攝

研究天敵昆蟲的科研人員,時常會被昆蟲復雜而精妙的斗爭藝術打動,呂佳樂告訴記者一個關于紅環瓢蟲的故事。和七星瓢蟲等相似,紅環瓢蟲也是一種常見的天敵瓢蟲,主要取食草履蚧,也能取食其他多種蚧殼蟲。草履蚧是蘋果、桃、梨等果樹的重要害蟲,也常常出現在城市行道樹木上,通常在春季發生,危害極大。紅環瓢蟲對蚧殼蟲類害蟲具有極好的控制作用,有時依靠自然發生就可以消滅大部分草履蚧。這得益于它獨特的擬態本領,紅環瓢蟲產卵時,會把自己的卵混到蚧殼蟲卵中間,孵化后的幼蟲和草履蚧幼蟲非常像,這讓它可以更方便地取食草履蚧幼蟲,直到它長大成蟲,才會變成瓢蟲的樣子。“可惜的是,正因為紅環瓢蟲的幼蟲和草履蚧幼蟲很像,農民往往會誤以為是害蟲,發現之后就打藥,結果把它也打死了。所以,還是要加強科普工作、研發更好的天敵產品,在未來盡可能避免這樣的情況發生。”她說。

天敵研究從建立“種質庫”開始

我國對天敵昆蟲的研究起步較晚,產業化發展也較為緩慢。2017年,“國家天敵等昆蟲資源數據中心”,也就是天敵中心,依托于中國農業科學院植保所成立,天敵中心致力于天敵資源的監測與發掘,助力天敵防治的產業化發展。

徐學農告訴記者,天敵中心的工作,從進行資源本底、分布及動態的長期監測調查開始,5年中,已經收集了大量天敵資源及信息。

“大自然為我們蓄存著種類豐富的天敵,天敵名錄里告訴我們,何時何地可采集到何種天敵。”徐學農說。

此外,在天敵中心還有一間特殊的種質庫,保存著來自全國各地的天敵資源。它們儲存在無水酒精中,在零攝氏度到零下四攝氏度的冷庫中保存,這種方法,可以讓天敵昆蟲保存數十年,仍可以提取DNA,進行分子生物學的研究。

呂佳樂在低溫儲藏室,這里存儲著來自全國各地的昆蟲樣本 。新京報記者 王穎 攝

“這是一項百年工程,”徐學農說,“天敵研究是一項基礎性、長期性的工作。中心在開始之初,大量的工作都集中在采集、監測方面。如果我們不知道自然界中的天敵昆蟲資源本底,也就不知道哪些昆蟲能夠幫助我們防治病蟲害,天敵防治也就無從談起。國際上天敵昆蟲研究起步早的國家,也是在持續多年的基礎性工作之后,才開始大量出現優秀的成果和產品。”

采集和監測昆蟲是一件漫長而復雜的事情,江蘇鹽城觀測試驗點的科研人員孫星星,幾乎每天都要在試驗基地、農田、保護區內采樣、監測。他告訴記者,昆蟲采樣的方法有很多種,常態的采集方法包括使用馬來氏網采集、掃網采集、陷阱采集、燈誘、性誘等方法,馬來氏網是最常用的方式之一,這是一種類似小帳篷式的網,頂上呈斜坡狀,越來越窄,頂端有一個開口,開口處掛著酒精瓶,因為昆蟲往往只往上方爬,所以會一直爬到頂端,掉到瓶子里,定期收回即可。

江蘇鹽城觀測試驗點的科研人員孫星星(左一)和同事,幾乎每天都要在試驗基地、農田、保護區內采樣、監測。受訪者供圖

除了常規采集,還有針對性采集,比如針對某種害蟲,或某種天敵的采集。有些天敵很難采集,它們本身非常小,還有一些是寄生的,會把卵產到害蟲身體中,更難發現。

相比采集,監測的難度更大,昆蟲種群發生是動態的,即便是特定區域,也總是在變化,“某個區域中,哪種天敵去年多了,今年又少了,原因是什么?從時間維度出發,要找到天敵變動原因,如果是非正常的變動,甚至某種天敵朝向滅絕的邊緣,還要及時干預,提出預案。”徐學農說。

在進行監測的這些年中,有沒有昆蟲滅絕呢?至少現在還無法判斷,“到目前,本底的調查尚未完成,我們連有哪些種都還沒完全弄清楚,也就不可能知道是不是有滅絕的。”

不過,幾年的監測和采集中,大量樣本經初步的分析整理,已經發現了一些新的天敵,比如在云南,發現了三種新的瓢蟲,江蘇也發現了新的蜘蛛種類。“這些新的發現,為我們增加了可利用的資源。”徐學農說。

復雜的生態鏈中,天敵研究并不容易

更豐富、更周全的昆蟲資源,為天敵昆蟲的分析、研究,產品的研發提供了基礎。徐學農告訴記者,在捕食螨課題組,已經研發了數種捕食螨產品。

天敵中心保存部分商品化的產品,產品的外觀基本上都是一個個直筒形的塑料瓶,里面裝著捕食螨及承載它的基質,每個瓶子可以裝數千頭捕食螨,這些產品在全國多個地方已經用于農業生產,“效果很好,尤其在相對封閉設施農業及果樹生產環境中,可以起到有效防治害蟲的作用”,徐學農告訴記者,在北京,已經有很多種植草莓的溫室大棚,開始使用捕食螨產品。

捕食螨產品。新京報記者 王穎 攝

之所以在設施農業中效果更好,是因為設施農業的生產環境更加簡單和穩定,徐學農告訴記者,天敵昆蟲的選擇、研發、釋放,并不是簡單的只考慮捕食和被捕食的關系,“我們定義害蟲、益蟲,只是站在人類利益的角度去判定,但實際上,它們在食物鏈中,遠不止是獵食者和被獵食者那么簡單。大自然是無比復雜的,每一個在大自然中的投入品,都可能引發無數直接、間接的連鎖反應。獵食者本身也是被獵食者,我們定義的害蟲,只是因為它危害了農作物,與我們爭搶食物,但在生態鏈中,它們很可能還有別的作用。”

呂佳樂講述了另外一種現象,天敵之間也會廝殺和爭斗,她說,“比如蜻蜓,大家都知道是益蟲,那么我們一個環境中投放更多的蜻蜓,會不會讓害蟲消失得更快更徹底?其實未必,人為投放蜻蜓之后,新的蜻蜓有可能和原有的蜻蜓先廝殺一場,確定各自在食物鏈中的位置,勝者為王,敗者死亡,結果蜻蜓的數量很可能不會變多,種類更有可能減少。類似的現象還有很多,許多天敵可以有效控制害蟲,但食物變少的時候卻會自相殘殺。”

天敵防控的本質,是“以蟲治蟲”,向大自然學習,在自然中獲取保護農作物的資源,但同樣需要注意的是,農田并不是大自然,向大自然學習,并不意味著讓農田變成自然環境,徐學農說,“這也是天敵研究的難題之一,在自然界,或者在林區,環境是相對穩定的,生態鏈也相對穩定,害蟲取食植物,天敵取食害蟲,維持相對平衡。但農田不一樣,首先,農田作物單一,缺乏多種昆蟲生存的基礎,比如一些寄生蜂,需要取食花蜜補充營養,這就需要在農田周邊種植可開花的植物。其次,農田里的很多作物成熟收獲后,地里變成光禿禿一片,環境立刻大變樣,生態鏈自然也隨之大變樣,害蟲可能沒了,天敵也存活不了。其三,人們對農田效益的要求不同,和自然界也不一樣,自然界有一些害蟲不要緊,反而有可能有助于生態平衡,但農田追求更高產量,追求沒有害蟲,所以我們使用天敵防治的方法時,也必須考慮這個因素。”

防控外來入侵生物,本土天敵也可行

“通過生物防控、天敵防控,我們的農業生產,會更加綠色健康,這是毫無疑問的,所以天敵防控的未來無限廣闊,尤其是當前,消費者對農產品安全的要求越來越高,對綠色、有機農產品的需求越來越大,天敵防控的應用前景也會越來越好。”徐學農說。

天敵防控在生態發展、保障食品安全等方面都有重要意義。除此之外,在保障糧食安全方面,也同樣意義重大,比如對外來入侵物種的防控。

外來物種,尤其是外來的農業害蟲,一旦出現入侵,就可能造成巨大的損失,比如2019年草地貪夜蛾入侵我國。研究發現,入侵的草地貪夜蛾可以危害玉米、高粱、甘蔗、谷子、小麥等多種作物及雜草。

在此之前,我國科學家及植保體系已經進行了長時間的跟蹤與監測,在入侵后快速響應,制定和推廣防治方法,并在極短的時間內發布防治手冊,其中就有包括天敵防治在內的多種防控方法。目前已經在云南、廣西等地,找到了數種類草地貪夜蛾的本土天敵昆蟲。

相關閱讀——有超級害蟲,未來會有超級天敵嗎

數十年天敵防控的研究和應用,有可推廣的天敵產品,并不意味著天敵昆蟲的研究已經足夠成熟,“我們的天敵研究,很多方面還處于起步及剛開始發展階段。”徐學農說。

天敵都有其特定的食譜,有的食譜窄,有的比較寬。但有的農業害蟲,可食的作物卻多種多樣,有的甚至多達數百種。比如棉鈴蟲,雖然看起來像是棉花中的害蟲,實際上,它可以危害30多個科200多種植物。再如煙粉虱,可以危害600多種植物,這些食譜極其廣泛的害蟲,也常被稱為“大害蟲”或“超級害蟲”,是農業生產中的大敵,稍有不慎,就可能造成嚴重的損失。

有超級害蟲,有沒有“超級天敵”呢?

隨著分子生物學的發展,許多昆蟲的全基因組測序已經完成,未來是否有可能通過人工培育,育成一種食譜更廣泛的天敵昆蟲,以此控制更多的害蟲?

“有這樣的可能,但從目前看,或許并不是一個很好的選擇”。徐學農說,“我們對昆蟲的了解還太少,我們不知道自然環境中,究竟有多少種昆蟲,不明了它們各自承擔著怎樣的角色與功能。假如我們培育出一種超級天敵,它可能消滅更多種害蟲,但這必定會引發一系列連鎖反應,這種反應是怎樣的,我們能夠在使用它之前弄清楚嗎?或許可以,或許不可以,大概率是不可以。這就好像制造了一種超級毒藥,我們想使用它,假如我們有解藥,當然很好,但大概率是沒有解藥,那時候還敢用嗎?此外,從生物多樣性的角度出發,培育這樣的天敵也不是好的選擇”。

向自然學習的天敵防控,無疑是生物防控、綠色防控主要的方向之一,在生態發展的未來意義重大。但這將是一個漫長的過程,也是一個必須要謹慎和有敬畏感的過程。當然,在天敵研究的起步階段,這樣的選擇或許還很遠。