【一線調研·下田故事】

水稻是我國最重要的糧食作物之一,也是耗水最多的糧食作物,每年耗水量占農業用水的65%以上。近日,記者來到浙江省平湖市,在這里,中國農業科學院水稻產業專家團和農戶一塊,開發了一套稻田智能灌溉系統。效果怎么樣,一起來看看。

【中國水稻研究所研究員、中國農科院水稻產業專家團成員 王丹英】我們現在所在地是浙江省平湖市的龍興村,這里有一個低碳綠色的智慧稻田。現在種的是麥子,麥子收好以后,我們會在這里種上水稻,這是一個典型的長江中下游地區稻麥輪作的種植模式。

這個是面源污染控制監測的試驗平臺,比如說不同的施肥模式,會對排放的水體產生什么影響;我們把水體排放的水量,還有排放的水質情況進行分析,提供一種施肥方面的科學策略指導。

這是一個智能灌溉的進水閥,我們掃碼以后通過手機操作就可以自動灌水。

這個是排水的,它這里是一塊太陽能板,可以自動供電,這個是田間的水勢監測儀,它下面可以看到土壤的水層多少,有一個傳感器在里面。這是一個土壤水位傳感器;這是一個自動控制的電動的水閥,太陽能板自動供電,手機操作一下,或者設定好,或者是田里的水位高過了預設的水位,就可以自動排水出來。

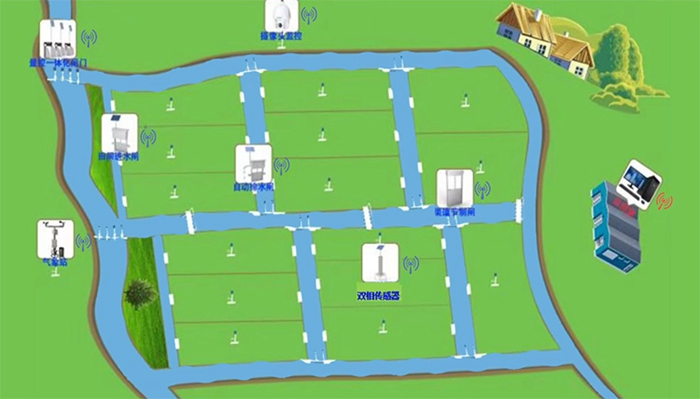

我們通過三個系統,一個是進水,一個排水,還有一個監測土壤水勢,集成為田里智能灌溉的控制系統,農戶可以在手機上操作,設定好水位的量,它就可以自動進水、排水。

智能灌溉系統可以說實現了灌溉的數字化和無人化,減少灌溉的成本;同時灌溉精準控制好了以后,自然排放出去的水就少了,又可以實現水稻的清潔生產。灌溉控制好了,還有更大的功效,就是減少稻田甲烷排放,降低溫室氣體產生。我們通過灌溉的控制實現了水稻的低碳綠色生產。

打開手機、掃碼、點擊,灌溉用水便徐徐而來,農戶感受到了實實在在的便利。不僅如此,水稻產業專家團還基于水稻不同生育階段的水分需求,構建了水稻長勢-灌溉同步模型,同時研發出配套的傳感器、灌溉裝備、控制軟件,最終集成出稻田智能精準灌溉系統,實現了水稻全生育智慧灌溉。

【種糧大戶 徐法明】現在總共種了800畝地。

【記者】多少人管你這800畝地?

【種糧大戶 徐法明】只有三個人了。我老婆、一個工人、還有我,打藥就招一個臨時工。現在都是數字化種地,省力了,灌水的人、看水的人也都不要了。

【中國水稻研究所研究員、中國農科院水稻產業專家團成員 王丹英】這個技術就是為了培育新型的種田大戶,通過水稻生長模型或者生產管理模型,實現灌溉、肥水管理、品種選擇、病蟲害防治,但是這是一個漫長的、長期的過程。我們現在是灌溉方面已經初步可以做到實時的指導,接下來會在其他方面做一些更加深入的研究。

如今,水稻智能灌溉系統實現了水稻生長期灌溉用水節省20-30%,畝省工0.5-1個,促進了地方水稻產業的提質增效。

【中國水稻研究所研究員、中國農科院水稻產業專家團副團長 羅炬】我們水稻產業專家團成員,除了來自于中國水稻研究所,還有中國農科院其他兄弟所,比如說像植保所、資劃所、作科所、灌溉所;同時,我們也邀請了本地的像浙江大學的農業專家、浙江省農科院的專家、嘉興農科院的專家等共同參與。

整個水稻產業專家團也是針對不同地方的氣候條件、生產需求、農民的種植特點,提供不同的一些技術服務體系,現在春耕春播時期,所以我們的專家目前是從南到北都開展一些相應的活動,比如說從2月份以來,我們中國水稻研究所就已經派出了100多位專家,奔赴不同的省、市、縣開展相應的一些技術服務活動。