日前,中國農業科學院深圳農業基因組研究所左二偉團隊與國內其他科研單位合作,首次證實線粒體堿基編輯器(DdCBE)會導致核基因組嚴重的脫靶效應,因而醫學應用存在嚴重的安全風險。該研究對研發高效安全的線粒體堿基編輯器具有指導意義。3月18日,相關研究成果在線發表在《細胞發現》(Cell Discovery)。

線粒體堿基編輯器是美國博德研究所2020年研發的一項基因編輯技術,它可直接針對雙鏈線粒體DNA,將C·G堿基對編輯為T·A堿基對。與作用于單鏈DNA的胞嘧啶堿基編輯器(CBE)不同,線粒體堿基編輯器可以在雙鏈DNA相應位點發生脫氨基作用,達到堿基編輯的目的。此前研究發現,胞嘧啶堿基編輯器會導致基因組范圍內完全隨機無法預測的脫靶效應,由此引起人們對線粒體堿基編輯器安全性的關注。

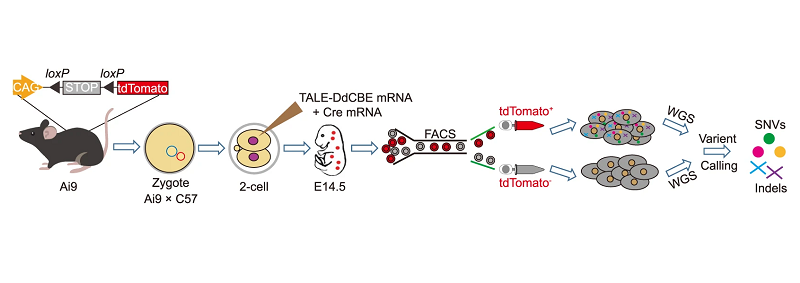

該研究利用脫靶檢測技術GOTI (Genome-wide Off-target analysis by Two-cell embryo Injection),分析了線粒體堿基編輯器對線粒體DNA和核DNA的影響,發現其在核DNA上產生了大量的基因組范圍內的SNV脫靶效應,在線粒體基因組上發現了頻率較低的脫靶。與作用于單鏈DNA的胞嘧啶脫氨酶APOBEC1不同,線粒體堿基編輯器中的DddA是一種以雙鏈DNA為底物的獨特類型的胞嘧啶脫氨酶,這可能是線粒體堿基編輯器比胞嘧啶堿基編輯器會產生更多的SNV脫靶效應的原因。理論上,線粒體堿基編輯器會在N端線粒體靶向信號的引導下進入線粒體,然而結果表明,在哺乳動物細胞中,線粒體信號肽不能阻止線粒體堿基編輯器進入細胞核,導致其在核基因組上產生了嚴重的脫靶效應。

該研究得到了國家自然科學基金、國家科技重大專項研發計劃、中國科學院戰略性先導專項等項目的資助。