[中國科學報]攻克馬鈴薯種植“最后一公里”

馬鈴薯種植示范基地

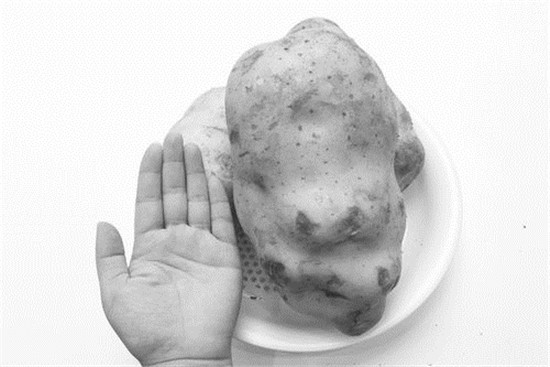

碩大的馬鈴薯 卜葉攝

9月,內蒙古烏蘭察布馬鈴薯綠色發展技術示范基地進行了收獲的季節,一壟壟馬鈴薯列隊整齊,等待著“檢閱”。作為項目負責人,中國農業科學院蔬菜花卉研究所研究員金黎平迎接來自全國的馬鈴薯科研人員參觀試驗成果。

“科研人員培育出眾多優質馬鈴薯新品種,如何保證這些新品種在全國落地結果,需要科研人員深入馬鈴薯種植的最后一公里,研發出適合當地的一套種植技術。”金黎平說。

為探索不同主產區、不同生態區、不同經濟發展水平地區的最優解決方案,從5年前開始,中國農業科學院蔬菜花卉研究所(以下簡稱蔬菜所)等4家單位集中馬鈴薯研究力量,從優良品種、水肥精準管理、病蟲害綠色防控、全程機械化和產后加工等方面進行研究,逐步形成了綠色發展技術集成模式,并在全國范圍內示范推廣。

良種良法配套

種薯塊莖成長為一窩馬鈴薯的過程要克服重重困難。第一道關卡就是病害關。

金黎平介紹,馬鈴薯的繁育過程易被病毒、類病毒、真菌和細菌等病原侵染,造成產量減少和品質降低,其中真菌、細菌類病原能夠通過化學方法防控,而引起種薯退化的病毒病尚無有效的化學控制辦法。

針對馬鈴薯常見病毒,我國已經建立了病毒脫除、組織培養快速繁殖、原原種繁殖和田間種薯生產技術體系,研究人員通過攻關,優化了脫毒、組培快繁和種薯質量控制技術,高效組培快繁技術也使繁殖率提高10%,污染率降低到3%。

“良種是否能帶來高產,還需良法的輔助。”中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所研究員何萍說。

我國化肥過量施用嚴重,肥料利用率低。果蔬肥料用量是全世界的2—4倍,氮肥利用率僅為30%—35%。以往研究發現,馬鈴薯肥料利用率偏低,且地區差異較大。

考察后,何萍發現,內蒙古局部土壤缺“素”。“不同地區應該制定相應的養分管理策略,有針對性地給土地‘減肥’,平衡和優化土壤微量元素比例,滿足馬鈴薯各生長發育時期不同的養分需要。”

除了種薯和肥料,水分也對馬鈴薯的產量影響巨大。傳統的馬鈴薯種植一般采用溝灌和噴灌,用水量較大,水分利用效率低。如果灌溉時期和植株需水規律不吻合,有可能導致塊莖畸形率上升。

干旱少雨的西北地區更是面臨灌溉難題。何萍介紹,種植戶以往利用雨季儲水來灌溉馬鈴薯,現在希望實現科學精準灌溉。

為此,研究人員設計出智能化控制的水肥一體化系統,在灌溉的同時將肥料溶解于水中,輸入到植株根部土壤。該系統還可分次追加水分和養分,實現了馬鈴薯關鍵生育期的水肥要求,并且可以根據品種特性適當調整養分施用比例,實現遠程控制。

項目組成員劉建剛博士介紹,與采用傳統噴灌及底肥一次性施用技術相比,采用水肥一體化精準微灌技術后,馬鈴薯平均每畝節水10%、節肥15%、增產10%。

農機農藝融合

馬鈴薯生產全程機械化問題也牽動著科研人員的心。農機農藝結合度低,耕種收機具作業匹配性差、起壟質量不高、收獲纏繞嚴重、塊莖損傷率高等機械化生產問題突出。

中國工程院院士羅錫文表示,當前,很多智能農機仍處于理論研究時期,距離實際應用還有許多難題需要解決,耕整、種植、田間管理和收獲等機械化依然是重要發展方向。

與此同時,馬鈴薯的田間管理還停留在人工操作階段,特別是對馬鈴薯關鍵生育期的長勢動態監測。人工監測方法耗時耗力,效率低且準確度差,限制了規模化馬鈴薯生產過程中長勢信息快速診斷決策的應用。

為了解決這一難題,蔬菜所研究人員以無人機為平臺,搭載多傳感器,利用遙測遙控技術、通信技術、GPS差分定位技術和多傳感器協同控制技術等,可快速獲取田間作物冠層的高分辨率影像信息,經過數據處理及建模后,實現關鍵生育期田間長勢信息監測的數字化和可視化應用,提高田間管理效率。

劉建剛介紹,該技術可用于解析出苗率、冠層覆蓋度、葉綠素含量、葉面積指數和生物量等信息。

羅錫文建議,人工智能應在馬鈴薯生產機械化中得到應用,在生產過程中實現多項農情信息的采集。

綠色增產增效

近年來,馬鈴薯原原種瘡痂病發生日趨嚴重。談及馬鈴薯的病蟲害防治,中國農業科學院植物保護研究所副研究員徐進表示,此前,種植戶廣泛采用土壤化學消毒技術處理生產基質,給土壤殺菌,來防控瘡痂病、青枯病和猝倒病等土傳病害的發生。這種方法一定程度上造成了環境污染。

“馬鈴薯抵御病菌的過程跟人類相似,改善土壤微生物群落結構,或能提高馬鈴薯植株免疫力。”徐進告訴《中國科學報》。

研究人員采用植物免疫激活劑和有益微生物聯合進行種薯拌種,減少了化學農藥的使用。

此外,蚜蟲是傳播馬鈴薯病毒病的天然媒介。“內蒙古地區海拔高、氣候冷涼、風大的客觀條件為該地區建立了一層天然屏障,把絕大部分蚜蟲阻擋在外,但其它地區的馬鈴薯卻沒有這么幸運。”金黎平說。

針對馬鈴薯的重大害蟲——馬鈴薯塊莖蛾以及蚜蟲、薊馬等小型傳毒媒介昆蟲,研究人員采用食誘劑、燈光誘殺、生物防治和物理防治技術,將害蟲與馬鈴薯隔離開。

據統計,綠色綜合防控技術的病蟲害平均防控效果達60%以上,減少農藥施用30%以上,減少了對環境的污染。

金黎平表示,中國馬鈴薯的常年種植面積超過8000萬畝,是名副其實的地里長出來的“面包”,保障馬鈴薯產業高質量發展是一項重大科研任務。目前,已經針對不同地區形成了“套餐式”的馬鈴薯綠色發展技術集成模式,這些模式并非呆板地應用于全國各地,還將根據實際情況微調。

“農業是一門藝術,要綜合考慮諸多因素。該模式的形成并不意味著研究的終結,未來還有諸多新問題需要解決。”金黎平說。

- [工人日報]我國科學家破譯油菜害蟲西北斑芫菁染色體水平基因組2025-04-25

- [新京報]177.65公斤 新品種刷新我國三熟制模式下油菜單產紀錄2025-04-25

- 奶牛瘤胃微生物優勢脲酶結構與綠色脲酶抑制劑2025-04-25

- 蛋白乙酰化修飾調控大口黑鱸肝臟炎癥和纖維化進程2025-04-25

- 陸地棉與海島棉葉片細胞類型的保守與分歧2025-04-25

- 能調控水稻粒重的新基因“鯤鵬”2025-04-25

- 楊振海走進樹人講堂 為研究生作專題講座2025-04-25

- 納米尺度“破譯”鎘與吸附材料間的相互作用2025-04-25

- 核酸標準物質新進展2025-04-25

- 抗病毒基因的敲除可提高植物病毒載體介導的蛋白表達2025-04-25