9月21日,中國農業科學院植物保護研究所/農業基因組研究所楊青教授團隊和中國科學院高能物理研究所龔勇研究員在國際知名學術期刊《自然》(Nature)以研究長文的形式,在線發表了歷時15年完成的一項研究成果。該研究解析了大豆疫霉菌幾丁質合成酶的冷凍電鏡結構,首次揭示了幾丁質生物合成的完整過程,包括三個步驟:酶與底物結合、新生成的幾丁質鏈延伸、產物釋放,并闡明了活性小分子尼克霉素能夠抑制幾丁質生物合成的機制。

幾丁質俗稱甲殼素,廣泛存在于真菌、節肢動物、軟體動物、環節動物、腔腸動物和原生動物等不同種類的生物中,是地球上含量最豐富的氨基聚糖。幾丁質的生物合成也是最古老的生物合成途徑之一。

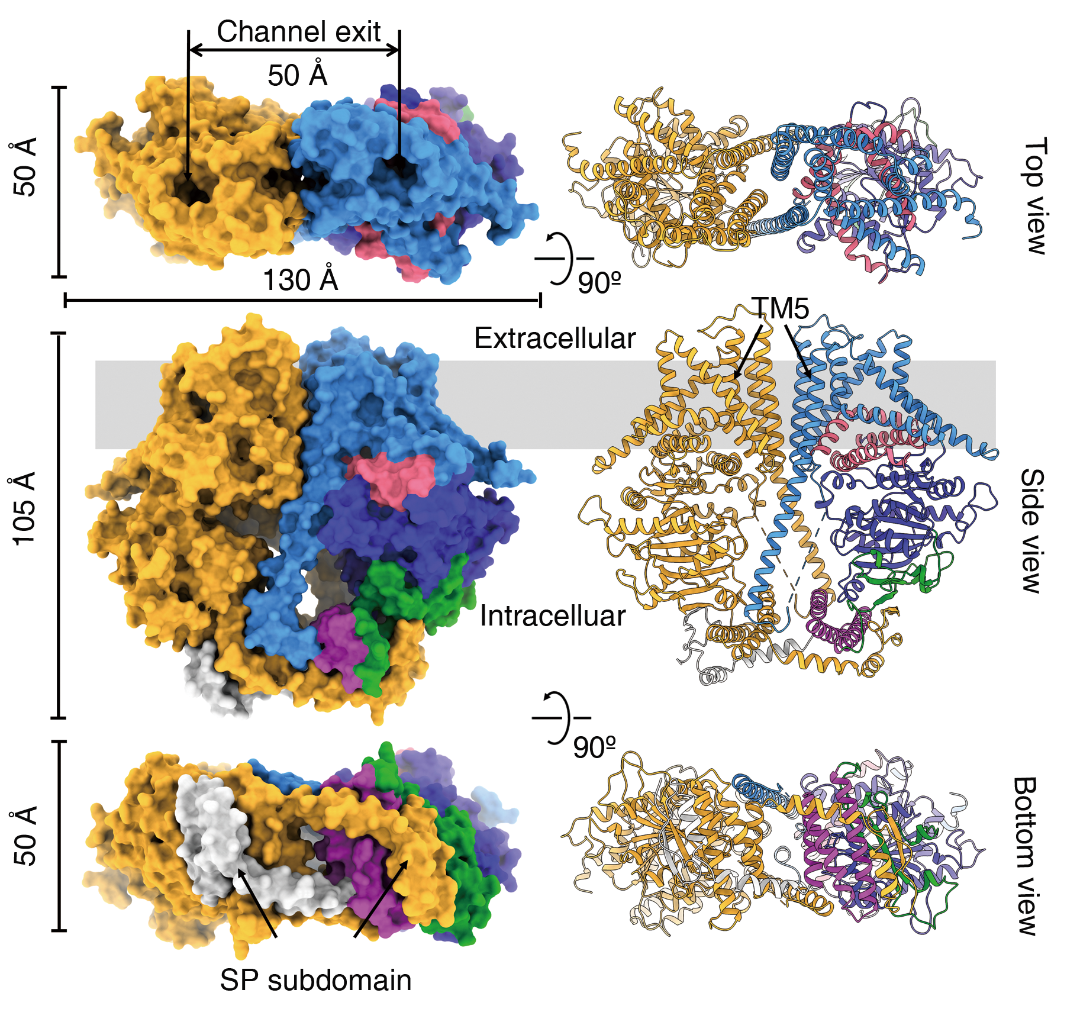

PsChs1的三維結構

農藥毒性和病蟲害產生的抗藥性使農藥使用面臨嚴峻挑戰。長期使用針對單一靶標的農藥很容易使病蟲害產生高的抗藥性,最終導致農藥無法控制病蟲害種群而出現病蟲害爆發頻發的災害,這也是全球農業病蟲害防控所面臨的重大問題。

幾丁質是由N-乙酰氨基葡萄糖構成的天然生物高分子,幾丁質合成酶是高效、安全、生態友好的農藥創制的重要靶標之一。同時,幾丁質在昆蟲和真菌中均為不可或缺的結構成分,幾丁質合成酶既是殺菌劑的靶標,又是殺蟲劑的靶標。

從上世紀七十年代起,人們就陸續開發了能抑制幾丁質合成的活性小分子化合物。過去50多年中,試圖研發出更多種類和更加高效的靶向幾丁質合成酶的綠色農藥,但始終進展緩慢。其中一個重要原因是缺乏準確的幾丁質合成酶的三維結構信息。而楊青團隊的研究第一次從原子水平上展示了一個有方向性的、多步驟偶聯的幾丁質生物合成過程。

該團隊還探明了幾丁質合成酶與活性小分子尼克霉素結合的模式,解釋了尼克霉素抑制幾丁質生物合成的機制。這一工作為人畜安全的綠色農藥創制提供了關鍵的分子靶標結構信息,為控制病蟲害對現有農藥的抗藥性提供了全新解決方案,為農藥產業的變革和綠色發展開辟了新方向。該論文是全球農藥領域近年來最重要的基礎研究進展之一。這一原創性工作為靶向幾丁質合成的綠色農藥開發提供了基礎性、關鍵性信息,具有重要的理論和應用價值。

《Nature》期刊論文匿名評審專家認為“盡管幾丁質存在于各種不同的生命形式中,幾丁質生物合成機制在進化上是保守的。這個工作是創新的,無疑具有廣泛的影響力”。