10日,國家科學(xué)技術(shù)獎獲獎名單公布。新京報記者從中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院獲悉,該院多項成果獲獎,包括“動物流感病毒跨種感染人及傳播能力研究”“精準(zhǔn)識別與檢測技術(shù)實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品300種危害因子多殘留確證檢測”等。

據(jù)了解,國家科學(xué)技術(shù)獎是我國科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域的最高獎項,下設(shè)五大獎項,分別是國家最高科學(xué)技術(shù)獎、國家自然科學(xué)獎、國家技術(shù)發(fā)明獎、國家科學(xué)技術(shù)進步獎和中華人民共和國國際科學(xué)技術(shù)合作獎。該獎于每年1月頒獎。

精準(zhǔn)檢測農(nóng)產(chǎn)品中300種危害因子

中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢測技術(shù)研究所王靜團隊研發(fā)的“農(nóng)產(chǎn)品中典型化學(xué)污染物精準(zhǔn)識別與檢測關(guān)鍵技術(shù)”,獲得了國家技術(shù)發(fā)明二等獎。

測試農(nóng)產(chǎn)品中化學(xué)殘留的“試劑盒”。受訪者供圖

自2005年以來,團隊在“863”計劃等項目支持下,針對農(nóng)產(chǎn)品中化學(xué)污染物精準(zhǔn)檢測仍存在前處理特異性差、核心識別材料制備難、檢測通量低、靈敏度仍需提高等技術(shù)難題,不斷創(chuàng)新,以檢得準(zhǔn)、檢得快、檢得多為目標(biāo),在分子印跡設(shè)計、核心識別材料創(chuàng)制、免疫檢測增敏等核心技術(shù)上取得了重大突破,解決了農(nóng)產(chǎn)品樣品前處理不能精準(zhǔn)特異性提取的技術(shù)瓶頸,研制了系列化學(xué)發(fā)光、熒光、酶標(biāo)記等快速檢測產(chǎn)品,突破了當(dāng)前無可靠穩(wěn)定的農(nóng)藥殘留商品化免疫試劑盒的技術(shù)瓶頸,建立了包括系列高風(fēng)險農(nóng)藥助劑及代謝物等600多種化學(xué)污染物的高通量檢測方法,推動了我國農(nóng)藥助劑禁限用名單(征求意見稿)的出臺。目前,該項目形成的技術(shù)、方法、產(chǎn)品、標(biāo)準(zhǔn)已廣泛用于政府的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測和風(fēng)險監(jiān)測及企業(yè)自檢,部分產(chǎn)品已出口海外,為保障我國農(nóng)產(chǎn)品消費和貿(mào)易安全做出了重要貢獻。

高產(chǎn)玉米推廣1億畝

中國農(nóng)科院作物科學(xué)研究所黃長玲團隊的“耐密高產(chǎn)玉米新品種中單808和中單909培育與應(yīng)用”,獲得國家科學(xué)技術(shù)進步獎二等獎。

中單808。受訪者供圖

中單909。受訪者供圖

玉米是我國種植面積最大(目前已達6.32億畝)、總產(chǎn)(2.75億噸)最高的農(nóng)作物,對我國糧食安全有重要影響。改革開放以來,畜牧業(yè)快速發(fā)展,玉米需求急劇增長,提高玉米產(chǎn)量是我國玉米生產(chǎn)長期以來首要任務(wù)。

黃長玲團隊針對玉米群體密度的增加玉米單穗粒重、結(jié)實率降低,抗倒伏、抗病、抗旱能力下降的問題,確立“三高三抗”(高密度、高穗粒重、高結(jié)實率、抗倒伏、抗病、抗旱)的耐密育種新思路,建立高效玉米育種技術(shù)體系,創(chuàng)制的優(yōu)良自交系15個已被多個單位利用。

團隊育成耐密高產(chǎn)廣適新品種中單808和中單909,創(chuàng)建生產(chǎn)技術(shù)體系。兩品種累計推廣超過1億畝,增收糧食53.1億公斤,實現(xiàn)了大面積推廣。

29年不間斷的飼料數(shù)據(jù)庫

由中國農(nóng)科院北京畜牧獸醫(yī)研究所熊本海團隊開發(fā)的“家畜養(yǎng)殖數(shù)字化關(guān)鍵技術(shù)與智能飼喂裝備創(chuàng)制及應(yīng)用”,獲得國家科學(xué)技術(shù)進步獎二等獎。

自主創(chuàng)新的7大家畜智能飼喂設(shè)備。受訪者供圖

該研究由中國農(nóng)科院北京畜牧獸醫(yī)研究所牽頭,聯(lián)合其他6家單位歷時29年研究完成,主要針對我國家畜精細養(yǎng)殖全面數(shù)字化的需求,開展了“飼料營養(yǎng)數(shù)據(jù)庫與家畜營養(yǎng)動態(tài)模型構(gòu)建”“家畜電子標(biāo)識及智能飼喂設(shè)備創(chuàng)制”及“環(huán)境精準(zhǔn)控制及養(yǎng)殖過程數(shù)字化平臺研發(fā)”3方面的研究,取得了多項創(chuàng)新性研究成果。

29年來,項目組長期收集、整理、補測補遺、標(biāo)引及入庫不斷出現(xiàn)的新的飼料原料的養(yǎng)分?jǐn)?shù)據(jù),分類構(gòu)建了涉及731項屬性數(shù)據(jù)的79個核心數(shù)據(jù)集,建成了標(biāo)準(zhǔn)化的“中國飼料樣本數(shù)據(jù)庫”及“中國飼料實體數(shù)據(jù)庫”,網(wǎng)絡(luò)化貯存管理5971種飼料實體及62萬套以上不同年代及種次的、具有飼料描述及屬性數(shù)據(jù)的飼料原料樣本;結(jié)合飼料原料營養(yǎng)成分大樣本分析數(shù)據(jù),構(gòu)建了352套單一及分類飼料原料的有效養(yǎng)分預(yù)測模型。通過對預(yù)測模型的長期驗證與廣泛應(yīng)用,預(yù)測精度高達93%以上,年節(jié)省養(yǎng)分檢測費用達1200萬元以上,全面實現(xiàn)了飼料樣本數(shù)據(jù)的升值應(yīng)用。

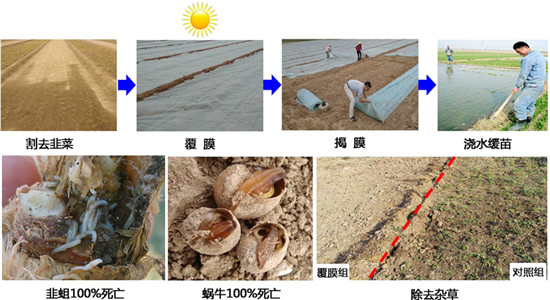

韭蛆綠色防控體系讓韭菜質(zhì)量安全有保障

由中國農(nóng)科院蔬菜花卉研究所張友軍團隊研發(fā)的“重大蔬菜害蟲韭蛆綠色防控關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用”,獲得國家科學(xué)技術(shù)進步二等獎。

“韭蛆”是一種常見的害蟲,食性廣,可危害7科30多種蔬菜,尤其喜歡取食韭菜。在無有效防治措施的情況下,韭蛆可造成韭菜減產(chǎn)40%-60%,嚴(yán)重時導(dǎo)致韭菜絕收。

經(jīng)過17年的鉆研,張友軍團隊明確了韭蛆在全國的發(fā)生危害規(guī)律,以及不同地域條件下韭蛆的共性生物生態(tài)學(xué)特點,揭示了韭蛆發(fā)生危害的災(zāi)變機制,找到了韭蛆的致命“弱點”和制約其種群增長的關(guān)鍵因子。

“日曬高溫覆膜”為核心的綠色防治技術(shù)體系。受訪者供圖

例如,明確了韭蛆成蟲具有較弱的飛行能力,并揭示其強烈的趨黑性與特定的視蛋白基因表達有關(guān),為研發(fā)特殊的色板監(jiān)測預(yù)警技術(shù)奠定了基礎(chǔ)。同時,明確了韭蛆成蟲觸角上的嗅覺基因與韭菜揮發(fā)物結(jié)合的機制,并從韭菜中篩選出兩種能夠與相關(guān)嗅覺蛋白結(jié)合產(chǎn)生強烈反應(yīng)的硫代揮發(fā)物,開發(fā)成食誘劑產(chǎn)品。另外,還首次明確了高溫是抑制韭蛆種群增長的關(guān)鍵因子,并利用韭蛆與韭菜對高溫耐受性的差異,開創(chuàng)性地發(fā)明了“日曬高溫覆膜”防治韭蛆新技術(shù),在無需使用任何化學(xué)藥劑的情況下,就能將韭蛆100%殺死,而且還能提高韭菜產(chǎn)量,促進其根系生長等。

過去3年,以“日曬高溫覆膜法”為核心的韭蛆防控技術(shù)體系在山東、河北、山西、河南等13個省市韭菜主產(chǎn)區(qū)進行了推廣應(yīng)用,推廣面積1100萬畝次,增加菜農(nóng)收入72.53億元;同時,將韭菜原有合格率從不足30%提高到合格率高達97%。

有效管控茶葉中農(nóng)藥與污染物 保障飲茶者健康

由中國農(nóng)科院茶葉研究所陳宗懋團隊開發(fā)的“茶葉中農(nóng)藥殘留和污染物管控技術(shù)體系創(chuàng)建及應(yīng)用”,獲得國家科學(xué)技術(shù)進步獎二等獎。

全球有30億人飲茶,中國則是世界上最重要的茶葉產(chǎn)地,全球每消費兩杯茶就有一杯來自中國。然而茶葉中的農(nóng)藥和污染物殘留影響了茶葉的“健康”屬性。茶農(nóng)手里的茶賣不出去,喝茶的人喝的也不放心,解決這兩個問題,我們的茶產(chǎn)業(yè)才能變好。

陳宗懋院士認(rèn)為 “要在國際上擁有話語權(quán),要靠科研、講道理,靠我們自己的力量。”喝茶喝的是茶湯。陳院士率先提出要以茶湯中的殘留量作為制定茶葉中MRLs(最大殘留限量)的原則,并被國際食品法典農(nóng)藥殘留委員會、歐洲食品安全局等國際官方機構(gòu)認(rèn)可,重構(gòu)了茶葉中MRLs制訂的國際規(guī)范。依據(jù)該原則,制修訂了6項國際標(biāo)準(zhǔn),實現(xiàn)了我國制定農(nóng)產(chǎn)品國際MRLs標(biāo)準(zhǔn)零的突破,避免了在歐盟和美國市場20%-30%的茶葉貿(mào)易損失。

如何選擇農(nóng)藥直接關(guān)系到飲茶者的健康風(fēng)險暴露。基于大量研究數(shù)據(jù),團隊建立了7個參數(shù),5個評價等級的茶園農(nóng)藥安全選用技術(shù),篩選出一批大量應(yīng)用的高效、安全農(nóng)藥。這是我國第一個作物產(chǎn)前農(nóng)藥選用體系,解決了茶園農(nóng)藥安全選用問題,降低了飲茶者的高毒農(nóng)藥暴露風(fēng)險。同時,茶葉中八氯二丙醚、蒽醌、六六六等污染物高超標(biāo)、來源不明。團隊探明了污染物在茶園土壤、大氣、茶樹以及茶葉生產(chǎn)等環(huán)節(jié)中的發(fā)生轉(zhuǎn)移規(guī)律,明確污染源、提出控制技術(shù),從源頭上解決了茶葉中外源污染物問題,保障了飲茶者的安全。

項目成果在全球得到應(yīng)用。MRLs制定規(guī)范已應(yīng)用于國際權(quán)威制標(biāo)機構(gòu),制修訂的標(biāo)準(zhǔn)被印度、斯里蘭卡、肯尼亞等產(chǎn)茶國應(yīng)用。茶園農(nóng)藥合理選用使用、污染物控制技術(shù)已在全國18個產(chǎn)茶省推廣應(yīng)用,近三年累計推廣超2712萬畝,為我國茶葉質(zhì)量合格率從80年代的60%到2018年97.2%的跨越式提升提供了保障。

科普助力小麥增收

由中國農(nóng)科院作物科學(xué)研究所趙廣才研究員編著的《優(yōu)質(zhì)專用小麥生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)百問百答》,獲得國家科學(xué)技術(shù)進步獎(科普類)二等獎。

圖書作品(第一、二、三版)。受訪者供圖

糧食生產(chǎn)是涉及國計民生的重大問題。小麥?zhǔn)俏覈饕Z食作物,常年播種3.6億畝左右,約占全國糧食面積的22%。近年來,隨著社會的發(fā)展和生活水平不斷提高,優(yōu)質(zhì)專用小麥、特別是制作面包的優(yōu)質(zhì)強筋和制作餅干、糕點的優(yōu)質(zhì)弱筋小麥需求量劇增。然而,我國近年大面積推廣的小麥品種中,強筋類和弱筋類小麥分別占21.2%和3.6%,我國小麥品質(zhì)類型普遍存在分布不合理,優(yōu)質(zhì)專用小麥占比較低的問題。

趙廣才研究員自1979年以來,一直從事小麥栽培研究工作。他和他的團隊歷時15年,在我國10個小麥生態(tài)區(qū)開展生產(chǎn)需求調(diào)研,范圍涉及100余個典型縣、500余名科技人員、1000余個示范戶、種糧大戶和種麥農(nóng)民,創(chuàng)作了《優(yōu)質(zhì)專用小麥生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)百問百答》系列科普圖書。