2021年6月24日23時,國際知名學術期刊《細胞》(Cell)在線發表了題為“雜交馬鈴薯的基因組設計”的論文,報道了中國農業科學院深圳農業基因組研究所黃三文團隊在雜交馬鈴薯育種領域的研究成果,這是“優薯計劃”實施以來取得的里程碑式突破。

Q 為什么要研究雜交馬鈴薯

馬鈴薯是世界上最重要的塊莖類糧食作物,全球有13億人口以馬鈴薯為主食。與其他作物不同,馬鈴薯不靠種子繁殖,而是靠薯塊進行無性繁殖,這也導致了馬鈴薯繁殖系數低、種植成本高、容易病蟲害等問題。此外,由于馬鈴薯基因組的復雜性,育種過程很慢,全世界還有上百年的老品種仍在大面積種植。

Q 什么是“優薯計劃”

為了徹底解決馬鈴薯產業面臨的問題,在農業農村部、中國農科院和深圳市的支持下,基因組所黃三文研究員聯合云南師范大學等國內外優勢單位發起了“優薯計劃”,即運用“基因組設計”的理論和方法體系培育雜交馬鈴薯,用二倍體育種替代四倍體育種,并用雜交種子繁殖替代薯塊繁殖。這是馬鈴薯育種和繁殖的新底層技術,是對馬鈴薯產業的顛覆性創新。

Q 中國科學家突破了哪些難題

黃三文表示,要實現二倍體雜交馬鈴薯育種,需克服兩個關鍵障礙:自交不親和與自交衰退。

自交不親和是指植物自花授粉后不會產生種子的現象。要培育自交系,首先需要解決自交不親和的問題。在前期研究中,黃三文團隊通過基因組編輯技術敲除了控制馬鈴薯自交不親和的S-RNase基因(Ye et al., Nature Plants, 2018),篩選到了S-RNase的天然突變體(Zhang et al., Nature Genetics, 2019),并克隆了來自野生種的自交親和基因,徹底解決了自交不親和的問題。

自交衰退是指生物在自交之后出現生理機能的衰退,表現為生活力下降、抗性減弱、產量降低等。馬鈴薯作為異交作物,在長期的無性繁殖過程中,累積了大量的隱性有害突變,一旦自交之后,有害突變的不良效應便會顯現出來,導致自交衰退。與自交不親和由少數幾個基因控制不同,自交衰退涉及很多基因,也更難克服。

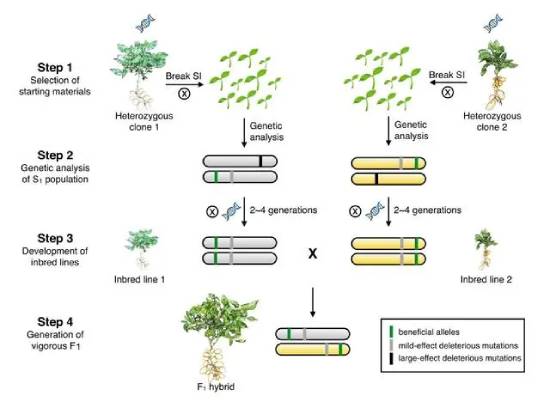

Q 雜交馬鈴薯基因組設計育種流程是怎樣的

一是用于培育自交系的起始材料的選擇。選擇的標準是起始材料的基因組雜合度較低和有害突變數目較少;

二是起始材料自交群體的遺傳解析。主要是根據全基因組偏分離分析和表型評價,確定大效應有害等位基因和優良等位基因在基因組中的分布;

三是自交系的選育。根據前景和背景選擇淘汰大效應有害突變、聚合優良等位基因,尤其是要打破大效應有害突變和優良等位基因之間的連鎖;

四是雜交種的選育。根據基因組測序的結果,選擇基因組互補性較高的自交系進行雜交,獲得雜種優勢顯著的雜交種。

Q 目前取得的成果

黃三文團團隊已率先培育出第一代高純合度(>99%)自交系和雜交品系“優薯1號”。小區試驗顯示,“優薯1號”的產量接近3噸/畝,具有顯著的產量雜種優勢,同時還具有干物質含量高和類胡蘿卜素含量高的特點,蒸煮品質佳。

Q 中外專家怎么看

中國科學院院士、北京大學原校長許智宏:孕育著馬鈴薯育種史的一次革命

國際著名馬鈴薯專家、荷蘭瓦赫寧根大學教授Evert Jacobsen:雜交馬鈴薯將實現快速的品種改良

英國皇家學會會員、塞恩斯伯里實驗室(Sainsbury)教授Sophien Kamoun:在本質上徹底改造了馬鈴薯

國際馬鈴薯中心亞太中心主任盧肖平:給馬鈴薯產業帶來革命性變化