地球深處,沒有陽光也沒有氧氣,微生物卻在這種極端環境中頑強生存,默默推動著地球碳素循環,并持續產生甲烷這種綠色能源。此前研究發現,在地下深部生物圈,廣泛分布著“吃”甲醇產甲烷的古菌。但是,他們賴以生存的甲醇從何而來一直是一個未解之謎。

北京時間2025年1月30日,農業農村部成都沼氣科學研究所(以下簡稱沼氣所)厭氧微生物科技創新團隊與日本科學家合作,在《自然》(Nature )上發表題為“Methanol transfer supports metabolic syntrophy between bacteria and archaea”的研究論文。該研究發現了一種合作共贏的菌群互作模式,為解答上述謎題提供了新的線索。

該研究揭示了厭氧微生物產甲醇的新途徑,并提出了第四種細菌和古菌互作產甲烷模式——種間甲醇轉移。這一發現為理解全球甲烷循環提供了全新視角,也為“地下沼氣工程”和溫室氣體減排控制技術開發帶來了新思路。

論文第一作者、沼氣所副研究員黃艷介紹,全球每年甲烷排放量高達5億至6億噸,其中約70%通過產甲烷代謝產生的。自然界中,有機物代謝產甲烷的過程類似于沼氣發酵,通常需要細菌和產甲烷古菌通過“互營代謝”合作完成。

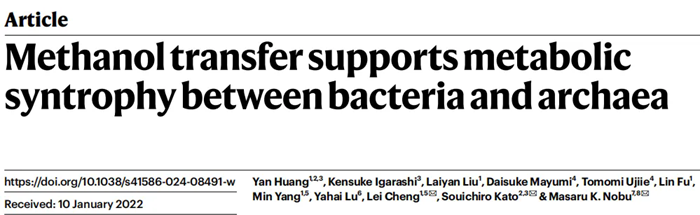

以往的研究認為,這種代謝主要依賴細菌與產甲烷古菌間的“種間氫轉移”、“種間甲酸轉移”或“種間直接電子傳遞”三種模式實現,主要由氫營養型和乙酸營養型產甲烷古菌負責甲烷的產生。然而,對于自然界廣泛分布的甲基營養型產甲烷古菌,其在互營產甲烷代謝中的生態功能一直未被明確。

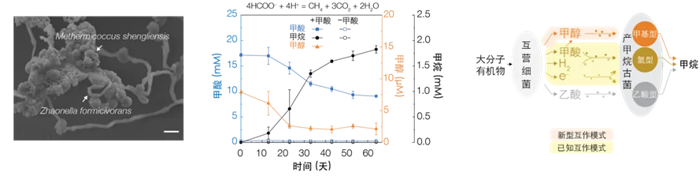

甲醇生成細菌與甲基型產甲烷古菌通過種間甲醇轉移互營降解甲酸產甲烷。受訪者供圖

承磊團隊前期從地下油藏先后分離了厭氧細菌新科物種Zhaonella formicivorans(嗜甲酸趙氏桿菌,為紀念沼氣所趙一章研究員而命名),以及吃甲醇產甲烷的厭氧古菌新科物種Methermicoccus shengliensis(勝利甲烷嗜熱微球菌,為紀念勝利油田而命名)。

黃艷介紹,嗜甲酸趙氏桿菌是一位“釀假酒大師”。它通過一種全新的途徑,巧妙地將甲酸“釀造”成甲醇。這位“大師”卻不勝酒力,隨著甲醇的積累,整個釀造過程會逐步停滯。而勝利甲烷嗜熱微球菌雖不會釀酒,卻是專門吃甲醇的“醉翁”,它的出現,不僅協助嗜甲酸趙氏桿菌持續釀“甲酸”產“甲醇”,解決了甲醇累積的問題,還將甲醇轉化為甲烷,持續生成天然氣。

此前,細菌和古菌互作產甲烷(被稱為“互營代謝”)主要依賴于微生物之間的氫氣、甲酸或電子傳遞,而此次發現的“種間甲醇轉移”是一種新的菌群互作產甲烷模式。

隨后,該團隊利用嗜甲酸趙氏桿菌和勝利甲烷嗜熱微球菌人工構建了合成菌群,并結合同位素示蹤、多組學等前沿技術,證實了嗜甲酸趙氏桿菌通過全新的甘氨酸—絲氨酸循環介導途徑產生甲醇,這也是首次在微生物細胞內發現。這種轉化過程面臨的熱力學限制,通過與產甲烷古菌——勝利甲烷嗜熱微球菌的合作得以克服。

“細菌和古菌通過甲醇轉移來解除熱力學限制,從而推動甲烷的持續產生。”承磊說。

甲醇生成細菌與甲醇代謝古菌通過“種間甲醇轉移”互作產甲烷。受訪者供圖

該研究不僅豐富了深部生物圈的碳循環認知,為地下甲基化合物的生物來源提供了新的線索,也為未來開發“地下沼氣工程”和碳減排新技術開發提供了新的思路。

該研究由沼氣所聯合日本國立海洋研究開發機構、日本北海道大學、日本產業技術綜合研究所和北京大學等多家國內外知名研究機構共同完成。日本國立海洋研究開發機構主任研究員Masaru K. Nobu、日本產業技術綜合研究所上級主任研究員Souichiro Kato,以及承磊為論文共同通訊作者。沼氣所副研究員黃艷為論文第一作者。

承磊表示,這項研究從啟動到發表歷時十年,得益于沼氣所的長期支持、團隊的接力協作以及國內外團隊的共同努力,才得以順利發表。這也成為了一種互作共贏的合作典范。《自然》雜志還為本研究配發了題為“Underground bacteria serve alcohol to methane-making microbes”的研究簡報,介紹了該研究的科學發現與應用前景。

目前該團隊主要從事厭氧微生物資源與利用研究,擁有國內一流的厭氧微生物研究平臺,保藏了1400多種厭氧微生物模式物種。該團隊已分離了非廣古菌門產甲烷古菌(Nature 2024),證實了第五條產甲烷新途徑(Nature 2022)、發現了第四種細菌和古菌互作產甲烷模式(Nature 2025)。承磊表示,接下來將致力于甲烷代謝調控與改造、人工合成石油烴等多學科交叉研究,希望與化學生物學、結構生物學、基因編輯等研究背景的專家和博士開展合作研究。

該研究得到了國家自然科學基金、中國農業科學院科技創新工程和四川省創新群體等項目的大力支持。

相關論文信息:

https://www.nature.com/articles/s41586-024-08491-w

論文研究簡報:

https://doi.org/10.1038/d41586-025-00199-9