“一百年來,中國農(nóng)業(yè)科技發(fā)生了巨大而深刻的變化,但陳鳳桐的名字依然在農(nóng)學界和中國農(nóng)業(yè)科學院受人尊敬,他的學術思想依然具有深遠的歷史意義和重要的現(xiàn)實意義。”2月25日,紀念陳鳳桐院士誕辰125周年暨學術思想研討會在北京舉行,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部黨組成員、中國農(nóng)業(yè)科學院院長吳孔明在會上說。

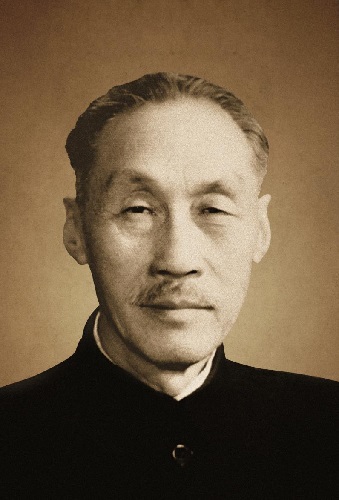

陳鳳桐是新中國農(nóng)業(yè)科技事業(yè)的主要開拓者和領導者之一,是中國農(nóng)業(yè)科學院的主要奠基人之一,是為開創(chuàng)和發(fā)展我國農(nóng)業(yè)科學技術事業(yè)做出重要貢獻的科學家。1955年被選聘為中國科學院學部委員(院士)。1957年,他負責籌備的中國農(nóng)業(yè)科學院經(jīng)黨中央、國務院批準在北京正式成立,他被任命為院分黨組書記兼副院長。

三農(nóng)工作者和專家學者全面回顧了陳鳳桐院士波瀾壯闊的一生,系統(tǒng)闡釋了他的學術思想對于當前三農(nóng)和科技創(chuàng)新的指導和借鑒意義,提出了進一步發(fā)掘研究傳承陳鳳桐院士學術思想的建議。

厚植三農(nóng) 為人民服務

“陳鳳桐院士給我們留下的最有價值、最具影響力的精神財富,就是他堅定的政治信仰,對黨、國家和人民衷心的熱愛,和攻堅克難的科學精神。這些都體現(xiàn)在他的科學研究、科研管理和學術思想之中,體現(xiàn)在他的一生經(jīng)歷中。”吳孔明說。

陳鳳桐曾經(jīng)寫到:“凡對勞動群眾有利的,我們努力以赴,否則,我們堅決反對”“農(nóng)民是當?shù)剞r(nóng)業(yè)的專家,他們對當?shù)刈匀恢R、生產(chǎn)知識有著豐富的經(jīng)驗,我們必須虛心總結他們的經(jīng)驗,才能提高我們”。

在投身敵后抗日根據(jù)地建設時期,他全力開展農(nóng)業(yè)科普工作,編寫的《農(nóng)業(yè)生產(chǎn)月歷》為敵后的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)揮重要作用。

新中國成立后,他擔任第一屆、第二屆全國人大代表,深入農(nóng)村調研實際問題,始終與人民群眾同呼吸、共命運。

擔任華北農(nóng)科所所長期間,他多次強調農(nóng)業(yè)科研要服務生產(chǎn),大規(guī)模組織農(nóng)村科學工作隊,多次帶領專家下鄉(xiāng),有力轉變了舊中國象牙塔式的作風學風。

在江西期間,他常年在贛南蹲點,建立一批農(nóng)村基點,解決農(nóng)民生產(chǎn)中遇到的實際問題。

因病返回北京后,他將珍藏的近300冊圖書捐獻給北京農(nóng)學院,堅持為附近的機關、學校講黨史、做科普,慷慨資助公益事業(yè)。

吳孔明說,他始終奉行“一切為人民服務,對人民負責”的信念,以身作則,引人向上,深受人民群眾的愛戴和贊譽。

不畏艱難險阻勇攀學術高峰的一生

陳鳳桐的一生,是不畏艱難險阻、為追求科學而勇攀學術高峰的一生。

在抗日根據(jù)地領導農(nóng)業(yè)工作時,他白天指導農(nóng)業(yè)生產(chǎn),躲避敵人圍剿,晚上開展研究撰寫文章。他響應延安自然科學界組織起來的號召,發(fā)起成立晉察冀邊區(qū)自然科學界協(xié)會并擔任理事長,創(chuàng)辦學術刊物《自然科學界》,廣泛宣傳農(nóng)林牧科學知識。

由于長期在敵后艱苦工作,日夜操勞,陳鳳桐積勞成疾。1944年,黨組織安排他前往延安中央黨校學習。期間,他滿腔熱情地關注邊區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)科技工作,從實驗研究、農(nóng)田水利、示范推廣、農(nóng)業(yè)行動等方面系統(tǒng)總結經(jīng)驗做法。

中國科學院院士錢前認為,陳鳳桐先生從實驗研究、農(nóng)田水利、培養(yǎng)干部、示范推廣等方面系統(tǒng)總結晉察冀邊區(qū)技術推廣的工作經(jīng)驗,在農(nóng)業(yè)推廣之前必須示范,“不論實物推廣或技術推廣,都必須做出樣子,叫農(nóng)民看見,他才樂于接受”。“這就是我們現(xiàn)在常說的‘做給農(nóng)民看,帶著農(nóng)民干’。在今天看來,這些建議對我們開展農(nóng)業(yè)科學技術研究和推廣依然具有重要的啟發(fā)和借鑒意義。”

在華北農(nóng)科所和中國農(nóng)科院工作時期,陳鳳桐將全部經(jīng)歷和智慧投入農(nóng)業(yè)科技事業(yè)的建設和發(fā)展,組織科研人員解決了小麥銹病、中華飛蝗、高效廣譜化學農(nóng)藥、家畜傳染病弱毒疫苗等重大科研問題,為保障農(nóng)業(yè)增產(chǎn)起到重大作用。

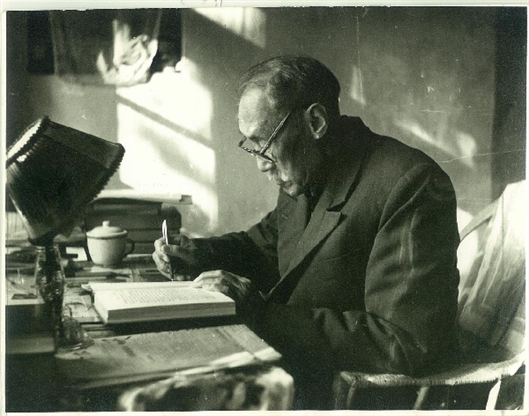

晚年時期,他本著“有一分熱發(fā)一分光”的革命精神,主動地研究新問題,積極提出建設性意見。即使在病重期間,他考慮更多的卻是中國式農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的設想,一次又一次地向探望他的同事們詢問情況,提出自己的看法,直到他生命的最后一刻。他被中國農(nóng)科院原院長金善寶譽為“黨的好干部、好領導”。

踐行“沒有調查就沒有實驗研究權”

與會代表認為,學習陳鳳桐,就要踐行“沒有調查就沒有實驗研究權”“農(nóng)業(yè)科學工作與群眾生產(chǎn)實踐相結合”的科學理論。

陳鳳桐認為:“實驗研究的進行方法是很明白的——‘從群眾中來到群眾中去’,把調查材料從農(nóng)村里拿到研究室來,經(jīng)過細心研究,得出實用結果之后,再推廣到農(nóng)村中去;能解決實際問題的就是科學。”

他對農(nóng)業(yè)科學研究與生產(chǎn)實踐的關系進行深入思考,撰寫了10余篇的文章;他強調所內(nèi)試驗與所外農(nóng)村基點相結合,調查、試驗、示范相結合;密切聯(lián)系實際,聯(lián)系生產(chǎn),既發(fā)展了生產(chǎn),又豐富了科學,還培養(yǎng)鍛煉了干部。

1953年,華北農(nóng)科所抽調58人組成農(nóng)村工作組,在河北、山西開展了8個月的麥棉生產(chǎn)調查研究。在1954年的總結報告中,陳鳳桐提出“農(nóng)業(yè)科學工作只有和農(nóng)民結合起來和生產(chǎn)結合起來,才能真正有創(chuàng)造、有發(fā)現(xiàn)、有成就。”

1955年,陳鳳桐撰文《農(nóng)業(yè)科學工作不能離開生產(chǎn)實踐》。他在文中指出,“農(nóng)業(yè)科學工作與群眾生產(chǎn)實踐相結合的道路,會把經(jīng)得起考驗的科學成為直接服務于人民的科學,并將予以推廣和提高。”

吳孔明說,對于今天來說,這就是“從生產(chǎn)實踐中來到生產(chǎn)實踐中去”。中國農(nóng)業(yè)科學院的核心職責使命就是要引領支撐中國的農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化,所以科學選題要來自于農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化中存在的一些問題,通過科學研究再回到農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化工作中,以此支撐實現(xiàn)國家的農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

強化“依靠科研人員搞科研”的管理理念

陳鳳桐善于組織大規(guī)模科研攻關,在短時間內(nèi)解決新中國面臨的一系列農(nóng)業(yè)難題。吳孔明指出,學習陳鳳桐,就要強化“尊重知識,尊重知識分子,依靠科研人員搞科研”的管理理念。

陳鳳桐組織帶領科研人員下鄉(xiāng)蹲點,一大批青年科研人員在實踐中獲得科學靈感,增長科研才干。“這一點對于我們今天也有重要的指導意義。”吳孔明說,要鼓勵青年科學家像老一代科學家一樣到產(chǎn)業(yè)里去找問題,通過科學研究解決問題,然后再把解決的辦法回到生產(chǎn),推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展。

因此,吳孔明認為,在新時代新征程中要打造適應國家農(nóng)業(yè)科技人才中心建設目標的人才體系,加強戰(zhàn)略科學家、領軍人才、青年人才與后備人才培養(yǎng),對青年人才“壓擔子、給機會、認成績”,開展跨所、跨團隊、大兵團作戰(zhàn)的協(xié)同創(chuàng)新,讓新時代科學家精神和農(nóng)科精神成為廣大農(nóng)業(yè)科技工作者最主動的精神動力。

中國農(nóng)科院黨組書記張合成表示,陳鳳桐先生豐富的系統(tǒng)的科學思想、人才思想,對培養(yǎng)戰(zhàn)略科學家,營造尊重知識、尊重人才良好氛圍,具有非常重要的意義。紀念陳鳳桐就是要傳承農(nóng)科精神,中國農(nóng)科院的院訓“求真篤行 敬農(nóng)致用”是對老一輩科學家實踐經(jīng)驗的總結和凝練。

張合成說,廣大農(nóng)業(yè)科研工作者要學習和傳承陳鳳桐院士對黨忠誠、服務人民、勇?lián)厝巍o私奉獻的崇高精神,以偉大建黨精神和科學家精神滋養(yǎng)新時代的農(nóng)科精神,扎實做好重大科技攻關,堅持“一線為本”,堅持“主戰(zhàn)場為先”,以一流的學風和作風為科技強國、人才強國、鄉(xiāng)村全面振興、農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化作出新的更大的貢獻。