農業農村遙感服務業務 中國農科院供圖

4月24日,第六屆“中國航天日”開幕。4月23日,中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所(以下簡稱資劃所)舉辦了中國航天農業農村遙感監測主題宣傳活動。

“中國航天與農業也有著密不可分的聯系,農業遙感從高分衛星中獲取了大量的應用數據,從而更好地服務于中國農業事業。”資劃所副所長吳文斌告訴《中國科學報》,高分辨率對地觀測系統重大專項(以下簡稱高分專項)的實施,使得國產高分衛星數據在農業中的應用價值越發顯著。這為農業資源管理、農業生產監測、農業生態環境保護等提供了強有力的數據支撐,促進了我國農業遙感理論研究的深化與行業工程化應用,加速了國產遙感信息服務在農業行業的產業化進程。

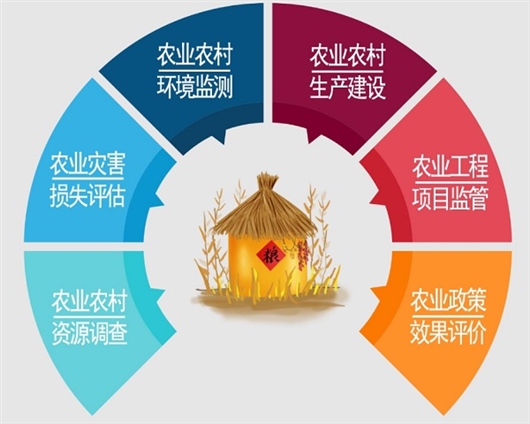

資劃所是國產高分衛星農業農村遙感應用單位,在高分專項和國家其他專項的支持下,一批高分數據農業農村應用關鍵技術獲得突破,實現了大范圍高分衛星農業農村遙感專題產品生產和信息服務,如穩定糧食生產、重大災害與疫情防控、發展壯大鄉村產業、農村人居環境監測等領域,以及耕地調查、農作物估產、農作物長勢監測、糧食功能區和重點農產品保護區劃定、耕地墑情監測、農田澇災監測與損失評估、作物病蟲害監測、農用地調查、農村居民點監測、農村垃圾堆放點監測等。

資劃所農業-遙感團隊常年從事農情遙感監測,為我國糧食生產提供實時的信息參考。據悉,由該團隊領銜構建的“國家級農作物遙感監測系統”被國際地球觀測組織(GEO)列為向全球推廣的農業遙感監測系統之一。

加快農業農村現代化監測監管模式轉變

“高分專項的實施,為農業農村行業提供了豐富的高質量國產衛星數據,改變了以往大量依賴國外數據的局面。”吳文斌說,這促進了數字農業農村發展,加快了農業農村現代化監測監管模式的轉變。

該團隊研究員劉佳告訴《中國科學報》,高分數據已成為農業農村遙感的主要數據源,在行業業務應用中發揮了重要作用。

“相比統計信息,遙感信息可以將是什么、種在哪、有多少三個維度的信息統統展示出來。”劉佳說。例如,從我國冬小麥種植區分布圖上可以更直觀的得出,黃淮海種植區為我國冬小麥的最主要產區;而從年際間冬小麥變化情況圖上,可以一眼盡知哪塊地塊有變化。

以天地一體化的感知技術為服務手段的農業農村監測、調查、管理方式不斷創新,加速變革了現代農業監管模式,推進農業農村資源、農作物生長、畜禽養殖、漁業魚情、設施農業和農田利用的監控手段從量變到質變的轉換。

首先,不斷完善的高分農情遙感監測系統,有力地服務于國家糧食安全保障。劉佳說,從2013年高分一號衛星成功發射以來,國產高分衛星數據逐步替代國外同類衛星數據,成為我國-主要農區農作物種植面積監測、生長狀況評估、產量預測和災害損失評估等主要數據源。

“在農業農村部2014年~2020年的全國-主要農區的小麥、玉米、水稻、棉花和油菜等作物估產,大量采用了高分數據。”劉佳說,這是因為高分數據在空間分辨率、時間分辨率和光譜分辨率方面的優勢,完善了國內農業生產信息獲取內容和質量,提高了對-農業生產信息獲取的能力。

其次,高分農業農村資源和環境監測,有力地服務于農業高質量發展。基于高空間分辨率高分等衛星數據。該團隊開展了我國耕地、作物、漁業水域、設施農業等農業資源“一張圖”的繪制和更新。

劉佳說,“一張圖”將幫助決策部門和科學家了解和掌握國內耕地、作物種植、漁業水域等農業農村資源的數量、空間分布和權屬,以及階段性的變化特點和趨勢,為農業生產力布局和結構調整提供技術支撐,推動農業從數量為主向數量質量效益并重發展。

再次,高分農業項目和工程建設項目監測監管,有力地服務于農業農村政策執行效果評價。近年來,農業農村部積極利用遙感等現代信息技術,開展了耕地輪作休耕、“兩區”劃定、-種植結構調整、農業補貼和保險耕地撂荒等遙感監測評價工作,對國家農業農村重大政策落實情況進行精準監測。

近兩年,農業農村部還在農村人居環境整治、農村宅基地利用、-高標準農田建設監測監管等方面積極開展了遙感監測工作,為農業農村的數字化管理和科學決策提供數據支撐。

助力脫貧攻堅和鄉村振興

吳文斌介紹,近年來,高分農業農村遙感監測平臺為國家和地方提供技術支撐和農業農村專題產品服務,助力“一帶一路”建設、農民脫貧攻堅和鄉村振興。

“一帶一路”沿線地區亟需主要農產品信息服務。農業高分項目利用衛星數據,重點開展了我國新疆棉花、寧夏水稻和枸杞,以及東南亞水稻、棕櫚油等農作物估產服務。

劉佳介紹,在國內,高分項目還提供了特色農產品信息服務,重點開展了我國大蒜、生姜、蔬菜、檳榔、橡膠等特色作物種植區分布,為地方和企業生產經營提供科學數據支持。

例如,從2019年開始,該團隊為地方政府提供全國最新高分大蒜種植面積遙感監測結果,為我國大蒜產業的健康發展提供信息支撐。

推進智慧農業的產業化應用

“隨著高分遙感和我國其他現代信息技術的高速發展,集成應用衛星遙感、航空遙感、地面物聯網技術的天空地一體化農情信息獲取,以及北斗自動導航與測控、農機作業監測等一批核心關鍵技術取得重要突破,為我國智慧農業的發展和產業化應用奠定了基礎。”吳文斌說。

將遙感影像圖與物聯網、無人機、農機裝備等進行連接,可以幫助農戶進行精細地灌水、用肥、用藥,達到節本增效的目的,這就改變了我們以前靠經驗、憑感覺的生產方式。“用數據來生產,用數據來賦能農業農村的發展,這就是智慧農業。”吳文斌說。

目前,資劃所已在山東、陜西和四川等地建立了智慧果園,應用高分衛星數據獲取果園生長信息,為施肥、撒藥和除草等果園機器人提供準確的作業配方,實現果園的智能化科學管理。

在我國現有高分數據政策的引導下,國產高分衛星數據在農業中的應用比重逐漸提高,在替代國外數據的同時,也逐漸提高了農業遙感的監測精度,拓展了遙感在農業中的應用領域。

不過,吳文斌強調,與發達國家和地區相比,與推進農業高質量發展和鄉村振興的新形勢要求相比,我國遙感衛星資源建設明顯滯后。

“亟需加強建設滿足農業農村實際需求的天基觀測網絡,填補我國農業遙感觀測領域的欠缺,加速提升農業供給側結構性改革,提高農業供給體系質量和效率,提高糧食生產能力,提高農業綜合效益與競爭力。”他說。