北京時間2023年5月4日晚,《細(xì)胞》(Cell )在線發(fā)表了中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院深圳農(nóng)業(yè)基因組研究所研究員黃三文團(tuán)隊的最新研究成果,他們利用進(jìn)化基因組學(xué)鑒定了馬鈴薯基因組的有害突變,進(jìn)而指導(dǎo)雜交馬鈴薯育種。

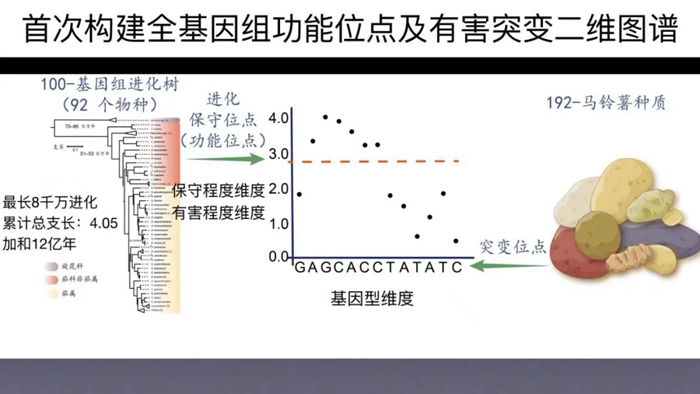

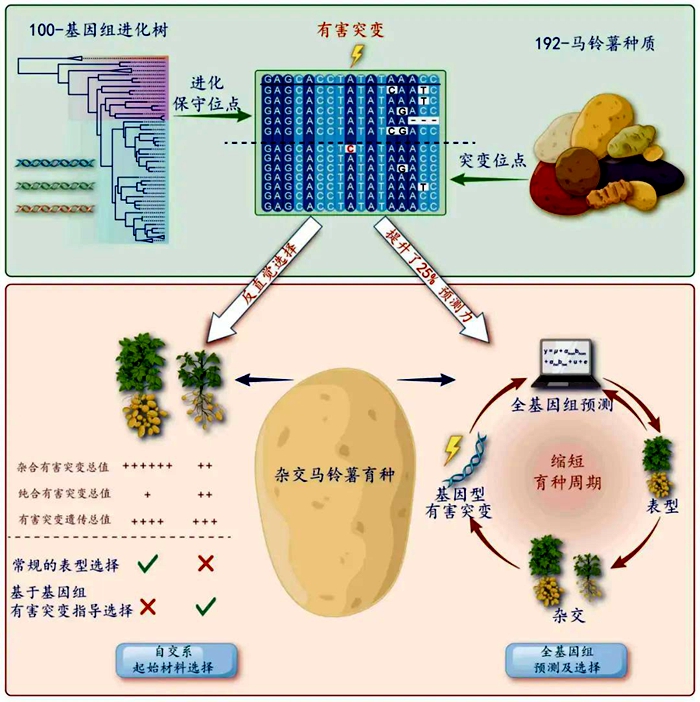

黃三文團(tuán)隊聯(lián)合國內(nèi)外研究團(tuán)隊,收集大量茄科物種資源,通過對100個茄科基因組的比較分析來追蹤最長8千萬年、累計12億年的進(jìn)化痕跡,在此基礎(chǔ)上開發(fā)出“進(jìn)化透鏡”來發(fā)現(xiàn)馬鈴薯進(jìn)化約束及有害突變,繪制了首個馬鈴薯有害突變二維圖譜,開發(fā)全基因組預(yù)測新模型,加速了雜交馬鈴薯育種進(jìn)程。

該研究使得我國在馬鈴薯育種基礎(chǔ)理論和技術(shù)上站在了世界領(lǐng)先地位。

“優(yōu)薯計劃”:馬鈴薯產(chǎn)業(yè)的綠色革命

馬鈴薯是最重要的塊莖類糧食作物,是13億人口的主要糧食來源。馬鈴薯具有產(chǎn)量高、用水少、可種植地域廣等優(yōu)點。

論文通訊作者黃三文告訴《中國科學(xué)報》,由于傳統(tǒng)栽培馬鈴薯是同源四倍體,基因組復(fù)雜,導(dǎo)致育種進(jìn)程十分緩慢。此外,薯塊無性繁殖還面臨著繁殖系數(shù)低、儲運成本高、易攜帶病蟲害等問題。

為解決上述難題,黃三文團(tuán)隊聯(lián)合國內(nèi)外優(yōu)勢單位發(fā)起了“優(yōu)薯計劃”,旨在用二倍體馬鈴薯替代四倍體、用種子繁殖替代薯塊繁殖、用基因組學(xué)和合成生物學(xué)指導(dǎo)馬鈴薯育種,徹底變革馬鈴薯的育種繁殖方式。將馬鈴薯的育種周期由原來的10~12年縮短至3~5年,繁殖系數(shù)提高1000倍,有望引領(lǐng)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)的“綠色革命”。

然而,要實現(xiàn)馬鈴薯雜交育種,必須繞過兩個難以避免的“暗礁”。黃三文介紹,自交不親和(植物自花授粉后不能產(chǎn)生成熟種子)及自交衰退(自交或近交造成繁殖力、生活力及產(chǎn)量下降)是妨礙馬鈴薯育種進(jìn)程的兩大障礙。

為解決這兩個問題,黃三文團(tuán)隊解析了單倍體、二倍體及四倍體馬鈴薯基因組(Nature, 2011; Nature Genetics, 2020; Molecular Plant, 2022),打破了馬鈴薯自交不親和(Nature Plants, 2018; Nature Communications, 2021),解析了馬鈴薯演化及薯塊演化的規(guī)律(Nature,2022),初步解析了自交衰退的遺傳基礎(chǔ)(Nature Genetics, 2019),通過剔除極大效應(yīng)有害突變,培育出第一代自交系材料及雜交種(Cell,2021; JIPB,2022)。

黃三文強(qiáng)調(diào),盡管如此,馬鈴薯基因組中大量雜合有害突變、排斥相連鎖產(chǎn)生的希爾—羅伯森(Hill-Robertsen)干涉,會導(dǎo)致有害突變難以通過表型來發(fā)現(xiàn),難以通過自交來淘汰;已培育的自交系仍有大量微效、中效有害突變,需要進(jìn)一步剔除。

“為實現(xiàn)品種快速改良必須高效剔除有害突變,亟需一種準(zhǔn)確鑒定并定量全基因組的有害突變的新技術(shù)。”黃三文說。

以史為“鏡”:鑒定有害突變

如何界定有害突變呢?黃三文認(rèn)為,只通過馬鈴薯基因組信息是難以確定的。于是他們從進(jìn)化的角度把眼光放到了茄科植物等近緣植物上。

研究人員收集了大量茄科物種資源,新完成了38份茄科基因組組裝,結(jié)合57個已發(fā)表茄科作物、5份旋花科材料基因組數(shù)據(jù),獲得100份材料的基因組信息,完成了茄科基因組組裝和組學(xué)進(jìn)化分析。

“這些材料最長進(jìn)化時間為8千萬年,累計十二億年的進(jìn)化時間。”論文第一作者、基因組所博士后吳瑤瑤告訴《中國科學(xué)報》,通過追蹤這段進(jìn)化歷史的突變積累及選擇結(jié)果,開發(fā)進(jìn)化透鏡,從全基因組層面鑒定進(jìn)化約束位點及其進(jìn)化保守值。

吳瑤瑤介紹,他們對這些位點的進(jìn)化保守程度進(jìn)行了評估,進(jìn)化保守值越高的位點更可能具有重要功能,突變后更可能降低馬鈴薯繁殖力、生活力及產(chǎn)量,即形成有害突變。隨后他們將突變位點的進(jìn)化保守值作為有害程度值,繪制了首個包含基因型維度及有害程度維度的馬鈴薯有害突變二維圖譜,為鑒定馬鈴薯功能位點及剔除有害突變提供了新依據(jù)。

“這就像一個進(jìn)化透鏡。”吳瑤瑤解釋說,100份材料基因組序列透過最長8000萬年的進(jìn)化、突變及選擇,受到了進(jìn)化約束,利用這個系統(tǒng)可以區(qū)分出對繁殖力、生活力不同重要性序列,就如同白光透過三棱鏡會根據(jù)波長分散為7種單色光一樣。

黃三文說,優(yōu)薯計劃最關(guān)鍵的步驟是構(gòu)建馬鈴薯高度純合的自交系。在高度純合的自交系構(gòu)建過程中,這些原本隱藏在雜合位點的有害突變成為純合而暴露其有害功能,從而產(chǎn)生自交衰退,成為雜交馬鈴薯育種的卡脖子問題。

例如,國際上經(jīng)過9代自交獲得的馬鈴薯株系Solyntus,其全基因組仍有20%的區(qū)域雜合,無法成功構(gòu)建高度純合自交系。由于希爾—羅伯森干涉作用,有害突變難以通過自交來完全淘汰。

黃三文強(qiáng)調(diào),該項研究繪制的高質(zhì)量有害突變二維圖譜是指導(dǎo)選擇起始材料、減少有害突變遺傳給后代、解決構(gòu)建自交系難題的主要途徑。

反直覺選擇:所見未必即所得

基于該圖譜,研究人員統(tǒng)計了起始材料傳給后代的有害突變總值(即有害突變遺傳總值),并選擇有害突變總值低的材料來作為構(gòu)建自交系的起始材料。

他們在育種實踐中驗證了該選擇模型的可靠性。吳瑤瑤介紹,傳統(tǒng)育種通常依據(jù)表型,選擇長勢好的材料作為起始材料,然而這些材料往往具有更高有害突變遺傳總值,選擇這些材料反而會增加高度純合自交系構(gòu)建難度;說明基因組指導(dǎo)選擇與基于表型選擇的結(jié)果相反,是一種反直覺選擇。

“該反直覺選擇可以有效選取自交系的起始材料,在當(dāng)代就可以預(yù)測2-3年后自交系構(gòu)建結(jié)果,大幅提高自交系構(gòu)建成功率,在更短時間內(nèi)培育更多自交系及雜交品種。”吳瑤瑤說。

“有害突變預(yù)測,相當(dāng)于在馬鈴薯的全基因組選擇育種技術(shù)加上了一個新的維度。”黃三文強(qiáng)調(diào),馬鈴薯育種可以借此駛?cè)肟燔嚨馈?/p>

該團(tuán)隊發(fā)現(xiàn),有害突變總值與產(chǎn)量、株高、薯塊等性狀顯著相關(guān)。吳瑤瑤介紹,他們首次將有害突變信息整合到全基因組預(yù)測新模型來預(yù)測馬鈴薯產(chǎn)量等農(nóng)藝性狀。相比缺少有害突變信息模型,預(yù)測準(zhǔn)確度提高了45%;相比隨機(jī)有害突變信息模型,預(yù)測準(zhǔn)確度提高了25%;在馬鈴薯中達(dá)到了前所未有的準(zhǔn)確度。

黃三文說,該模型能夠根據(jù)基因型及有害突變信息準(zhǔn)確估計育種值,更好地幫助育種家制定早期育種決策,進(jìn)一步降低育種成本、縮短馬鈴薯育種周期、快速培育高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)馬鈴薯品種。

該研究開創(chuàng)了進(jìn)化透鏡鑒定有害突變的新技術(shù),提出了高度純合自交系起始材料反直覺選擇的新依據(jù),開發(fā)了全基因組預(yù)測農(nóng)藝性狀的新策略,標(biāo)志著我國在馬鈴薯育種理論和技術(shù)上站在了世界領(lǐng)先地位。

黃三文為通訊作者,吳瑤瑤、基因組所博士后李大偉、碩士生胡勇為共同第一作者。基因組所博士生李宏博、奧胡斯大學(xué)教授Guillaume P. Ramstein,康奈爾大學(xué)教授Edward S. Buckler、蘇黎世大學(xué)教授Thomas St?dler、英國自然博物館研究員Sandra Knapp等人為該研究提出了重要指導(dǎo)。

該研究得到了科技部、國家自然科學(xué)基金委員會、中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院、廣東省、深圳市及大鵬新區(qū)的資助。

相關(guān)論文信息:

https://doi.org/10.1016/j.cell.2023.04.008