2023年1月16日,中國農業科學院在年度工作會議上發布了2022年度農業科技十項重大產品創制、技術突破和智庫報告,高產優質強筋小麥“中麥578”、中畜長白半番鴨、“一加兩提”飛防施藥技術、破解“無人種地”挑戰等入選。

1.高產優質強筋新品種“中麥578”助力主產麥區品質提升(作物科學研究所何中虎研究團隊)

作科所與棉花所合作,育成首個可在黃淮地區和南疆種植的優質強筋小麥新品種“中麥578”,最新推廣面積553萬畝,入選農業農村部2022年主導品種。面包品質與進口優質加麥相當,創造優質強筋麥全國高產紀錄畝產841.5公斤,萬畝區抽樣實收畝產740公斤;抗寒抗倒、耐高溫、耐穗發芽、早熟,綜合抗病性好,節本增效優勢明顯;是國內大面積實現訂單生產與優質優價的少數品種之一,為提升小麥產業競爭力做出重要貢獻。

大田成熟期--優質強筋小麥新品種“中麥578”。中國農科院供圖

2.“玉米密植滴灌技術”大幅促進主產區玉米增產增效(作物科學研究所李少昆研究團隊)

作科所將密植高質量群體調控的栽培學理論與滴灌水肥一體化的農業工程技術相結合,集成創新了玉米密植滴灌技術模式,破解密植群體倒伏、整齊度差、植株早衰等難題,在全國各主產區累計推廣4000萬畝,連續7次創全國玉米高產紀錄,最高單產達到1663.25公斤/畝,東北、西北產區萬畝連片產量達到1000公斤/畝以上,被遴選為全國主推技術和農業農村十大新技術。該項技術顯著提升玉米產量潛力和水肥資源利用效率,探索出了一條具有中國特色的玉米高產之路。

全國玉米高產紀錄畝產1663.25公斤。中國農科院供圖

3.“一加兩提”飛防施藥技術為農田有害生物防控增添新動力(植物保護研究所智慧植保創新團隊)

針對植保無人飛機施藥技術中藥劑沉積量低、霧滴飄移風險大的技術難點,研發了在植保無人飛機施藥過程中添加飛防助劑、提高農藥利用率、提高防治效果的“一加兩提”飛防施藥技術,使農藥利用率提高10%-20%,防治效果提高20%-30%,在促進植保無人飛機行業快速發展的同時保護了生態環境。該技術已大面積示范應用,核心專利榮獲2021年中國專利優秀獎,并入選2022年農業農村部糧油生產主推技術。

“一加兩提”技術小麥田測試。中國農科院供圖

4.“中畜長白半番鴨”填補國內番鴨育種領域的空白(北京畜牧獸醫研究所侯水生研究團隊)

肥肝是健康營養食品,國際市場上95%左右的肥肝為鴨肥肝。作為新興產業,我國用于鴨肥肝生產的半番鴨品種長期依賴進口,制約了產業的健康發展。歷經10年攻關,團隊創建了后裔測定、超聲波測定、基因組選擇等育種新技術,育成了“中畜長白半番鴨”新品種,并通過國家審定。新品種半番鴨的肥肝重量達到670克/只,料肝比16.3:1,種鴨66周齡產蛋235個,主要生產性能指標國際領先,年出欄量超過2000萬只,在國內肥肝市場的占比迅速提高到40%左右。

“中畜長白半番鴨”種鴨選育。中國農科院供圖

5.破解“無人種地”難題助力糧食安全戰略(農業經濟與發展研究所謝玲紅研究團隊)

糧食安全是“國之大者”,“無人種地”給農業發展帶來巨大挑戰,未來“誰來種地”成為糧食安全的必答題。成果深入剖析全國及各地“無人種地”現象,系統總結“無人種地”具體表現形式,量化分析不同區域、不同地形的耕地撂荒程度及其對糧食安全的影響,從經濟學視角揭示“無人種地”背后的深層原因,提出防范“無人種地”重大風險隱患的關鍵舉措和政策建議,為調動農民種糧積極性、保障糧食安全、端好中國飯碗提供前瞻性決策支撐。

田間調研圖。中國農科院供圖

6.“田間變稈為粒技術”為秸稈高效還田提供全新解決方案(農業資源與農業區劃研究所逄煥成研究團隊)

針對秸稈體大量多、還田后腐解慢、易導致減產、農民還田積極性差等問題,研制出秸稈田間就地原位快速制作顆粒機。通過變稈為粒,使秸稈體積大幅縮小、密度大幅增加,解決了秸稈體大量多的“卡脖子”難題。該技術具有還田質量好、還田量大、當年腐解、作物增產顯著等突出優勢,是充分利用秸稈快速提升土壤有機質、提高土壤微生物活性的有效技術。該技術已在東北、華北示范應用,榮獲2021年度“科創中國”農業“卡脖子”技術。

逄煥成研究員(右一)調查秸稈顆粒還田培肥增產效果。中國農科院供圖

7.“智能精準識別技術”助力農產品安全檢測駛入高速路(農業質量標準與檢測技術研究所王靜研究團隊)

團隊通過構建膠體金試紙顯色精準調控計量化學模型、發明多通道光源平衡陣列托盤、獨創環境光條件下免疫層析圖像識別算法,結合條形碼標記、云計算和微信小程序拍照,可在5分鐘內完成對多種污染物的定性/半定量判讀,同時實現現場實時測、多目標物同時測、去儀器化,滿足政府監管、企業自查、消費者居家自檢等多方需求。目前系列檢測產品已覆蓋100余種污染物并廣泛應用,并榮獲第二十四屆中國國際高新技術成果交易會“優秀產品獎”。

覆蓋100余種污染物的系列快速檢測包。中國農科院供圖

8.“中蟠桃11號”引領蟠桃產業高質量發展(鄭州果樹研究所王力榮研究團隊)

蟠桃自古以來收到人們喜愛,然而蟠桃品種裂果重、不耐貯運成為制約產業發展的瓶頸問題。鄭州果樹研究所將我國地方品種與國外種質經過2代雜交,利用胚挽救技術手段,歷時15年培育出中熟黃肉不溶質蟠桃品種“中蟠桃11號”,并通過國家林業局林木品種審定。該品種的推廣,掀起了我國蟠桃熱,引領我國桃產業高質量發展,該品種已經成為我國蟠桃第一大栽培品種,在我國黃河流域廣泛種植,取得了巨大的經濟和社會效益。

“中蟠桃11號”蟠桃。中國農科院供圖

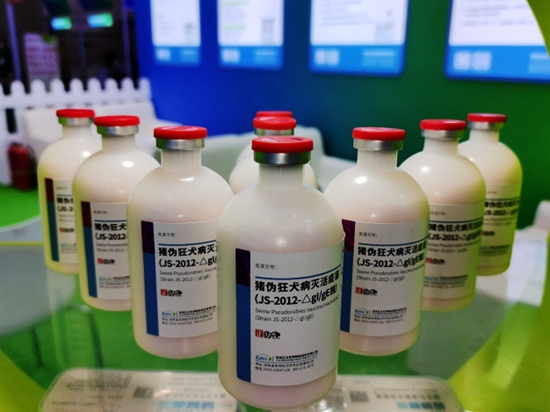

9.“豬偽狂犬病滅活疫苗”有力保障生豬產業健康發展(上海獸醫研究所童光志研究團隊)

歷經多年的科技攻關,團隊自主研發的“豬偽狂犬病滅活疫苗(JS-2012-△gI/gE株)”成功獲得農業農村部批準上市。該疫苗采用了基因工程技術,刪除了毒力相關的gE和gI基因,研制出新型豬偽狂犬病基因缺失滅活疫苗,有效率達100%。該疫苗的成功研制,突破了臨床中因病毒變異而導致現有疫苗保護效力不足的現實問題,為我國偽狂犬病毒變異株的防控與凈化提供強有力的技術支持,保障我國生豬產業健康發展。

“豬偽狂犬病滅活疫苗(JS-2012-△gI/gE株)”。中國農科院供圖

10.“系列國家標準物質”有效支撐農業精準檢測需求(農業農村部環境保護科研監測所環境危害因子風險評估創新團隊張艷偉研究小組)

團隊創新性地應用高分辨質譜痕量雜質分析技術和超噸級基體標準物質研磨制備技術,研制并獲批農藥純度國家一級標準物質1項,耕地土壤和農產品中重金屬有效態、有機氯農藥等基體標準物質19項。系列標準物質在特征量值不確定度、指標覆蓋度等方面具有明顯的行業優勢,廣泛應用于“第三次全國土壤普查”和農業行業檢測能力驗證等工作中,在保障普查結果的準確性和溯源性方面發揮著重要作用。

系列國家標準物質產品。中國農科院供圖