中國是蕎麥的發源地,在歷史上,它曾經是西南不少地方的主要糧食作物,如今則是風靡全球的保健食品。它是如何被發現的?又是如何從中國傳向世界的?近日,記者從中國農科院作科所獲悉,該所特色農作物優異種質資源發掘與創新利用創新團隊,牽頭聯合國內外10余家科研單位,對來自14個國家的510份苦蕎核心資源的全基因組進行重測序,構建了苦蕎基因組變異圖譜,揭示了苦蕎的起源和傳播馴化路徑,明確了我國西南地區作為全世界苦蕎多樣性中心和栽培苦蕎起源馴化中心的獨特地位。

研究成果在線發表在《基因組生物學》(Genome Biology)上。

蕎麥不是麥,為何名字中有麥

蕎麥名字中有“麥”,但它和大麥、小麥、燕麥等,其實都不一樣。大麥、小麥等,都是禾本科植物,蕎麥則是蓼科植物。

蓼是古詩詞里的常客,比如《詩經》里的“蓼彼蕭斯,零露泥泥”,唐詩宋詞里的“紅蓼花繁,黃蘆葉亂”等,蓼科的植物中,如紅蓼、紫蓼、桃葉蓼、水蓼等,外形美觀,花色漂亮,很容易得到觀賞者的喜愛,因此,在古代,以“蓼”為對象的詩文極多。

蓼科植物中,還有很大一部分,以藥材的身份被人們所熟悉,比如何首烏、大黃、虎杖、金線草等。

中國農科院作科所研究員周美亮介紹,蕎麥最早被馴化,也是作為藥材使用的。但在栽培過程中,人們發現,蕎麥也結籽,它的籽也能磨成粉,做成食物,所以就開始把它作為食物。而它結籽磨粉的特征,和小麥、大麥等很像,在植物分類學沒那么發達的古代,就把它也稱之為“麥”了。

苦蕎甜蕎,有什么區別?

苦蕎和甜蕎都是蕎麥,它們是在演變過程中,傳播到不同地域、不同環境時,產生的不同栽培種。

苦蕎和甜蕎是蕎麥不同的栽培種。中國農科院供圖

苦蕎味道偏苦,營養元素比較豐富。它主要在西南高海拔的冷涼地區種植,比如烏蒙山區,包括貴州畢節、四川涼山、云南昭通的一些山區。限于地理環境,當地大部分種植土豆和苦蕎,在歷史上,這兩種作物一直是當地居民的主糧,大部分地方,都是兩者輪作,當地的苦蕎粑粑,就是以苦蕎粉為原料制作的。

甜蕎其實不甜,只是沒有苦味,所以相對苦蕎,有了甜蕎的名字。它主要在北方干燥地區種植,如內蒙古、陜西、甘肅、寧夏等。

它的故鄉是喜馬拉雅山

苦蕎是中國原產的植物,全世界的苦蕎,基本上都是從中國傳播出去的。周美亮介紹,研究團隊從我國的西南地區搜集野生和農家蕎麥資源上千份,構建了涵蓋野生種、農家種不同層次的510份苦蕎核心種質資源,并對這些苦蕎核心種質資源進行了基因組測序,全面系統地構建了苦蕎基因組變異圖譜,并從分子水平證明了苦蕎起源于泛喜馬拉雅地區。

苦蕎是中國原生作物。中國農科院供圖

生物馴化的故事,就藏在它的基因里,周美亮介紹,“苦蕎馴化史,大約有4000年”。

基因研究還發現,喜馬拉雅山是苦蕎唯一的源頭,這意味著,在喜馬拉雅山的另一側,尼泊爾、印度等地,也有苦蕎,但研究發現,中國境內的苦蕎資源,遠比另外一邊豐富,而且,全世界的苦蕎,都是從中國傳出的。

南北分化,兩條傳播路徑

從喜馬拉雅山走出之后,蕎麥在中國的傳播,主要有兩條路徑。周美亮介紹,一條是傳往南方,包括云南、貴州、四川、湖南、湖北等地,主要以栽培苦蕎為主。另一條是傳往北方,包括陜、甘、蒙一帶,主要的栽培種是甜蕎。

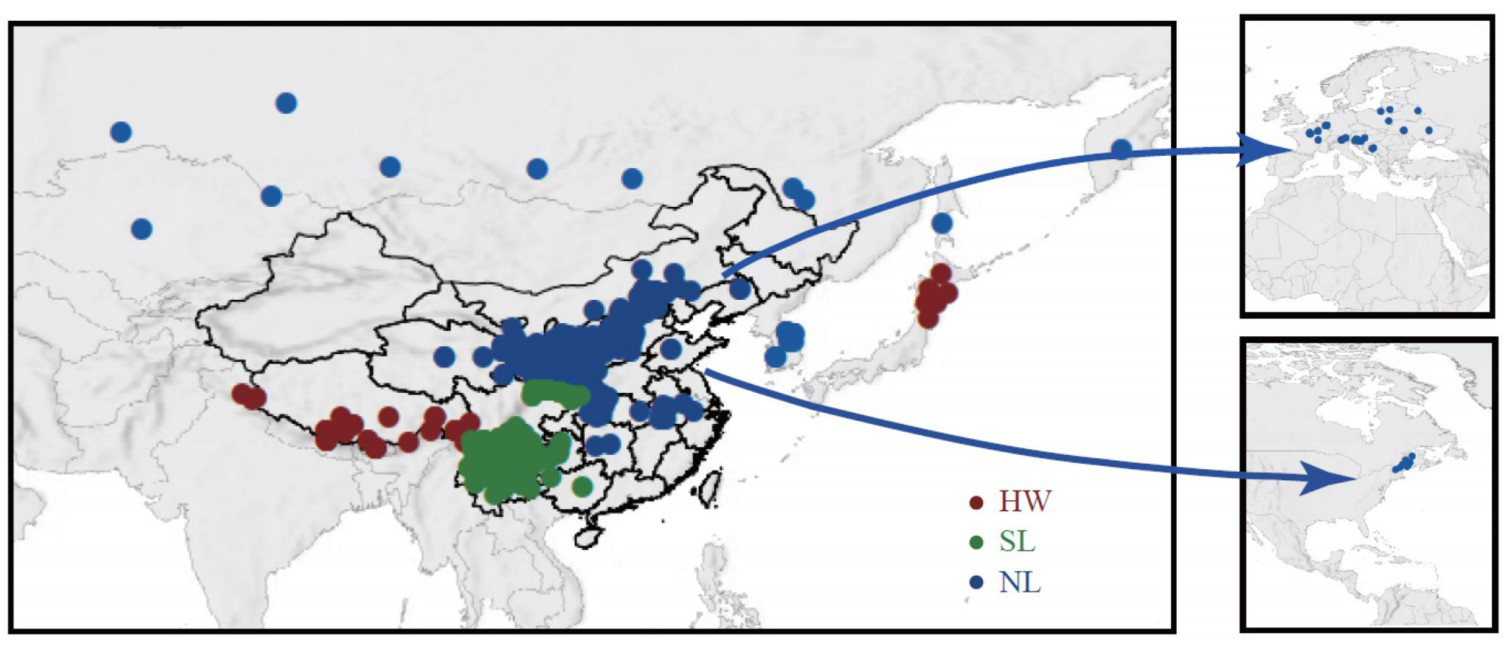

苦蕎傳播路線。中國農科院供圖

隨著時間的推移,蕎麥從中國傳向了全球。周美亮介紹,“具體的路徑和時間,還需要更多的證據,包括考古證據。目前的猜測中,通過絲綢之路傳播到國外,或者在北方傳到俄羅斯、朝鮮等,都有可能。苦蕎在國外的學名,叫韃靼蕎麥,韃靼是中國古代北方少數民族的稱呼,所以從北方傳出的可能性更大一點兒。”

可以了解的是,我國的甜蕎,在日本、朝鮮等地,已經非常廣泛。包括現代,我國70%的甜蕎,仍舊出口到日本、韓國等。日本的美食索巴(Soba),朝鮮冷面,都是以甜蕎為原料的。

苦蕎養生,但不必多吃

在古代的西南部分山區,苦蕎曾是當地人的主食之一。

在今天,苦蕎則是頗受歡迎的保健食品。苦蕎具有良好的保健功能,周美亮介紹,“苦蕎中含有的生物類黃酮,對保護血管、維持血壓血糖穩定等都有幫助,現在,除了少數地方仍作為主要糧食之外,絕大部分都是當做保健食品的,包括苦蕎茶、苦蕎酒,以及各種苦蕎小吃等。”

在脫貧攻堅中,西南、西北、東北等,都有地方放把苦蕎作為當地的特色產業、脫貧產業,他們種植的苦蕎,不僅賣到全國市場,還賣到全球,為當地農民創收。

不過,周美亮也表示,苦蕎雖好,但也不必多吃,“苦蕎有保健作用,對三高等特定疾病的人群也很有好處。但它本身營養的豐富程度不算高,不建議作為主食。而且,它不宜消化,書中有記載,古代印度的修行者,進行時長81天的修行,不吃其他任何東西,只吃苦蕎食品,就是因為它非常抗餓,吃一頓可以飽一天。如果減肥,那么它確實是不錯的食品,但對普通人來說,飽不一定意味著營養元素足夠,實際上,只吃苦蕎,營養是不夠的。合適的方法,是把苦蕎作為一種補充食品,比如在做饅頭的時候,加入十分之一的苦蕎粉,既有保健作用,還能讓攝入的營養元素更豐富”。

基因測序,提供更好的育種基礎

在今天,科學家們已經完成了很多作物的基因組測序。這種分子生物學技術,不僅能夠讓我們了解到深藏在作物基因中的歷史和故事,更對未來的育種,有巨大的幫助。

基因測序的完成,讓未來的育種更加便捷。中國農科院供圖

周美亮介紹,“研究人員在栽培群體中分別鑒定到與株高、千粒重、果皮顏色、黃酮類物質含量等農藝和品質性狀相關的獨立馴化區間及重要遺傳位點,從而在基因組水平上解開了苦蕎的起源、傳播和馴化的謎題。同時,我們還進行了苦蕎中槲皮素、蘆丁和山奈酚等功能成分的黃酮醇含量測定,發掘出來很多和這些黃酮醇含量有關的遺傳位點,也找到了調控槲皮素和黃酮含量的關鍵因子。這些發現,可以讓以后的育種工作更便捷,讓我們更快地培育出更好的品種”。