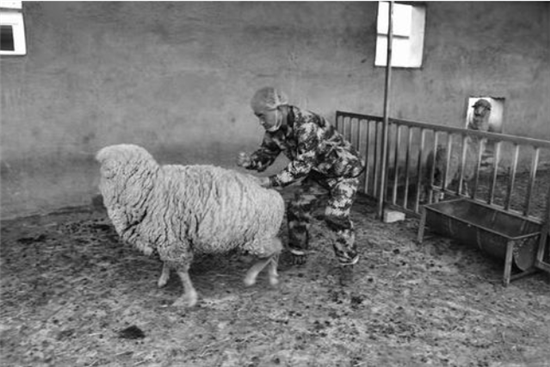

支援扶貧合作社的國家畜禽新品種“高山美利奴羊” 符金鐘 攝

派專家、供良種、送技術、做示范……不畏艱難險阻,深入高寒山區的田間地頭,中國農業科學院蘭州畜牧與獸藥研究所(以下簡稱蘭州牧藥所)扶貧工作隊為貧困地區的農民解決實際的困難。

蘭州牧藥所黨委書記孫研說,7年的真幫實扶,讓甘肅省甘南藏族自治州臨潭縣煥然一新,產業逐漸發展起來,貧困發生率大幅下降。蘭州牧藥所用科技托起了農牧民致富的希望,成功打造了科技創新支撐脫貧攻堅和鄉村振興的臨潭模式。

深入一線,開創攻堅新局面

臨潭縣地處甘肅省甘南藏族自治州高寒山區溝壑地帶,海拔2600米至3500米,山大溝深,自然條件惡劣,是國家級深度貧困縣。

2012年以來,蘭州牧藥所深入臨潭縣新城鎮,在南門河、肖家溝、紅崖、羊房4個貧困村開展脫貧攻堅和鄉村振興科技支撐工作。為了全面摸清貧困的“家底”,蘭州牧藥所扶貧辦主任、臨潭縣新城鎮肖家溝村駐村工作隊隊長陳化琦帶領工作隊員,深入貧困戶家里,認真開展調查研究。

陳化琦發現,這4個貧困村地處青藏高原東北的溝壑地帶,高寒干旱、山地多平地少,自然條件惡劣,貧困人口多,經濟來源以農作物種植和外出務工為主。他與工作隊員一致認為,這樣的情況下,改變傳統經濟模式是致富的必由之路,產業發展是脫貧的主攻方向。

陳化琦告訴《中國科學報》,扶貧工作隊根據實際情況,精準施策,不僅制定了4個幫扶村的5年產業發展規劃,還制定了675戶建檔立卡貧困戶的“一戶一策”幫扶方案,建立健全貧困戶各類檔案資料,明確幫扶措施、幫扶重點,有計劃、有步驟地開展幫扶工作。

“陳隊長”是當地農牧民對陳化琦的親切稱呼,村民們都愿意見到他,說說心里話,講講困難事。4個年頭在海拔2800米的高原風吹日曬,陳化琦的膚色與當地農牧民不分伯仲。

和其他駐村工作隊員一樣,陳化琦熱愛這項扶貧事業,他想通過自己的不懈努力讓臨潭縣取得科技示范與精準幫扶的雙豐收。

供良種授良法

脫貧攻堅不是一句口號,需要實實在在的作為。臨潭縣有四大四小產業,四大產業是牛、羊、菜和中藥,四小產業是蜂、驢、雞和藜麥,由于當地落后的種植技術,四大四小產業一直沒有發揮應有的作用。

面對四大四小產業的科技需求,2018年以來,蘭州牧藥所開展全方位立體式幫扶,分別成立中國農業科學院與臨潭縣科技支撐脫貧攻堅鄉村振興聯絡組和中國農業科學院科技支撐臨潭縣脫貧攻堅與鄉村振興專家服務團,在組織和人才上實現雙保障。

2018年4月,陳化琦帶領研究所專家服務團赴臨潭縣開展科技下鄉活動,就有農牧民反映牛羊養殖戶的犢牛、羔羊死亡率很高,各種藥物都不起作用,經濟損失巨大。“專家服務團立馬進行了現場診斷,發現病因原來是焦蟲病。”由于當地沒有治療藥物,陳化琦當即調來蘭州牧藥所研制的特效藥“蒿甲醚”分發給養殖戶。僅僅3天病情就得到了控制,村民都稱贊這些專家是“神醫”。

根據臨潭縣資源條件、畜牧產業發展現狀及關鍵技術需求等實際情況,扶貧工作隊開展肉羊新品種引進及肉羊綠色發展技術模式的集成示范推廣。

以蘭州牧藥所研究員楊博輝為首席科學家的聯合團隊歷經20栽培育的高山美利奴細毛羊,填補了世界高海拔生態區細型細毛羊育種的空白,是我國高山細毛羊培育的重大突破。扶貧工作隊在臨潭縣引進高山美利奴細毛羊種羊315只,建成良種繁育示范基地3個,示范推廣肉羊人工授精、羔羊早期斷奶及優質雜交組合利用等技術,實現肉羊良種的高效利用,提高肉羊的個體生產性能和養殖效益。

除了肉羊新品種引進,扶貧隊伍幫助當地引進牦牛新品種及高效生產關鍵技術。

大通牦牛是來自蘭州牧藥所研究員閻萍團隊的世界上人工培育的第一個牦牛新品種,其產肉量比普通家牦牛提高20%,產毛、絨量提高19%,繁殖率提高15%~20%。扶貧工作隊在臨潭縣引進大通牦牛種公牛14頭,建成兩個大通牦牛繁育示范基地,通過品種改良提高當地牦牛生產性能,推廣牦牛適時出欄、補飼育肥、疫病防控、暖棚養殖等繁育綜合配套技術,提升牦牛養殖效益。

在促進臨潭縣中蜂產業持續健康發展上,蘭州牧藥所充分利用當地養蜂條件,聯合中國農業科學院蜜蜂研究所,建成兩個中蜂健康養殖技術示范基地,示范推廣中蜂活框養殖、人工育王技術及中囊病防控等技術。

此外,蘭州牧藥所還開展紫花苜蓿、青貯玉米新品種引進選育及示范推廣,建設“中天1號”“中天2號”紫花苜蓿、青貯玉米標準化生產示范點,示范推廣紫花苜蓿、青貯玉米栽培、收獲、加工、貯藏技術,推廣面積達2000多畝。

實實在在的措施取得了實實在在的成效。孫研告訴《中國科學報》,7年來,蘭州牧藥所幫扶的4個村的貧困面全面下降,特色產業初具規模,群眾致富能力不斷增強。貧困發生率從2013年的43.29%下降至2019年末的0.69%,人均可支配收入由2160元提高到5980元。蘭州牧藥所對臨潭縣實施的科技幫扶贏得了地方政府和農牧民的一致好評。