近日,中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所面源污染團隊與中國農業大學合作系統揭示沼液處理利用技術的環境效應,并為其進一步改進優化指出了方向。

據劉宏斌研究員介紹,我國是世界畜禽養殖大國,畜禽養殖污染是我國農業面源污染的重要來源。沼氣工程具有畜禽糞污處理和綠色能源供給的雙重功效,已得到廣泛應用。然而,沼氣工程的副產物——沼液因其產生量大、氨氮和有機物濃度高等特點,直接排放污染環境,運輸、處理和利用成本高。以往研究多側重于沼液處理效率及肥料效應研究,而忽略了其環境影響。

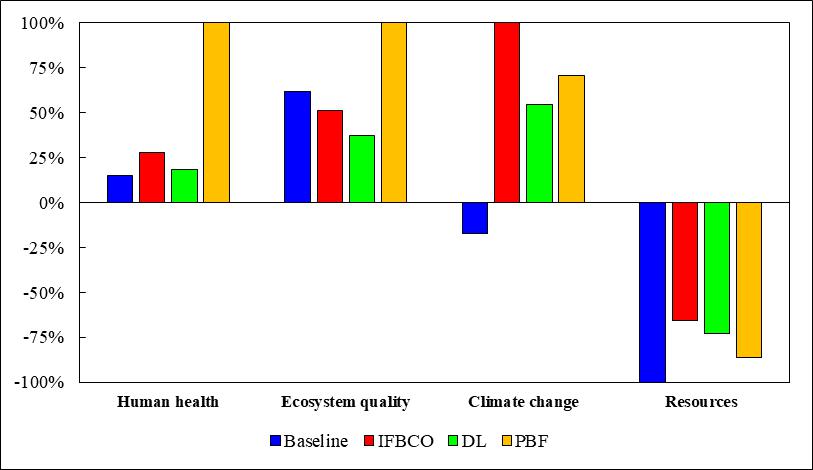

不同沼液處理技術對人類健康、生態系統質量、氣候變化以及資源消耗的影響評估。中國農科院供圖

該團隊與合作伙伴基于全生命周期評價、水足跡和敏感性分析方法研究發現,沼液的貯存、處理、運輸與利用是沼氣工程對人類健康、生態系統質量和氣候變化影響的主要環節,沼液貯存過程中的氨排放以及利用過程中的輸送距離是沼液環境效應的主要影響因子。

在密封貯存、縮短運距和控制用量的情況下,沼液直接利用的環境影響較小,是沼液處理利用的首選方案。相比之下,沼液絮凝-接觸氧化耦合微藻處理技術、沼液稀釋養殖微藻技術、氨氣提與鳥糞石結晶等沼液處理利用技術雖然產品附加值高,但存在處理工序多、成本高、環境影響大等缺點,今后應在關鍵技術尤其是綠色絮凝劑研發、過程優化與節本降耗等方面進行重點突破。

該研究成果在線發表于《世界環境》。