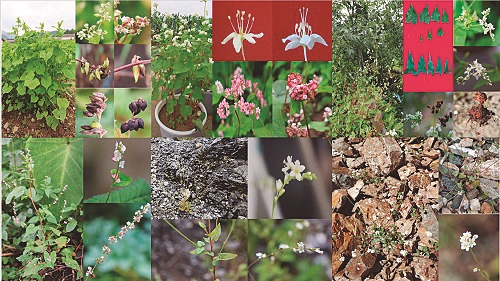

我國豐富的蕎麥種質資源。中國農科院供圖

“一月開花,兩月結果,三月收獲”的苦蕎,長期以來是我國西南彝區、邊疆藏區和高海拔冷涼山區的主要糧食。如今,它作為重要的藥食同源和健康養生作物,受到更多人的青睞。

1月12日,《基因組生物學》在線發表了中外科學家聯合構建的苦蕎基因組變異圖譜。他們從分子水平上明確了我國西南地區作為全世界苦蕎多樣性中心和栽培起源馴化中心的獨特地位。這為研究苦蕎馴化和性狀改良奠定了重要理論基礎。

中國苦蕎資源世界第一

苦蕎屬于蓼科蕎麥屬,是一種起源于我國、廣泛栽培于北半球的健康養生作物。

它生長快、生育期短、適應性強,能耐瘠薄土地。由于苦蕎富含蘆丁、槲皮素、大黃素、蕎麥糖醇等眾多生物活性物質,含有較高的可溶性膳食纖維、維生素和礦物質元素,因此能緩解多種人體亞健康癥狀。

“蕎麥可以與其他主要糧食作物互補,是重要的藥食同源作物。”論文通訊作者、中國農業科學院作物科學研究所(以下簡稱作科所)研究員周美亮介紹,近年來,隨著健康中國戰略的實施和國民生活水平的不斷提高,蕎麥及其制品因其具有獨特的營養價值和醫療保健功能而深受消費者青睞,在助力鄉村振興、鞏固脫貧攻堅成果和滿足人民對營養健康新需求中發揮越來越大的作用。

蕎麥不僅是營養豐富均衡的健康作物,而且可以作為改善土壤肥力的輪作作物,對生產有機小麥和土豆具有重要促進作用。

中國西南部地區憑借其復雜的地理環境和多樣的氣候類型孕育了尤為豐富的蕎麥種質資源,是公認的世界蕎麥起源中心和多樣性中心。

周美亮告訴《中國科學報》,我國擁有蕎麥屬的全部21個種,含1個變種和2個亞種。自20世紀80年代以來,全國收集了約3000余份蕎麥種質資源,其中苦蕎資源1200余份,居世界第一。

中國栽培蕎麥的歷史非常久遠,至今已有4000余年。據記載,唐朝初期(公元6世紀),中國苦蕎栽培應用就已有較大規模。我國的古農書、古醫書、古詩詞和歷代史書都有關于蕎麥形態、特性、栽培和利用方面的描述和記載。這些栽培蕎麥經過自然演變、人工培育和傳播后,已走出中國,在世界范圍內廣泛分布,形成了多種多樣的現代品種。

如今,中國作為全球最大的苦蕎生產國和消費國,蕎麥栽培面積接近100萬公頃,年產量超過120萬噸,栽培面積和產量僅次于俄羅斯,位居世界第二。然而,“目前關于苦蕎的遺傳基礎和馴化過程并不清楚,重要性狀和品質形成機理研究缺乏,嚴重制約其性狀改良和遺傳育種。”周美亮說。

明確苦蕎栽培獨特地位

為解開苦蕎的起源、傳播和馴化之謎,周美亮帶領蕎麥研究團隊開始種質資源采集工作。他們連續多年從我國西南地區搜集野生和農家蕎麥資源上千份,在不同生態區和耕作制度條件下篩選優異蕎麥種質資源,對優異品質性狀形成的遺傳機制進行解析并挖掘其應用價值。

同時,歐盟“地平線2020”生態育種計劃啟動了蕎麥項目,并作為該計劃的核心研究內容。該計劃由斯洛文尼亞和捷克共同發起,聯合中國、美國、英國等12個國家組織實施。作科所團隊作為中方代表參與該計劃,并牽頭實施蕎麥項目。

該團隊聯合國內外10余家科研單位,對來自14個國家的涵蓋野生種、農家種不同層次的510份苦蕎核心資源進行全基因組重測序,挖掘到超過109萬個單核苷酸多態性,全面系統地構建了苦蕎基因組變異圖譜,解析了苦蕎種質資源的遺傳多樣性和群體結構。

論文共同第一作者、作科所副研究員張凱旋告訴《中國科學報》,通過生物學分析,他們將510個種質分為一個野生群體和兩個栽培群體。他們從分子水平證明了苦蕎起源于泛喜馬拉雅地區,然后傳播到中國的南方和北方,形成中國南北栽培苦蕎的兩個獨立分支,再由中國北方傳播到韓國、中亞、俄羅斯、歐洲以及北美地區,由此明確了我國西南地區作為全世界苦蕎多樣性中心和栽培苦蕎起源馴化中心的獨特地位。

研究人員在兩個栽培群體中分別鑒定到與株高、千粒重、果皮顏色、黃酮類物質含量等農藝和品質性狀相關的獨立馴化區間及重要遺傳位點,從而在基因組水平上解開了苦蕎起源、傳播和馴化的謎題。

藥食兩用的抗逆作物

論文共同第一作者、作科所博士后何銘介紹,作為全世界公認的健康主食,苦蕎擁有較高的直鏈淀粉比例,有助降低人體餐后血糖升高速度;其豐富的不飽和脂肪酸有助抑制血液膽固醇含量和動脈血栓形成,從而保護人體的心血管健康;其含有較多的黃酮類物質,可有效維持毛細血管抵抗力;豐富的蕎麥糖醇能調節胰島素活性,起到降血糖的作用。

苦蕎作為一類重要的藥食兩用無麩質假谷作物,是全球農業的重要組成部分。其對環境的適應力強、生育期短,可作為高海拔冷涼地區的主要糧食作物、大宗糧食作物之間的填閑作物、邊疆旱區的抗逆作物和荒年災年的救災作物。

該研究通過對苦蕎資源進行槲皮素、蘆丁和山奈酚等功能成分的黃酮醇含量測定,發掘出一批與三種黃酮醇含量顯著相關的遺傳位點。進一步研究發現,FtUFGT3基因與山奈酚含量顯著相關,該基因通過編碼一個葡萄糖基轉移酶,調控苦蕎中的山奈酚含量。

此外,研究人員還發現了調控槲皮素和黃酮含量的關鍵因子。

“這些關鍵位點和基因的發現及其調控苦蕎黃酮含量分子機理的闡明將極大地推動蕎麥的品質改良,加快蕎麥的遺傳育種進程。”周美亮說。

相關論文信息:https://doi.org/10.1186/s13059-020-02217-7