5月9日,中國農業科學院中原研究中心、作物科學研究所與棉花研究所聯合主辦高產優質強筋小麥新品種中麥578高質高效大面積單產提升綜合技術展示現場觀摩暨產業化對接會。

豐收在望的示范區中麥578。中國農科院中原中心供圖

高產優質強筋小麥品種中麥578是種糧大戶的首選。在河南省駐馬店市平輿縣舉行的田間觀摩現場會上,中麥578現場展示示范區連片5000畝,示范面積15萬畝。在前茬玉米秸稈還田、測土配方施肥、病蟲草害綜合防控(種子包衣、返青期藥劑防控紋枯和莖基腐病、揚花期一噴三防)、全程機械化(適期晚播、病蟲草防控、收獲)技術的綜合應用下,展示示范區的中麥578平均畝穗數47.6萬、穗粒數達到36.3粒。按黃淮南片審定公告千粒重50.1克計算,理論畝產將達735.8千克,豐收在望。

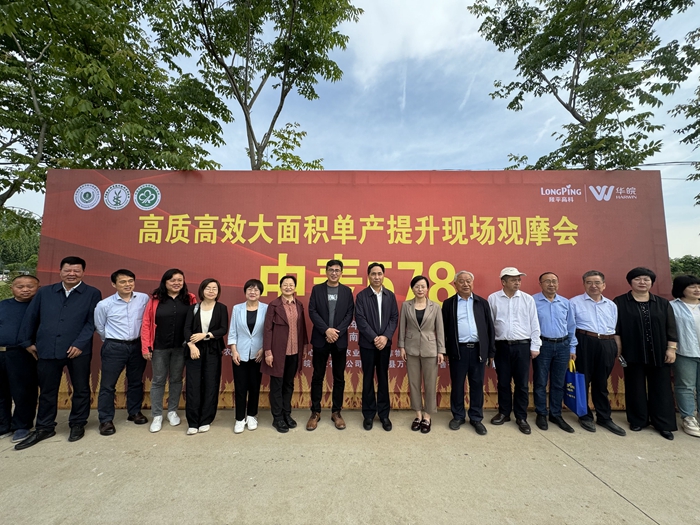

現場觀摩會。中國農科院中原中心供圖

中原研究中心入駐團隊教授郭天財說,隨著小麥規模化種植和產業化程度的進一步發展,生產上急需一批高產穩產優質、綜合抗病抗逆性好的小麥品種,以及與之相配套的良田良法良機良制,以幫助主糧規模種植主體實現大面積單產和品質提升,保障效益。

針對中麥578高產穩產、優質強筋、綜合抗病抗逆能力強的特性,他們提出土傳病害莖基腐病防治方案中“防大于治”的理念;采用了對中麥578配套的病蟲草害植保方案,提出了高質高效大面積提升單產水平的建議。

該方案針對小麥—玉米輪作、秸稈還田等因素引發的土傳病害較重問題,通過建立核心示范區,選用酷拉斯等進行種子包衣,并于返青期采用噻弗酰胺復配吡唑醚菌酯、唑醚·氟環唑,防治紋枯病、莖基腐病。

在此基礎上,該團隊選擇科技意識較強、并有種植經驗的大戶開展技術培訓、現場觀摩和宣傳。這樣做是為了推動品種、栽培管理技術、藥劑防控新產品等新成果的應用,輻射帶動周邊農戶,推進良田、良種、良法、良機、良制融合,提高主糧作物生產過程中科技成果的轉化率、貢獻率和關鍵技術到位率、覆蓋面,實現主糧作物的高質高效生產,提升大面積單產和品質水平。

與會專家還提出播前播后鎮壓等輕簡化栽培技術的運用,將有助于進一步保障和提高中麥578的產量水平。