今天是2023年9月20日

農歷八月初六

距離“中國農民豐收節(jié)”還有3天

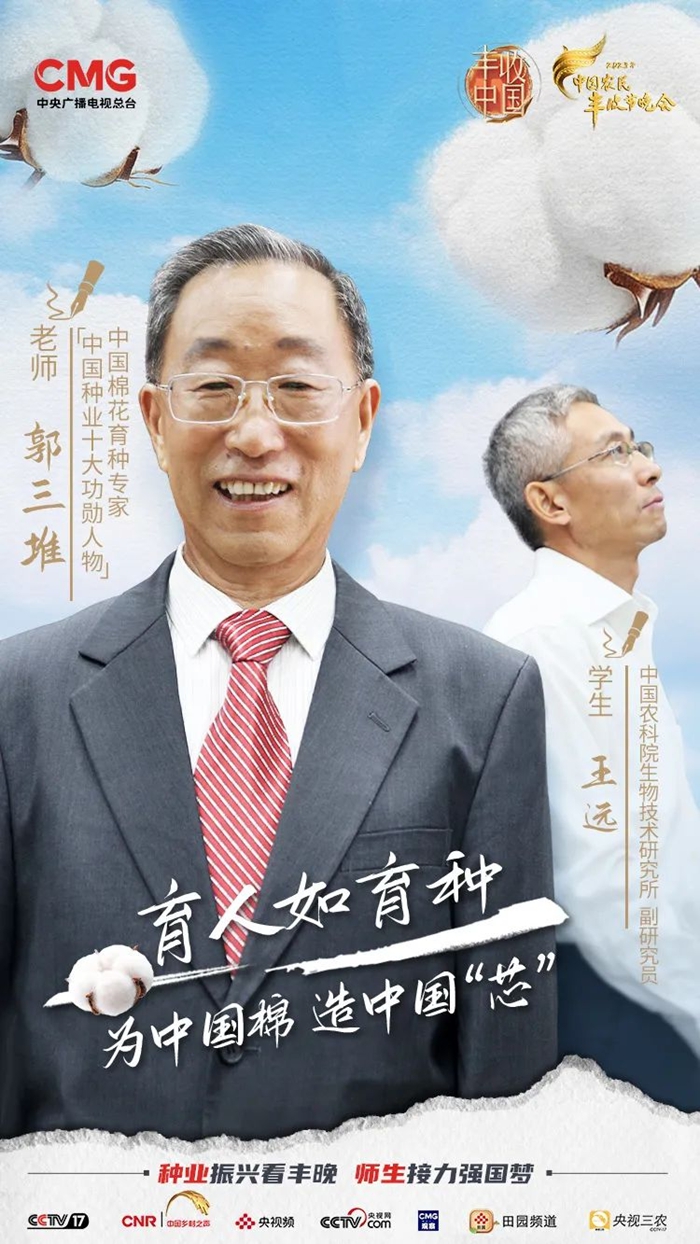

郭三堆接受“豐晚我來啦”探班采訪

種業(yè)功勛,破譯棉花基因密碼

“棉花全身都是寶,能做衣服、床單、棉籽油、飼料,還有藥用價值,也是精細化工原料和國家戰(zhàn)略物資。”我國棉花從無到有、由少到多,從“靠天吃飯”到實現(xiàn)抗蟲棉全面國產(chǎn)化,如今已經(jīng)掌握了完整的紡織產(chǎn)業(yè)鏈。這一路走來,中國棉花種業(yè)到底發(fā)生了怎樣的巨變?

郭三堆是其中一位重要的見證者、親歷者和實踐者。

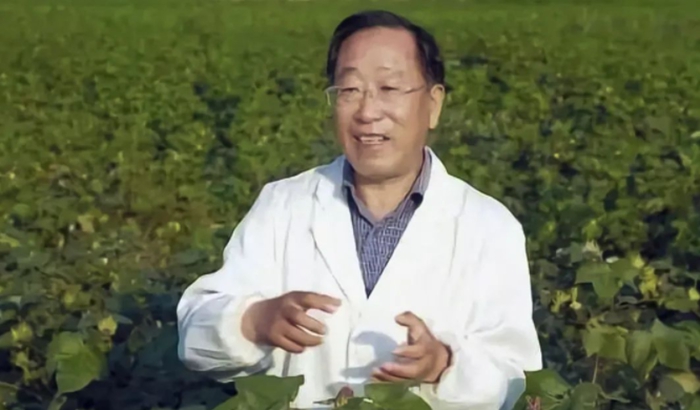

資料圖/郭三堆在試驗田

20世紀90年代初,棉鈴蟲災害連年暴發(fā),大量棉農和紡織行業(yè)都受到巨大影響。當時美國已有抗蟲棉技術,但想引進就要接受諸多苛刻條件。1992年,國家將轉基因抗蟲棉項目列入“863”計劃重大攻關項目,其中郭三堆帶領的抗蟲基因研制團隊,經(jīng)過近兩年不懈努力,終于取得技術重大突破。1994年,單價抗蟲棉研制成功,使中國成為全球第二個擁有抗蟲棉自主知識產(chǎn)權的國家,保護了棉農和產(chǎn)業(yè)鏈的利益,更為我國棉花安全提供了有力保障。

從“抗蟲棉”解決棉花蟲害問題,到“三系雜交棉”解決產(chǎn)量和制種問題,再到如今的“抗除草劑棉”解決草害問題……30多年來,郭三堆說自己只做了一件事:種棉花。

資料圖/郭三堆在試驗田

談農科教育:把論文寫在大地上

73歲的郭三堆,每天早上起床后的第一件事,就是下地。

早上去看試驗田里的棉花,晚飯后還要去看,出差回來首先還是往地里跑。除了埋頭于中國棉花抗蟲基因工程育種研究,郭三堆始終念念不忘的還有人才培育,“我們的任務除了傳授知識,還要更重視讓學生能夠和農業(yè)上的問題結合起來。”

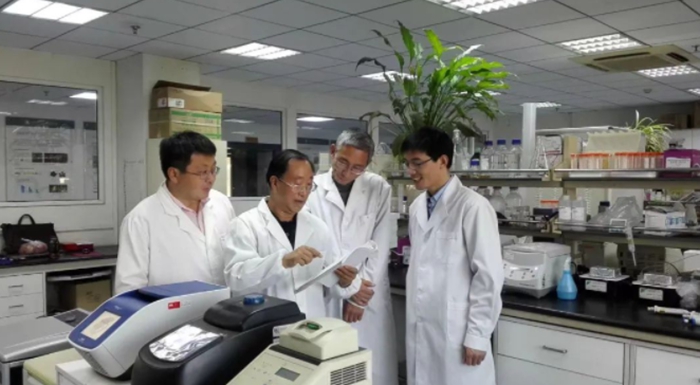

資料圖/郭三堆與學生們

郭三堆22歲離開家鄉(xiāng),進入北京大學生物系學習,總結了自己幾十年的學習科研經(jīng)驗,他覺得最重要的是要走到田間地頭去發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。

郭三堆接受“豐晚我來啦”探班采訪

在豐晚幕后采訪中,郭三堆多次提到農科教育和人才培養(yǎng)。“農科教育不僅要能念好書,還要在地里頭把科學工作做好”,他說,搞農業(yè)的“離開了土地是不行的,雖然下地很累,但也能看到我們的成果。學、用、成果要能結合起來,而不是光寫一篇文章。要把論文寫在大地上,這是我們搞農業(yè)科學必須要遵守的原則。”

郭三堆一直堅信,只有棉田里才能培養(yǎng)出真正熱愛農業(yè)、熱愛棉花育種事業(yè)的學生;只有讓土地里長出優(yōu)質棉花,才是實實在在的科研成果。

郭三堆在試驗田

學生眼中的“大科學家”

郭三堆學生王遠接受采訪

棉花開花(王遠提供)

百花叢中,最漂亮的是棉花

“這花里頭啊,我認為棉花是最漂亮的。特別是我們用新技術培育出的抗蟲棉花,不僅減少蟲害,還可以減少農藥使用,保護環(huán)境。”說到豐收節(jié),郭三堆開心地說。王遠第一個想到也是雪白的棉花,“棉花豐收了,我們就能穿到更好更暖的衣服。”

棉花豐收了(王遠提供)

退休后的郭三堆,依然每天活躍在試驗田里,奔走于各棉花主產(chǎn)區(qū)調研。下飛機接受采訪,當晚參加總臺《中國農民豐收節(jié)晚會》錄制,第二天一早就馬不停蹄趕往新疆進行棉田考察工作。

“今年的產(chǎn)量應該是非常好的!”說到棉花豐收,郭三堆又笑了起來。