煙粉虱,一種看起來并不起眼的小昆蟲,竟然被聯合國糧農組織認定為世界第二大害蟲,也是迄今為止唯一被稱為“超級害蟲”的農業害蟲。

它不僅通過刺吸寄主植物韌皮部汁液對其造成直接傷害,還能分泌蜜露誘發煤污病等植物真菌病害,傳播300余種植物病毒,超過600余種植物都是它的盤中餐。煙粉虱適應性極強,很容易暴發成災。2009年,僅煙粉虱傳播的番茄黃化曲葉病就給我國番茄產業造成了100多億元的損失。

小小昆蟲為何“為害”本領如此巨大?它們如何練就強大生存技能?近日,我國科學家主導的科研團隊破解了其中密碼。過程之精彩和意外,堪稱一部偵探片。

煙粉虱

偷盜“解藥”,動植物界上演“以子之矛攻子之盾”

中國農業科學院蔬菜花卉研究所研究員張友軍介紹,在大自然奇妙的進化過程中,植物能夠產生一些有毒的物質來保護自己,減少昆蟲侵害,如酚糖就是常見的植物防御化合物,主要由酚和糖苷組成,能抑制昆蟲生長發育。通俗理解,酚糖就是植物用來攻擊昆蟲保護自身的“盾”。

酚糖有毒,為了確保植物自身不被酚糖“毒”倒,植物給自己準備了“解藥”,也可以理解為“矛”——酚糖丙二酰基轉移酶(PMaT),由它催化的酚糖丙二酰基化反應在植物的生命過程中發揮重要的“解毒”作用。

那么,問題來了,植物用來攻擊昆蟲的酚糖為何對煙粉虱奈何不得?煙粉虱為何有如此強的適應性?

“植物的‘矛’被煙粉虱偷來,反而變成了攻擊植物的‘盾’。”張友軍給出了答案。

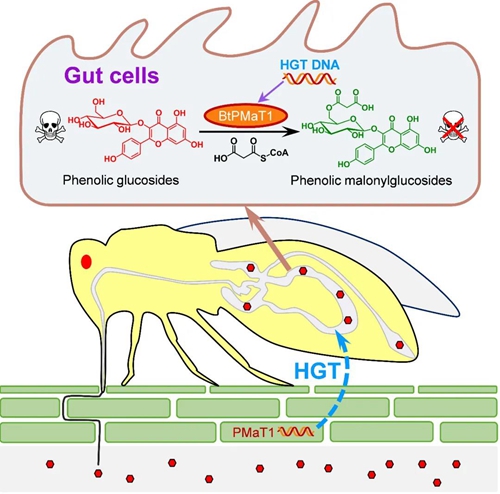

原來如此!煙粉虱利用植物的矛(BtPMaT1基因)攻擊植物的盾(酚糖),“以子之矛,攻子之盾”,從而獲得廣泛寄主適應性。

這一令人大呼神奇的現象由中國農業科學院蔬菜花卉研究所張友軍團隊發現,研究成果于3月25日由《細胞》在線發表。這將為新一代靶標基因導向的煙粉虱田間精準綠色防控技術的研發提供全新思路。

首次認證 植物和動物間存在功能基因轉移

揭開奧秘的過程有點意外,也讓團隊成員直呼神奇。

張友軍告訴記者,團隊從2001年起開始探索煙粉虱寄主適應性機制。本次研究中,研究人員在番茄葉片上發現了防御毒素酚糖。由于過量的酚糖對番茄本身生長不利,番茄便利用一種PMaT基因來代謝酚糖。

令人驚訝的地方在于,在對煙粉虱的研究中,研究人員利用生物信息學和分子生物學方法,發現在煙粉虱基因組內也存在一個基因BtPMaT1,且該基因在成蟲的腸道中呈特異性表達。毒力測定和試驗顯示,BtPMaT1基因對番茄分泌的酚糖具有解毒功能,且該基因僅來自植物或少數真菌。

煙粉虱通過水平基因轉移事件從植物獲得PMaT1解毒基因

這就意味著,原本只存在于植物或少數真菌身上的基因,如今轉移到了昆蟲的身體里,且這個基因不但一代代遺傳了下來,而且能發揮重要作用——用來攻破植物保護自己的“盾”。

這一過程被稱之為水平基因轉移,相對于垂直基因轉移(親代傳遞給予代),它打破了親緣關系的界限,使基因流動的可能變得更為復雜。

張友軍告訴記者,這也是現代生物學誕生100多年來,首次研究證實植物和動物之間存在功能性基因水平轉移現象。研究人員推測,本次基因的水平轉移可能是因煙粉虱感染含有植物基因的病毒而發生的,轉移時間在3.5千萬~8.6千萬年前,具體過程有待進一步研究。

20年磨一劍 害蟲精準防控有了新思路

這一研究成果是我國農業害蟲研究領域在《細胞》雜志的首篇論文,并被選為《細胞》的封面文章,將于2021年4月1日正式出版。

張友軍(右一)和團隊成員在觀察番茄上煙粉虱的實驗情況

重大發現的背后是研究團隊20年的堅守。20年間,不少團隊成員從碩士、博士做起,到今天,很多已經成為國內相關科研院所的教授、副教授。張友軍感嘆,這一成果既是團隊長期的積累所獲,也是基因技術發展和時代發展給予的機遇。

張友軍介紹,這一發現揭示了昆蟲如何利用水平轉移基因來克服宿主的防御,為探索昆蟲適應性進化規律開辟了新的視角,也為新一代靶標基因導向的煙粉虱田間精準綠色防控技術研發提供全新思路。

論文共同通訊作者、瑞士納沙泰爾大學化學生態學家和昆蟲學家Ted Turlings說:“這項研究在國際上首次提供了植物基因水平轉移至昆蟲中的功能性證據,這種能夠代謝植物防御性毒素的基因——BtPMaT1僅存在于煙粉虱中,其他昆蟲中均不存在該基因。”

《細胞》專業審稿人、德國馬克斯·普朗克化學生態學研究所研究員Roy Kirsch博士也表示,這篇文章“非常有趣”,它將引起生態學家、進化生物學家、植物化學家和害蟲防治者的極大興趣,“該研究涵蓋從植物代謝譜到昆蟲的比較基因組以及兩者之間的所有內容,從不同角度深入研究解決問題。”