古道入秋漫黍稷,遠(yuǎn)坡乘晚下牛羊。黍稷是我國最早馴化的主要作物之一。

2023年12月1日,《自然·遺傳學(xué)》(Nature Genetics)發(fā)表了中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究所刁現(xiàn)民研究團(tuán)隊的最新成果。研究構(gòu)建了黍稷(也稱糜子、黍子、大黃米)第一個高質(zhì)量泛基因組和遺傳變異圖譜,系統(tǒng)性解析了黍稷品種資源的群體結(jié)構(gòu)、起源演化歷史與基因組馴化特征。

中國科學(xué)院院士錢前認(rèn)為,該研究為證實黍稷是中國單起源的作物,并通過我國西北地區(qū)傳入中亞和歐洲,在分子水平上提供了有力證據(jù)。研究還發(fā)掘了139個黍稷重要農(nóng)藝性狀相關(guān)位點和基因,為未來黍稷分子育種和培育突破性品種提供了理論基礎(chǔ)和技術(shù)路徑。

中國工程院院士張獻(xiàn)龍認(rèn)為,該研究通過應(yīng)用高質(zhì)量泛基因組等前沿技術(shù),首次從分子水平證明了黍稷是中國起源作物,并構(gòu)建了黍稷的重要種質(zhì)及基因資源快速挖掘平臺,為進(jìn)一步提高我國作物種質(zhì)資源的有效利用提供了新的思路和方法。這將有助于保障國家糧食安全,提高我國農(nóng)業(yè)競爭力。

黍稷究竟是什么作物?“在華北平原叫黍子,在西北叫糜子,我們知道有大米、有小米,還有大黃米,大黃米就是黍稷。實際上它是禾本科、黍亞科、黍族,也是黍?qū)俚囊环N作物,和谷子親緣關(guān)系特別近。”刁現(xiàn)民告訴科技日報記者。

隨著水稻、小麥和玉米等主糧作物的興起,黍稷逐漸成為非主要農(nóng)作物,主要種植于亞洲和歐洲的半干旱地區(qū)。

近年來,隨著氣候環(huán)境的變化和農(nóng)業(yè)可持續(xù)性與糧食安全的關(guān)注,黍稷因其生長周期短、根系營養(yǎng)吸收能力強(qiáng)、需水量少、適應(yīng)鹽堿脅迫環(huán)境等特點而受到廣泛關(guān)注。

“黍子是一個抗逆的先鋒作物,也是穩(wěn)產(chǎn)保收作物,災(zāi)后補(bǔ)救作物。這個作物只要你種下了,只要出苗就有收成。在沒有遇到干旱的時候,它會一直在靜待,一有水,馬上就會長得很快。”刁現(xiàn)民解釋說,“這和黍稷所具有的獨特的抗逆基因有關(guān),在大多數(shù)的禾本科作物中黍稷抗逆基因的數(shù)量是最多的,抗逆性是最好的,水利用效率也是最高的。如果到西北走一走,會發(fā)現(xiàn),西北黃土高原上的百姓,每年都要種上2、3畝,為什么?因為它能保證有收成,保證今年不挨餓,是個穩(wěn)產(chǎn)作物。當(dāng)然黍稷營養(yǎng)也很豐富,各類蛋白質(zhì)、脂肪在禾本科作物中也是非常突出的。”

然而,目前仍缺乏對黍稷品種資源群體遺傳結(jié)構(gòu)、基因組變異、馴化和育種相關(guān)功能基因等系統(tǒng)性基礎(chǔ)研究,制約了黍稷育種和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

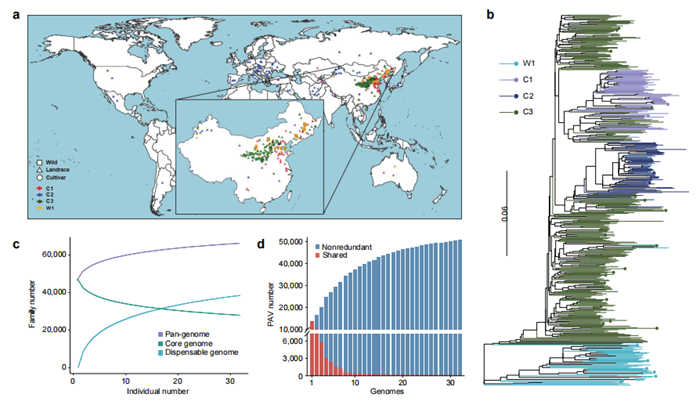

研究團(tuán)隊在對全球來源的516份黍稷核心種質(zhì)資源群體結(jié)構(gòu)進(jìn)行解析的基礎(chǔ)上,從頭組裝了32份高質(zhì)量基因組,系統(tǒng)解析了黍稷馴化和改良過程中的基因組變異,并構(gòu)建了首個黍稷泛基因組和迄今最為全面的高質(zhì)量基因組變異圖譜。通過基因組變異特征及群體遺傳結(jié)構(gòu)分析,明確了黍稷是中國單一起源的作物并闡明了其傳播途徑。

黍稷大規(guī)模種質(zhì)及基因資源挖掘利用。中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究所供圖

“團(tuán)隊連續(xù)兩年,在14個環(huán)境下對該516份核心種質(zhì)的43個重要農(nóng)藝性狀進(jìn)行精準(zhǔn)鑒定,形成了包含903套數(shù)據(jù)的大規(guī)模表型數(shù)據(jù)庫。將基因組變異和表型數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián),發(fā)掘出139個與黍稷表型顯著關(guān)聯(lián)的重要性狀相關(guān)位點和524個黍稷馴化育種的選擇信號。研究同時對多個環(huán)境和性狀進(jìn)行了表型組分析,批量發(fā)掘了控制重要性狀的控制位點和基因,形成了一個黍稷分子育種的平臺。”刁現(xiàn)民說。

《自然·遺傳學(xué)(Nature Genetics)》國外審稿人認(rèn)為:“論文意義重大,可能會為黍稷這種未得到充分利用的作物帶來重要進(jìn)展,也可以使我們在更廣泛的背景下理解禾本科植物的馴化。”

中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究所研究員刁現(xiàn)民、中國科學(xué)院動物研究所研究員陳金鋒和中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究所副研究員湯沙為該論文共同通訊作者。