[中國科學報]科學家破譯蘋果蠹蛾適應性和抗藥性分子機制

9月17日,《自然—通訊》在線發表“IAS1000(1000 種入侵物種基因組計劃)”的首個合作成果,多國科學家聯合從基因復制和突變兩個角度,揭示了蘋果蠹蛾在全球入侵過程中的寄主適應性進化和抗藥性分子機制,為蘋果蠹蛾的綜合治理提供了新思路與新方法。

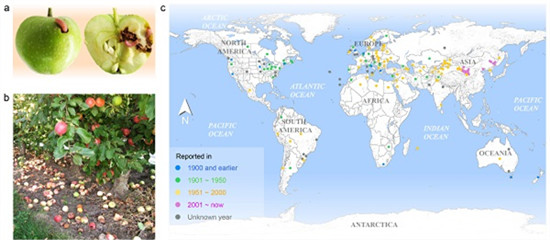

論文通訊作者,中國農科院植保所、深圳農業基因組研究所研究員萬方浩告訴《中國科學報》,蘋果蠹蛾(Cydia pomonella)是世界重大入侵害蟲,原產于歐亞大陸南部地區,以幼蟲鉆蛀到蘋果、梨等果實為害。目前已入侵六大洲70個國家,在我國年發生面積約為75萬畝,造成的經濟損失高達3億元/年。蘋果蠹蛾對非疫區威脅的壓力持續增加,潛在經濟損失將高達140億元/年。

蘋果蠹蛾蛀果危害及全球擴散分布圖

論文通訊作者、浙江大學教授李飛介紹,該研究借助二代Illumina、三代PacBio、BioNano和HiC等高通量測序技術,構建了高質量的染色體水平的蘋果蠹蛾基因組,分析了其化學感受和抗藥性基因家族的進化,并利用全基因組關聯分析鑒定了與化學農藥抗性相關基因的突變。

分析發現,蘋果蠹蛾氣味受體ORs基因家族的多個基因,在進化過程中發生了拷貝事件,包括蘋果蠹蛾寄主植物揮發物的主要化學成分梨酯的受體基因OR3,生成了OR3a和OR3b。研究表明,OR3a和OR3b均是梨酯和性信息素的受體基因,功能上具有互補和協同增效作用,揭示了蘋果蠹蛾在全球擴張過程中的寄主適應性進化機制。

通過對抗藥性相關基因家族的進化分析發現,蘋果蠹蛾基因組中大量的P450基因可能增強其解毒代謝能力。研究人員通過干擾CYP6B2基因,導致蘋果蠹蛾四齡幼蟲對兩種化學農藥的敏感性降低,死亡率顯著高于對照,而對吡蟲啉的敏感性無顯著變化,從而揭示了蘋果蠹蛾CYP6B2基因參與了甲基谷硫磷和溴氰菊酯類農藥的抗性機制。

中國農科院深圳農業基因組研究所2018年牽頭發起了“IAS1000”,首批啟動了25個重要入侵動物/雜草、農業害蟲與資源動物的基因組測序工作。

萬方浩認為,該論文的發表標志著IAS1000計劃首戰告捷。在國內外多家單位的共同努力下,目前薇甘菊、紫莖澤蘭、非洲大蝸牛、蘋果綿蚜、甜菜夜蛾的測序與分析工作已經完成,椰心葉甲、稻水象甲、番茄潛葉蛾等的基因組測序正在進行。

相關論文信息:https://doi.org/10.1038/s41467-019-12175-9

- [工人日報]我國科學家破譯油菜害蟲西北斑芫菁染色體水平基因組2025-04-25

- [新京報]177.65公斤 新品種刷新我國三熟制模式下油菜單產紀錄2025-04-25

- 奶牛瘤胃微生物優勢脲酶結構與綠色脲酶抑制劑2025-04-25

- 蛋白乙酰化修飾調控大口黑鱸肝臟炎癥和纖維化進程2025-04-25

- 陸地棉與海島棉葉片細胞類型的保守與分歧2025-04-25

- 能調控水稻粒重的新基因“鯤鵬”2025-04-25

- 楊振海走進樹人講堂 為研究生作專題講座2025-04-25

- 納米尺度“破譯”鎘與吸附材料間的相互作用2025-04-25

- 核酸標準物質新進展2025-04-25

- 抗病毒基因的敲除可提高植物病毒載體介導的蛋白表達2025-04-25