茶起源于中國,盛行于世界。今年5月21日,是聯合國確定的首個“國際茶日”,是我國首次成功推動設立的農業領域國際性節日,國家主席習近平向“國際茶日”系列活動致信表示熱烈祝賀。

今年4月21日,習近平總書記在陜西平利縣察看茶園種植情況,與現場茶農親切交流時說:“因茶致富,因茶興業,能夠在這里脫貧奔小康,做好這些事情,把茶葉這個產業做好。”

“目前,我國中西部地區茶園種植面積占全國茶園面積的50%左右,貧困地區茶農家庭收入的70%以上來自茶葉。”中國農業科學院茶葉研究所所長、黨委書記姜仁華在接受記者采訪時稱,由此可見,茶產業是重要的富民產業,在助力國家鄉村振興和脫貧攻堅過程中,扮演著重要角色。 破解茶葉“密碼”,生產轉向高質量

這幾天,全國政協委員、安徽農業大學校長夏濤準備好了全國“兩會”的相關材料。

身為一名資深的“茶博士”的他,告訴科技日報記者,“茶產業振興,要從基礎研究做起,進而推動技術創新和產業變革。”

夏濤領銜的安徽農業大學茶學學科團隊,完成了破解中國種茶樹全基因組信息等重大研究成果。“由于茶葉的品質、香味、口感取決于茶樹基因組信息及其表達,這將極大促進茶葉風味調控、分子育種、種質資源保護利用、健康功能研究。”團隊成員韋朝領介紹。

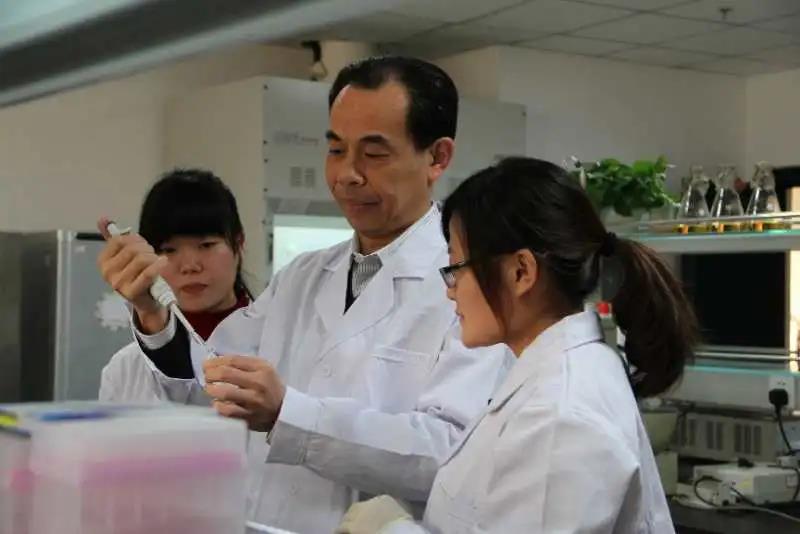

夏濤(中)在指導學生做實驗

茶葉的秘密被逐漸揭開,推動生產高質量茶葉也就順理成章。為此,安徽農業大學茶學學科團隊研建了國內外首條炒青綠茶清潔化生產線,改寫了我國傳統名茶只能依靠手工配合單機加工的歷史,現已在全國20個省市推廣200多條產線。

“安徽六安特產黃大茶的故事就是一個‘奇談’,它原來因為原料粗老、加工粗放、包裝簡陋,一直上不了臺面。”夏濤介紹,2016年研究團隊發現,黃大茶降血糖、降血脂和減肥等功效尤其顯著,系列基礎研究成果為開發以健康為導向的功能性茶葉產品提供了科學依據。如今,六安黃大茶年產量近5000噸,占全國黃茶市場一半,成為當地主要的脫貧產業。 扎根貧困地區,茗門新秀初長成

“這里是貴州省沿河縣西北部,山上剛下了點雨,地里的茶苗‘精神’多了……”5月20日,在杭州西湖,中國農科院茶葉研究所內舉辦了一場視頻連線,畫面中該研究所肖強研究員就扶貧茶苗“白葉一號”的最新長勢等做了介紹。

2018年4月,浙江湖州黃杜村20名黨員聯名給習近平總書記寫信,匯報了該村種植白茶致富的情況,提出愿意捐獻1500萬株白茶苗幫助貧困地區脫貧。5月20日,總書記就此做出重要批示,勉勵大家將這件事做實做好做出成效,帶動更多人為脫貧攻堅貢獻力量。

中國農科院茶葉研究所肖強研究員通過視頻連線,介紹“白葉一號”在貴州省沿江縣的種植情況。

“我們對接跟進黃杜村白茶扶貧苗的技術支撐工作,并確定貴州省普安縣和沿河縣、四川省青川縣、湖南省古丈縣作為白茶扶貧苗的受捐地。”肖強說,目前這些地方的茶苗成活率可以達到90%以上,待三年后春暖花開,將為34個貧困村帶去第一波紅利。

“近年來,我們推廣了茶樹新品種10余個,茶新產品50多個,新技術100多項,促進了地方茶農增收致富。”姜仁華說,如在秦巴山區的四川廣元,示范推廣“中黃1號”和“中黃2號”特異茶樹新品種,建成了全國最大的黃化茶種植和生產基地,投產茶園畝均產值超過3萬元,累計新增收入超過3億元,茶農年均收入超4000元,“是幫扶前的50倍。” 重視龍頭牽引,推進品牌化發展

在姜仁華看來,以茶為媒,精準扶貧,越來越注重打好”龍頭牌“。

“在滇西邊境山區的云南雙江縣,我們選擇重點幫扶勐庫茶葉有限責任公司。”姜仁華介紹,從2003年開始,研究所通過協助構建‘公司+協會+農戶+基地’管理模式,建立起了分散小茶農銜接現代農業新模式,通過16年的努力,該公司從銷售額不到300萬元的小企業變為農業產業化國家級重點龍頭企業,年產值3億余元,同時帶動周邊大批茶農脫貧致富。

孫威江教授(中)團隊正在福建茶葉產業調研

無獨有偶,作為福建省茶產業重大農技推廣項目首席專家,孫威江及其團隊根據福建省茶葉加工清潔化標準要求,在福建安溪建立示范生產線,促進轉變鐵觀音茶產業發展方式,壯大了產業規模和實力。

武夷巖茶、安溪鐵觀音、福鼎白茶、福州茉莉花茶、正山小種、坦洋工夫……得益于天獨厚的種植條件,更有科技武裝傳統農業,形成了具有福建特色的現代農業產業。

“農業生產方式已由單一的傳統生產,逐漸向產業化、規范化、品牌化發展。”福建省科技廳副廳長林巋然告訴科技日報記者,福建要把握農業生產方式轉變的時代特征,明確科技特派員跨界拓展方向,在產業鏈各環節開展創業服務。

2019年,福建茶葉全產業鏈產值超千億元,目前是我國唯一過千億的省份。