編者按:習近平文化思想明體達用、體用貫通,標志著我們黨對中國特色社會主義文化建設規律的認識達到了新高度,表明我們黨的歷史自信、文化自信達到了新高度。中國式現代化是中華民族的舊邦新命,習近平文化思想根植于中華優秀傳統文化,為強國建設、民族復興提供了堅強思想保證、強大精神力量、有利文化條件。為深入學習貫徹習近平文化思想,本報推出仲農平文章《習近平文化思想的“三農”感悟》(上中下),今天刊發上篇《舊邦新命》,敬請關注。

云南騰沖,以“胡煥庸線”終點而聞名。騰沖有座古鎮叫和順,曾是古代川、滇、緬、印南方陸上“絲綢之路”的必經之地,早在西漢時期,就曾見證過中華文明的繁華。

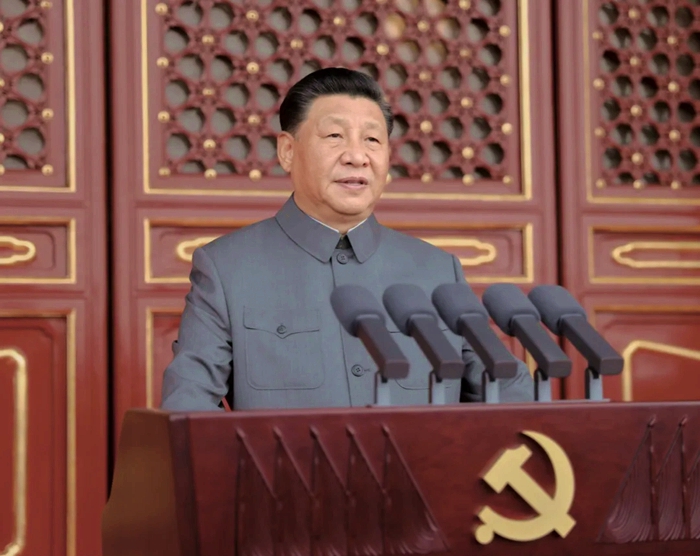

和順有一座紀念館,是為馬克思主義哲學家艾思奇而立。2020年1月19日習近平總書記在此考察時指出,他倡導的思想與時代相結合、理論與實際相結合、哲學與人民相結合的精神,要繼續發揚光大。“艾”的諧音是“愛”,“思”是馬克思的“思”,“奇”是弗拉基米爾·伊里奇·列寧的“奇”,取這樣一個筆名的艾思奇就是和順水碓村人,原名李生萱。中軸對稱布局、磚石楸木結構,泛黃的馬克思主義研究手稿與紀念館雕花格扇的中式建筑渾然一體。在這座充滿寓意的古鎮上,馬克思主義與古老中國奇妙地觸碰、糅合、交融;而在更廣闊的大地上,馬克思主義與中華傳統文化,也在創造性地“雙劍合璧”。2021年7月1日,在慶祝中國共產黨成立100周年大會上,習近平總書記提出“堅持把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合”的重大原創性理論。

2021年7月1日,慶祝中國共產黨成立100周年大會在北京天安門廣場隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話。 新華社記者 鞠鵬 攝

2023年10月,全國宣傳思想文化工作會議正式提出習近平文化思想,成為又一個標注歷史的節點。從近200年前的晚清開始,國家蒙辱、人民蒙難、文明蒙塵,國運一路滑落,民族自信一度墜入谷底;從100多年前開始,中國共產黨成立,帶領人民走出困境,強勁上揚;從12年前黨的十八大開始,我們踏上中國式現代化新道路,開啟人類文明新形態。而到了今天,習近平文化思想的提出,標志著繼物質創造比肩世界先進之后,我們在精神層面的文化引領也達到了一個新的高度;標志著我們的文明“王者歸來”,在人類多樣文明中正在創造一種融通中外、貫通古今的全新形態;標志著百余年前曾經低到最低的國民自信,在經歷了不屈的抗爭與求索后,終于,重歸她本身應有的位置。

何以中國,以何中國

——我們不斷地溯源歷史,實際是在探尋未來;我們追問“何以中國”,本質上是在思索“以何中國”“以何中國式”

1963年8月,陜西省寶雞市賈村鎮,一場暴雨過后,村民陳堆家后院坍塌的土崖掉出一件銅器,這尊高約40厘米的銅器有122個字的銘文,銘文中最神奇的是四個字:“宅茲中國”。

這就是“何尊”,一尊鑄造于周成王時期的青銅器,到目前為止,是“中國”一詞最早的歷史記載。時光雖然過去了3000年,這四個字還是那么溫情、溫暖,我們的祖先老早就把家安在這片土地上——“宅茲中國”,“我家”是中國。

寶雞青銅器博物院內展出的何尊。新華社記者 劉瀟 攝

“最新考古成果表明,我國是東方人類的故鄉,同非洲并列人類起源最早之地;北京猿人在50萬年前就發明人工用火術,為全球最早之一;早在1萬年前,我們的先人就種植粟、水稻,農業起源同西亞北非并列第一;我國在樂器、獨木舟、水利設施、天文等方面的發明發現也是全球最早或最早者之一。”習近平總書記曾這樣講述我們的歷史。

舞獅子、放鞭炮、賽龍舟、吃粽子;清明踏青祭祀,重陽登高抒懷;“驚蟄一犁土,春分地氣通”“秋分到,寒氣涼,天地平分晝夜長”——人世間有節日習俗,日月里有二十四節氣,五千年不輟的煙火人生,億萬斯民“宅茲中國”,也守護著這精神的爝火,綿綿不息,代代相傳。

剛剛過去的龍年春節,一則小女孩舞獅的新聞火遍全網。大年初一,廣東揭陽一名7歲小女孩在自家商店門前練習舞獅,一支專業舞獅隊恰好經過,自發為女孩敲起了鑼鼓。他們離開時,小女孩舞動獅子“低頭三甩”表示感謝和尊重,被網友評價為“最美的相遇、最好的傳承”。

這就是中華文化,她在每一個兒女的基因里,都烙上她的印記、她的氣質、她的模樣,讓我們無論走到天涯海角,無論是否萍水相逢,一張口,一投足,就能四目相顧、惺惺相惜。

她是共同記憶、共同向往塑造而成的共同當下,在茫茫人海中,你不孤獨;她是無數個體因同一種信念而結成的一個整體,信念不滅,整體就不散;她是這個整體尤其是上升為一個國家后,對內如何自處、對外如何自守,穿越歷史而綿延長存。

當然,文化在不同維度上有很多種解釋,但不管具體怎么解釋,從抽象層面上,文化就像是中國語境里的“氣”。這個“氣”,就是吸引人的氣韻,是凝聚一方的氣場,是運化營養的氣血,同時,她更是用之不覺的空氣。

個人如此,社會如此,國家民族亦如此。

我們正在構建的人類文明新形態,是歷史上從未有過的一種文明形態,未知的探索、開創性的偉業更需要“氣”。身處順境與逆境的路徑選擇,遭遇強者與弱者的應對方式,面對增益與損減的操作模式……可以說,“氣”決定著這種文明形態的品性、力量和走向。

歷史上,文明形態之間的比較,短期可能有很多指標,而且物質層面的指標還會更直接一些,但長期看,最終還是以文化定高下。

當然,一種文明的新形態,所需要的“氣”也必須是新的“氣”,一種從實踐中生發又能正確指導實踐、從歷史中繼承又超越了歷史的“氣”。

“我們從哪里來?我們走向何方?中國到了今天,我無時無刻不提醒自己,要有這樣一種歷史感。”2021年3月22日,正在福建考察的習近平總書記走進武夷山九曲溪畔的朱熹園,看到墻上印有朱子名言“國以民為本,社稷亦為民而立”,駐足凝視良久。他指出:“如果沒有中華五千年文明,哪里有什么中國特色?如果不是中國特色,哪有我們今天這么成功的中國特色社會主義道路?”

而早在福建工作期間,他在《擺脫貧困》中就指出:任何民族都有其區別于他民族的文化傳統。民族文化傳統是一個民族世世代代積累而成的精神財富,是一個民族發展的動力和源泉。

2021年7月1日,習近平總書記在慶祝中國共產黨成立100周年大會上,首次提出“兩個結合”的重大理論論斷。“兩個結合”,特別是“第二個結合”,不僅標志著習近平新時代中國特色社會主義思想是馬克思主義中國化、時代化的重大飛躍,也標注了其鮮明的中華文化底色、亮色和特色,是習近平文化思想中具有原創性、標識性的重大理論創新。

中華優秀傳統文化是五千年文明史留下的精華,是我們之所以成為我們,中國之所以成為中國的根源所在。可以說,理解習近平文化思想,就必須從中華優秀傳統文化中去理解;離開中華優秀傳統文化,就不可能真正理解習近平文化思想。

當然,有一點要深刻認識,習近平總書記強調的始終是“中華優秀傳統文化”。所以,我們的“結合”,是一種有揚有棄的結合;我們要的傳統文化,是其中“優秀”的傳統文化,是符合馬克思主義根本立場的傳統文化。

馬克思主義根本立場就是人民立場。

1942年5月,在延安文藝座談會上,毛澤東同志指出:“為什么人的問題,是一個根本的問題,原則的問題。”

2014年10月,在文藝工作座談會上,習近平總書記強調:“社會主義文藝,從本質上講,就是人民的文藝。”

時隔72年,共產黨人的初心和使命一以貫之,立場和本質一脈相承。

人民的文化才是“優秀”的文化,這種本質也決定了農耕文明、鄉村文明在中華優秀傳統文化中的地位。

“我國農耕文明源遠流長、博大精深,是中華優秀傳統文化的根。”“鄉村文明是中華民族文明史的主體,村莊是這種文明的載體,耕讀文明是我們的軟實力。”習近平總書記曾經極為深刻地指出。

為何是“根”?又因何能成為“主體”?

從時間上講,考古發現,江西萬年仙人洞與吊桶環遺址出土了距今1.2萬年前的人工栽培稻植硅石;內蒙古敖漢旗興隆溝遺址出土了8000年前的小米、粟、黍碳化顆粒標本。春秋時期,我國鐵制農具就在農業生產上應用,《國語·齊語》中,記載著管仲對齊桓公說的一句話:“美金以鑄劍戟,試諸狗馬;惡金以鑄鉏夷斤斸,試諸壤土。”其中的“美金”指青銅,“惡金”指鐵。《孟子·公孫丑上》引用農諺說:“雖有镃基,不如待時。”這“镃基”就是鐵制大鋤。戰國時期,我們甚至已經修建了大型水利工程“都江堰”“鄭國渠”。秦代雖然國祚短少,但還是修建了世界上第一條“高速公路”——736公里的秦直道,比聞名西方的羅馬大道還要早200多年,至今遺跡猶在。可以說,中華文明史的絕大部分時段都處于農業社會時期,與農耕文明史、鄉村文明史高度重合。

從廣泛性上看,雖然史書典籍中多留下王侯將相、文人墨客的記載,但他們秉承著耕讀騎射生活方式,與農耕文明息息相關,而社會的主體還是廣大農民,他們的行為依據、價值判斷、道德標準,一代一代地口口相傳、言傳身教,經過漫長時光的篩選、淬煉和沉淀,最后凝結成為中國的民族精神、中華的文化傳統。可以說,農耕文明生活方式,深刻地塑造著中華兒女的性情與性格,也形塑著中華民族命運共同體的集體心理與人格,成就了中華傳統文化的博大深遠、醇厚綿長。

2024年3月3日,山東省臨沂市平邑縣地方鎮農民在麥田里勞作。武紀全 攝

從本源性上看,人們的農耕生產生活方式是最深層的文化起點,是經濟政策、政治制度、文化形成的深厚背景和策源要素。例如,中國人根深蒂固的“大一統”觀念,最早也許起源于黃河泛濫多災,需要強有力中央集權協同上下游治水,調配糧食互相救濟;再如,漢代兵役制壯丁三年服一次兵役,是與當時“三年耕”才有“一年之蓄”的農業生產力水平相匹配的;又如,儒家思想里的“父為子綱,夫為妻綱”,是與以家庭為單元的小農經濟相適應的等級觀念,由此才引申出“君為臣綱”的封建統治思想。

可以說,中國幾千年文明史衍生出的各種文化、各種思想,都生發自農耕文化、浸潤于農耕文化。

文化中國,自信中國

——歷史上的大變革,多是以文化思想上的引領開始,以文化思想上的勝利而改變歷史進程的;開辟人類文明新形態,需要強大的文化思想

當今世界正在經歷著廣泛而深刻的變化,“兩個百年”同步交織、“兩個大局”相互激蕩。

縱觀中外歷史,越是變革期,越是需要舉旗幟、聚人心。對內,我們將以何種精神,將14多億人的力量匯集起來,同舟共濟、矢志不渝;對外,我們將以何種樣貌,溫和而堅定地走自己的路,回到自己應有的位置上,并為世界貢獻一種新的文明形態。這都離不開文化的引導、思想的引領。

歷史上的大變革,多是以文化思想上的引領開始,以文化思想上的勝利而改變歷史進程的。歷史上的盛世輝煌,自有先進的文化思想為之先導;而先進的文化思想,也會帶來生產力的大發展。春秋戰國時期百家爭鳴,各擅勝場,思想力與生產力的大結合,為后來強大的漢唐打下了思想文化基礎;14世紀歐洲的“文藝復興”,以古典文化復興為名,以資產階級新文化為實,預演著新興資產階級登上舞臺。

20世紀初的中國,“五四”新文化運動,高舉“德先生”“賽先生”的旗幟,為馬克思主義在中國的傳播創造了條件,也為中國共產黨的誕生準備了條件;1942年延安文藝座談會,為奪取抗日戰爭勝利乃至建立新中國吹響了文化的先聲;今天,開辟中國式現代化道路,創造人類文明新形態,我們也同樣需要一種新時代的強有力的文化思想。

“中華文明源遠流長,從未中斷,塑造了我們偉大的民族,這個民族還會偉大下去的。”應時代之召喚,習近平文化思想正當其時;得實踐之土壤,習近平文化思想水到渠成。

讓我們把時間軸線轉到近200年前。清代中晚期開始,世界力量對比的波動傳導到中國,這種波動,幾乎是我們有史以來遭遇到的最為劇烈的沖擊,時人稱之為“三千年未有之大變局”。她是生產力幾何級飛躍帶來的力量波動,是人類史上由農業到工業劃時代的文明躍遷。一方面是西方殖民主義叢林文化憑借船堅炮利而“惡”的大肆虐,一方面是資本主義國家挾工業革命成果對古老東方小農社會“力”的大碾壓。

在這個過程中,中國不但生產力落后,而且上層建筑也無法適應新的生產力要求。從表象上看,五千多年文明仿佛竟成為一種僵化的束縛、一個沉重的包袱,人們對傳統文化的切割也到了一種近乎決絕的程度。

從今天的角度來看,那更像是一種應激反應,是面對晚清政府昏庸腐敗的痛恨,是對被封建思想荼毒到麻木的人民群眾的悲哀,是對前赴后繼卻失敗再失敗的有志之士的嘆息,當然,也有看到工業文明與農業文明的巨大懸殊而產生的恐慌。

全盤否定,以大破求大立,也許是那個時候先輩們的無奈之舉。但是今天的我們回顧這段歷史,必須保持清醒的認知,當時否定的,是晚清的腐朽反動文化,是封建化貴族化了的傳統文化,而并不是中華優秀傳統文化。

“日月出矣,而爝火不息。”中華文化是打不死的,只要有中國人,中華文化之火就不會熄滅。但文化上的自信,建立在實踐自信基礎之上,重拾自信也需要有個堅韌不拔的過程。

后來我們找到了馬克思主義,建立了中國共產黨,建立了新中國,篳路藍縷開始工業化進程。隨著改革開放的推進,我國工業化極大發展、物質生活極大豐富,人們逐漸意識到,西方只是早先一步邁入工業化而已。這一步,我們現在也邁了過去。

而到了今天,經過多年的高速發展,取得了歷史性成就,發生了歷史性變革,我們已經能平視發達國家,客觀看待西方,理性認識我們在歷史中的方位、在世界分工中的地位。我們更加清醒地意識到,從農業時代邁入工業時代,并不代表工業文化就能取代農耕文化,更不意味著農耕文化落后,就該被淘汰、被拋棄。相反,隨著工業化、城鎮化的深入發展,農耕文化的價值愈發珍貴,其現代意義得以重新發現、發掘和發揮。

中華文明是世界上唯一綿延五千多年而不曾中斷的文明。她跨越了幾個人類歷史的發展階段,覆蓋了人類進入文明以來的全過程。這樣一種厚重的文明,只用她在農業時代與工業時代交接過渡期的片段去判斷她的生命力,顯然是不科學的。

一百多年前那個至暗年代,并不能說明我們的傳統文化一無是處,那只是多種因素瞬時疊加,遮蔽了我們的優勢;那個至暗年代,從五千多年文明史來衡量,最多算是歷史長河中的一次短暫深蹲,而最終,我們還是站起來了。

農耕文化是根,是中華文明跌宕起伏又綿延不絕的內核。這個內核,“鎮”得住過往的歷史,也“鎮”得住未來的場域,讓中國人始終是中國人,讓中國始終是中國。

法國思想家伏爾泰在《風俗論》中說,東方是一切藝術的搖籃,東方給了西方一切。的確,東方文明曾經在很長一段時間里都占主導地位,所以現在,我們應該、也能夠建立以中華文明為基礎的一種人類文明新形態。

黨的十八大以來,習近平總書記創造性地將文化自信納入“四個自信”,稱其為“更基礎、更廣泛、更深厚的自信”。曾經失落的驕傲,一點一點被“撿”回來。

1949年,毛澤東同志充滿激情地預言:“隨著經濟建設的高潮的到來,不可避免地將要出現一個文化建設的高潮。中國人被人認為不文明的時代已經過去了,我們將以一個具有高度文化的民族出現于世界。”如今,我們終于實現了這個愿景。

——“中國式現代化,深深植根于中華優秀傳統文化,體現科學社會主義的先進本質,借鑒吸收一切人類優秀文明成果,代表人類文明進步的發展方向,展現了不同于西方現代化模式的新圖景,是一種全新的人類文明形態。”

——“我們的人民是偉大的人民……人民是歷史的創造者,群眾是真正的英雄。人民群眾是我們力量的源泉。”“一方面要讓人民過上比較富足的生活,另一方面要提高人民的思想道德水平和科學文化水平,這才是真正意義上的脫貧致富。”

——“我們要拓寬理論視野,以海納百川的開放胸襟學習和借鑒人類社會一切優秀文明成果,在‘人類知識的總和’中汲取優秀思想文化資源來創新和發展黨的理論,形成兼容并蓄、博采眾長的理論大格局大氣象。”

——“在各國前途命運緊密相連的今天,不同文明包容共存、交流互鑒,在推動人類社會現代化進程、繁榮世界文明百花園中具有不可替代的作用。”

“為天地立心,為生民立命,為往圣繼絕學,為萬世開太平。”一千年前,宋代大儒張載提出了著名的“橫渠四句”。這是中國人的人生最高理想,是中國文化的根本目標,也是古今中國人的共同愿景,是習近平文化思想引領中國構建人類命運共同體、追求天下大同的生動注腳。

鄉土中國,城鄉中國

——習近平文化思想從大地里生發出來,也寫在他一路走來的足跡里;從歷史深處走來,也必會引領古老文明走向未來;從鄉土中國而起,也終將實現一體化城鄉中國

“民族要復興,鄉村必振興。”“強國必先強農,農強方能國強。”黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央對“三農”工作的重視達到一個新的歷史高度。

2024年3月13日,貴州省遵義市匯川區團澤鎮一處農田(無人機照片)。新華社記者 楊楹 攝

這種念茲在茲,起源于初心使命,又被現實發展邏輯所論證;是從農耕中國的世情國情農情中來的,也必會體現在治國理政方方面面。

習近平文化思想是從大地里生發出來的,與農耕文化深深纏繞,又清晰規劃著鄉村文化興盛、城鄉文化融合之道。

習近平文化思想充滿了濃濃鄉愁。早在2013年12月,習近平總書記就在中央城鎮化工作會議上提出,城鎮建設要“望得見山、看得見水、記得住鄉愁”。首次在城鄉關系中用了這樣一個富有詩意的意象,讓鄉村具備了情感上的價值,具備了獨特的吸引力。2015年1月,在云南大理古生村村民李德昌家,他高興地說:“這里環境整潔,又保持著古樸形態,這樣的庭院比西式洋房好,記得住鄉愁。”

習近平文化思想強調敬畏。2021年4月,在湘江之畔的廣西毛竹山村,駐足于一棵800多年的酸棗樹前,他看了又看:“我是對這些樹齡很長的樹,都有敬畏之心。”敬畏,在中國傳統文化里體現著克制、內斂與自省的君子之道。在2022年12月中央農村工作會議上,他又提出了新時代的“三畏”:要敬畏歷史、敬畏文化、敬畏生態,留住鄉風鄉韻鄉愁。

習近平文化思想著眼傳承力。2023年7月,蘇州古城有2500多年歷史的平江歷史文化街區,看著蘇繡代表性傳承人盧建英心靜如水地飛針走線,聽聞四代人傳承的故事,他感慨道:“中華文化的傳承力有多強,通過這個蘇繡就可以看出來。像這樣的功夫,充分體現出中國人的韌性、耐心和定力,這是中華民族精神的一部分。”

習近平文化思想注重文明風尚。在2018年全國兩會參加山東代表團審議時,他指出,培育挖掘鄉土文化人才,弘揚主旋律和社會正氣,培育文明鄉風、良好家風、淳樸民風,改善農民精神風貌,提高鄉村社會文明程度,煥發鄉村文明新氣象。2017年12月,走進江蘇省徐州市賈汪區潘安湖街道馬莊村文化禮堂,他說,實施鄉村振興戰略不能光看農民口袋里票子有多少,更要看農民精神風貌怎么樣。

習近平文化思想還落到審美情趣上。2023年10月在江西省上饒市婺源縣秋口鎮王村石門自然村,他說:“希望你們保護好自然生態,把傳統村落風貌和現代元素結合起來,堅持中華民族的審美情趣,把鄉村建設得更美麗,讓日子越過越開心、越幸福!”“曖曖遠人村,依依墟里煙。”中華民族的審美情趣自古以來就與田園風光、詩意自然分不開,這樣的中式美學滋養著我們,也將引領新的“國潮”。

習近平文化思想珍惜豐富的地域文化。談黃河文化,他說,黃河文化是中華文明的重要組成部分,是中華民族的根和魂。要推進黃河文化遺產的系統保護,守好老祖宗留給我們的寶貴遺產。談黃土文化,他說,綏德是黃土文化的重要發源地之一,非物質文化遺產資源豐富,孕育發展了優秀民間藝術,展現了陜北人民的熱情、質樸、豪邁。談大運河文化,他說,要把大運河文化遺產保護同生態環境保護提升、沿線名城名鎮保護修復、文化旅游融合發展、運河航運轉型提升統一起來,為大運河沿線區域經濟社會發展、人民生活改善創造有利條件。長江文化,潮州文化……每一種文化都是中國歷史的印記,都是他心中的瑰寶。

四川省阿壩藏族羌族自治州若爾蓋縣唐克鎮拍攝的黃河九曲第一灣落日(無人機照片)。 新華社記者 邢廣利 攝

習近平文化思想寫在他本人一路走來的足跡里,充滿了當代守護人的使命感,也充滿個人獨有的體驗、記憶與眷戀。

在梁家河,不到16歲的習近平踏上了這片黃土地。村里人搬運行李時,看到兩個不算大的箱子以為很輕,拎起來才發現“死沉死沉的”,原來那兩個箱子里都裝滿了書。知青窯洞里,至今陳列著《中國古代思想史》《史記選注》等書籍。在這里,他讀著書,感受著黃土高原上的溫厚與質樸。

在正定,他主導修復隆興寺,保護元代書法家趙孟頫撰寫的名碑,主持編寫《正定古今》并作序。編寫過程中還貢獻了自己復印的《真定府志》《正定縣志》作為資料,據負責同志回憶,共八本古籍復印資料,當時復印技術不行,印出來的字都是模模糊糊的。

在寧德,他也在思索“文化”這個關鍵命題。《擺脫貧困》中寫道:“中華民族的傳統文化在民族的延續和發展中起到了積極的作用。在幾千年的文明發展史中,我們已經樹立了強烈的民族自信心,無論是在民族危亡,還是在民族昌盛時期,這種自信心都是我們民族精神中最穩定的成分。”

在廈門,鼓浪嶼當時還一片破敗,八卦樓年久失修,十幾戶人家寄居在里面。他拍板修繕,挽救了這座老建筑,后來還主持編寫《1985-2000年廈門經濟社會發展戰略》,其中重要的一項內容就是將鼓浪嶼視作“國家瑰寶”,以這個高度統一規劃并進行保護與建設。到2017年7月“鼓浪嶼歷史國際社區”被列入《世界遺產名錄》。他欣然作出批示:“把老祖宗留下的文化遺產精心守護好,讓歷史文脈更好地傳承下去。”

在福州,被稱為“里坊制度活化石”的三坊七巷位于福州市中心,在城市開發建設中岌岌可危,連烈士林覺民故居都即將被拆。時任市委書記的習近平同志得知后,立刻要求暫緩拆遷。半年后,故居修繕工程悄然動工。后來,在為《福州古厝》作的序言中,他寫道:“保護好古建筑、保護好文物就是保存歷史,保存城市的文脈,保存歷史文化名城無形的優良傳統。”

在浙江,提出“八八戰略”總方略,其中之一就是“加快建設文化大省”,明確提出實施文明素質、文化研究、文化精品、文化保護、文化陣地、文化產業促進、文化傳播、文化人才“八項工程”。在與浙江大學師生交流中,他說:“浙江的發展之所以取得如此輝煌的成就,取決于很多因素,最根本的還是人的因素,確切地說是文化的因素在起作用。浙江文化是引領和推動浙江發展的最深層次的原因,這也是我到浙江工作后體會特別深的一點”。

在上海,他對世博會場館建設提出要求:“我們既要有人類共同認同的、真善美的、人道的理念,符合和諧世界建設要求,也要有體現東方色彩的理念、體現東方智慧的哲學,還要有我們中國的特色。”他強調,我們不僅要站在全國的前列,還要站在世界的前沿,把中華民族珍貴的遺產以及我們在城市發展中作出的歷史性貢獻很好地演繹出來。

“周雖舊邦,其命維新。”習近平總書記曾多次引用《詩經·大雅·文王》中的這句話。他也曾深刻指出,中華文明具有突出的創新性,從根本上決定了中華民族守正不守舊、尊古不復古的進取精神,決定了中華民族不懼新挑戰、勇于接受新事物的無畏品格。

“中國式現代化是中華民族的舊邦新命,必將推動中華文明重煥榮光。”今天,我們已經走在締造人類文明新形態的偉大實踐之途,我們相信有習近平文化思想的科學指引,中華文明一定會重煥榮光。