黃瓜、甜瓜、西瓜、冬瓜、南瓜、葫蘆等,都是葫蘆科植物。在百萬年為單位的演化歷程中,逐漸分化成了不同的物種,在經過人類的馴化、選育,才成為了今天的模樣。

這些來自同一個祖先的植物,究竟經歷了什么,才變成了如今形狀不同、口味不同,甚至用途也不同的作物呢?近日,國際權威學術期刊《自然通訊》在線發表了冬瓜基因組和變異組研究成果,闡明了黃瓜、甜瓜、西瓜、葫蘆、冬瓜和南瓜等瓜類作物的基因組演化歷史,揭示了冬瓜等果實在馴化和育種改良過程中由小變大的分子機制。

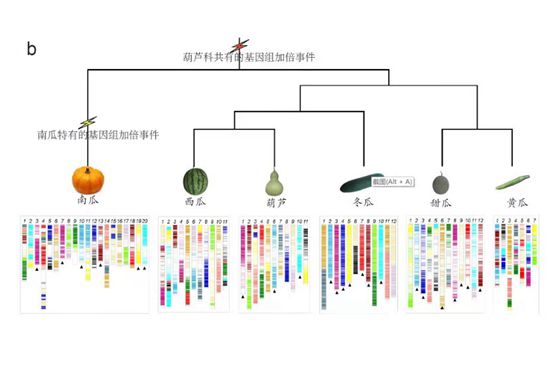

葫蘆科共有的基因組加倍事件。受訪者供圖

瓜類作物基因組演化史

該研究首次繪制了冬瓜的基因組精細圖譜,并據此揭示了瓜類作物的基因演化歷史。

研究發現,冬瓜含有27000多個基因,重復序列的大量擴增導致基因組比其他瓜類作物大2至3倍。同時,通過比較,研究人員還發現,冬瓜是所有已知瓜類作物中保留祖先基因狀態最多的作物。許愿超介紹說,“在植物的演化中,會不斷出現染色體斷裂、融合的現象,并由此產生各種豐富多彩的新物種。然而,研究發現,冬瓜在演化中,染色體斷裂、融合的現象最少,所以它保留了最多祖先的染色體。”以冬瓜基因組為參考,通過比較基因組學的方法,推斷出所有瓜類作物起源于一個擁有15條染色體的祖先基因組。

冬瓜果實從小變大的原因

瓜類作物的果實發育都經歷了由小變大的過程,“實際上,野生冬瓜果實非常小,長度小于10厘米,只有雞蛋大小。而大多數冬瓜品種果實巨大,長度可以達到1米,重量達到50斤左右。”論文第一作者,中國農業科學院蔬菜花卉研究所博士許愿超告訴新京報記者。該研究在冬瓜基因組精細圖譜的基礎上,又分析了146份冬瓜資源,構建了全基因組遺傳變異圖譜,解釋了冬瓜由小變大的秘密。

研究發現,冬瓜起源于印度,果實變大經歷了兩步進化過程,第一步是從野生種到地方種,地方種主要在云南西雙版納地區;第二步是從地方種到栽培種,更大更長,并且人類對冬瓜進行了人為選擇,栽培種分為有臘粉和無臘粉的兩種,后者就是常說的黑皮冬瓜。在馴化過程中有上千個基因發生了變化,其中兩個控制冬瓜果實大小的候選基因還在黃瓜、西紅柿等果實發育過程中起到重要作用。

葫蘆科植物中,西瓜、甜瓜等味道甜美,是鮮食的佳品,但冬瓜、南瓜等,卻要加工后才好吃?為什么會出現這樣的區別?

許愿超認為,這可能和人類的選擇有關,“野生的葫蘆科植物,都是不能吃的,有的還特別苦。在人類馴化和培育的過程中,可能會偶然發現,某一個變得好吃了,就把它留下來,不斷培育,使它越來越好吃。還有一些可能不那么好吃,但加工后也能吃,也留下了下來,加以培育。所以,人類的需求不同、選擇不同,決定了它們的進化方向也不同”。