記者從中國農科院獲悉,近日,該院農業(yè)資源與農業(yè)區(qū)劃研究所唐華俊院士項目組基于近40年來內蒙古主要草地類型土壤有機碳儲量的變化,揭示了內蒙古草原長期碳儲量變化的主要驅動因素。相關研究成果在線發(fā)表在《全球生物地球化學循環(huán)(Global Biogeochemical Cycles)》上。

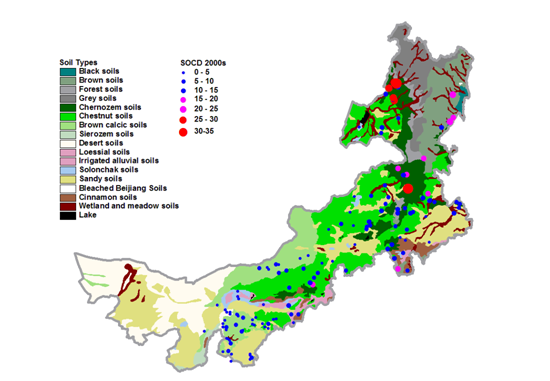

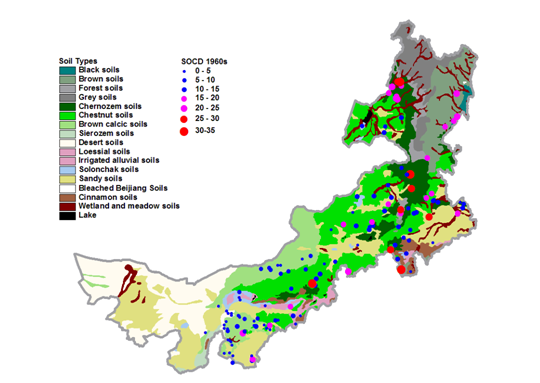

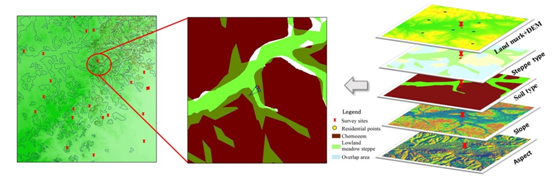

項目組成員辛曉平介紹說,土壤有機碳(SOC)是草地生態(tài)系統(tǒng)的主要碳組成部分,占全球草地碳儲量的80%以上,占中國草地碳儲量的90%,SOC的微小變化能夠改變甚至反轉草原生態(tài)系統(tǒng)的碳平衡。該研究基于1963-1964年、2007-2011年兩個時期的土壤剖面調查數(shù)據(jù),利用空間自相關分析和多元統(tǒng)計學方法,定量分離了氣候變化和放牧對內蒙古草原SOC變化的貢獻率。

研究結果表明:從1963年到2007年,除風積沙質土壤以外,內蒙古草原所有土壤類型的SOC均有下降,平均下降速率為1.8 kg C m-2(下降幅度約22.9%,相當于0.52%year-1)。氣候變化對SOC下降的貢獻率為15.3%~34.9%,而放牧強度影響的貢獻率小于9.5%,說明氣候變化是內蒙古草原土壤有機碳長時期變化的主要驅動力。(工人日報記者 黃哲雯)