趙勝園

蒼薪竹

張政豪

劉大眾

中國農科院聯合北京理工大學雷達技術研究所團隊開展對新型昆蟲雷達的極化校準。 受訪者供圖

“不到這里來,可能永遠也找不到意義在哪兒。”

即使已經坐上南下的飛機,當時的趙勝園也根本想不到自己會和將要抵達的那個邊境小鎮發生怎樣的“量子糾纏”,更不可能聽到所謂命運齒輪開始轉動的聲音。

那是2019年1月3日,元旦假期的最后一天。趙勝園與師兄孫小旭一早從北京出發,先飛昆明,再飛普洱,接著是四個多小時的車程。直到夜幕低垂,他們才到達目的地——與越南和老撾兩國接壤的云南省江城哈尼族彝族自治縣。

匆匆趕路的兩個人,都是中國農科院植物保護研究所的博士生。此行的任務,是根據研究所的研究課題安排,在西南邊境線上拓展遷飛害蟲研究的監測點。彼時,世界性入侵害蟲草地貪夜蛾已經“陳兵國門”,來勢洶洶。

“由于我國特殊的季風氣候,東亞季風長驅直入,地勢西高東低,客觀上為境外遷飛害蟲的入侵提供了便利條件。”中國工程院院士、中國農業科學院院長吳孔明告訴我們,草地貪夜蛾這個原產美洲的“超級害蟲”于2016年入侵非洲后,他就預感到早晚會入侵中國。農業科研特別是病蟲害防控必須未雨綢繆、提前布控,才能及時拿出科學有效的解決方案,盡量減少和避免病蟲害災難性暴發。面對日益靠近國境線的草地貪夜蛾,他所帶領的研究團隊從2017年起就在海南永興島、云南瀾滄縣等地區設立遷飛害蟲監測實驗站,提前部署,枕戈待旦。

接到任務時,團隊中剛上博士一年級的趙勝園正在準備研究課題——關于華北和東北地區金龜子類遷移行為研究。下飛機時,拖著二十多公斤重的研究器材,他隱隱察覺到變數:草地貪夜蛾研究可能取代原定課題,成為未來博士期間的研究內容。

僅僅過了8天,預感成真。江城縣寶藏鎮發現了國內第一例草地貪夜蛾幼蟲發生為害,標志著這種遷飛害蟲入侵我國并開始定殖、擴散。為了把草地貪夜蛾等遷飛害蟲的防治提到蟲源關口,研究所當即決定在江城縣的寶藏、整董兩個鄉鎮籌建監測站點。意料之外又是情理之中,孫小旭去了瑞麗建點,趙勝園就這樣變更了研究課題,留在了江城,從“臨時協助”變成“長期駐點”,一種“天降大任”的感覺催促著他滿懷期待地撲在了站點的建設工作上。

然而,他沒有料到的是,這座邊境小鎮不僅是他未來三年的研究基地,許多一生難忘的記憶,也將被寫在這個他披星而來的地方。

縱身“孤島”

在吳孔明的團隊里,趙勝園屬于參與云南邊境遷飛害蟲監測研究最早的一批學生,也是師弟師妹眼中的“大師兄”。

從2013年上本科開始,他的研究方向一直與植物保護和害蟲防治相關,前后在山東長島、海南永興島駐地開展監測研究。為了追逐昆蟲遷飛的軌跡,趙勝園在這些“與世隔絕”的地方待了一年又一年,江城無疑是他的下一座“孤島”。

在江城縣植保站,一座石碑刻著“中國植保南大門”。這里緊挨中南半島熱帶地區的終年蟲窩,昆蟲隨季風北遷,由西南向東北在我國形成了遷飛場,而江城,正處于中南半島地區遷飛害蟲入境我國的關鍵通道上。

第一次進寶藏,天下大雨。只有一條土路能進去,剛打了地基,連石子都沒鋪。趙勝園與植保站的工作人員坐著越野車,前頭一輛拉著數噸木材的貨車陷到泥里,半天沒救援出來。原本從縣城到鎮上幾十分鐘的路程,他們只好繞道走了4個小時。

初到寶藏,趙勝園在鎮里的農業服務中心借用了一間農藥殘留檢測實驗室,五六平方米的地方放了一張桌子、一把椅子、一個冰柜,實在難以滿足實驗需求;又轉了兩天,找到一個倒閉的KTV,大小和位置都合適,還有廚房、廁所,就租了過來。他把音響和電視拆了,改造了電路,又雇了幾個工人,把重達幾百斤的雷達扛上樓頂,一個兩層高、七八間房的簡易監測研究站就算建成了。

直到今天,一批又一批師弟師妹駐站寶藏,最多的時候,同時有14名博士和碩士,承擔著包括草地貪夜蛾在內十余種重大害蟲跨區遷飛規律與監測預警技術研究的任務。寶藏站點仿佛一把利器,插在了遷飛害蟲入境的咽喉要道上。

“趙師兄前期把基礎工作都做到位了,我們今天才能在這里把實驗做好,寶藏站點才能夠接收更多的學生。”中國農科院植保所2020級博士蒼薪竹說,“師兄真的很能拼。”

整個2019年,趙勝園獨守“孤島”,完成了田間調查、農藥篩選、庇護所設置等一系列基礎工作。每天從早上睜開眼,趙勝園就要在試驗田和實驗室之間跑來跑去,開燈捕蟲、分揀蟲子、分析數據,忙個不停。一早到田里察看頭天晚上捕獲的蟲子,找當地農民調查防蟲的情況,下午分揀蟲子,晚上進行數據分析研究蟲子遷飛的規律。趙勝園說,只有掌握了這個規律,在害蟲遷飛的沿途就可以調整玉米播種期,錯開蟲害高發期,還可以做到盡早精準用藥,減少藥量,降低防治成本。

正當課題研究漸入佳境,生活卻給了他一個不小的打擊,他和交往已有五年的女友在此時走到了盡頭。隨著異地相處時間的推移,倆人通話逐漸減少,從最初每周七八次到后來的兩三次,再到最后的靜默。

那段時間,他最怕晚上。白天還能和別人說說話、開開玩笑,忙起來也就顧不上想。但晚上一回屋,整個人立馬就“垮了”。滇南邊境的夜晚靜謐如水,趙勝園躺在床上,被回憶拉垮,太陽一出來,又不得不被緊張的研究任務“扯”起來。

駐站近三年,趙勝園一共回了兩次山東老家。第二次回去趕上春節,在酒桌上,平時報喜不報憂的他抱著媽媽哭了起來,“好像把這幾年的委屈都倒出來了。”

“封閉的環境下,人都會產生一些精神問題,確實挺不容易。”吳孔明說,作為導師,他經常會給站點的學生打打電話,聊聊天,除了指導科研,也幫他們排解一些“人生困惑”。

“在那邊沒有人說話,有時候甚至自己跟自己說兩句,像發癔癥。”趙勝園說。后來,他買了條黑色的拉布拉多犬,陪伴他度過那些獨處的時光。

殺豬菜沒少吃

熬到年底,趙勝園終于結束了“孤軍作戰”,寶藏站點迎來了第二個駐站學生劉大眾。本科和碩士階段學習信息技術專業的他身負另一個重任——建立遷飛害蟲監測預警雷達系統。

吳孔明告訴我們,目前監測遷飛害蟲,雷達是一個最有效的手段。由于傳統雷達識別不到昆蟲種類,2017年團隊就與北京理工大學合作,在技術上實現了突破。研發出的最新一代監測雷達,能夠在蟲子飛過的瞬間,收集到它的體重、體寬、體長以及翅膀振動頻率等重要信息,為研究人員提供判斷依據。“目前,全國已有25個昆蟲雷達,分布在遷飛害蟲遷徙的路徑上,形成了一個較為完整的監測網。”

劉大眾讀研時主攻遙感方向。因為“痛恨”無節制的加班,在大公司實習一年之后,他選擇了讀博。當時的導師把他推薦給了吳孔明,聽說他是學遙感的,吳孔明就讓他嘗試轉到害蟲防治與雷達遙感的交叉學科。

“現在吳老師招收大眾這樣的學生,就是要把害蟲防治與信息技術這兩個方面做結合。”趙勝園說,未來的監測預警體系一定是朝著信息化智慧化的趨勢發展,生物學、信息技術等學科之間相互交融,你中有我,我中有你。

“以后我們的防治策略,就是由雷達、高空燈和一系列數據處理平臺組成,形成一個全國范圍的重大遷飛性害蟲監測預警體系。”趙勝園解釋道,“就像天氣預報一樣,可以預測什么樣的蟲子、發生量多少、發生區域在哪兒、遷飛軌跡怎么走,包括未來幾天可能會到哪兒、影響哪些作物、危險系數大概是多少,根據這些監測信息最后決定采取什么樣的手段去防控。”

雖然目標很理想,但很現實的一個問題是,信息技術專業的學生,往往不愿意選擇往農口上轉。“因為畢竟就業方向和收入差距較大,事業前景也有差別。”趙勝園說,“從個人角度出發,有這樣的顧慮也很正常。”

“我倒沒有考慮這么多,當時主要是不想加班了。”劉大眾笑著說,可來到站點,發現“加班”比以前更多了。以前工作到晚上九十點鐘就覺得很累,現在隨便一熬就到凌晨了。說到這里,劉大眾停下來想了想說:“但是動機不一樣,以前是被動地干,現在都是自己催著自己干,因為太想出成果了。”

盡管2019年是艱苦“創業”和生活“低谷”相交織的一年,但對于趙勝園來說,還是有不少事情讓他倍感慰藉。

那年5月,央視記者到江城報道監測點的工作,采訪了一位農民大姐,她不太會說普通話,很緊張地問趙勝園說些什么好,“我當時說,你就實實在在說就行,想怎么說就怎么說。”

結果,大姐操著磕磕巴巴的普通話,竟然說出了一番令趙勝園既想不到又很感動的話。“她說,當時蟲子來了,但大家伙都不怕,因為有農科院的學生做技術輔導,問題很快就解決了,大概是這個意思。”趙勝園說,“當時給我感動的,眼淚就在眼睛里邊打轉,感覺值了。”

大姐說的蟲子就是草地貪夜蛾。對于它,趙勝園再了解不過:吃得多、飛得快、繁殖強,具有很強的抗藥性,在田間達到高蟲口密度可能造成絕產,中等密度下平均收成損失約20%-30%,有“全球糧食殺手”之稱。更嚴重的是,它的出現在一定程度上打破了當地原有的昆蟲生態結構,“從造成的危害來說,傳統害蟲與草地貪夜蛾不是一個量級的。”

草地貪夜蛾剛入境時,當地農民根本不知道怎么防治。“同一種藥打了六七遍,蟲子還是活蹦亂跳。把地里的苗啃光了的情況都有,打藥打得苗都發黃了也不好使。”趙勝園說,“以前,農民習慣于一看見蟲子就打藥,總覺得多打幾遍蟲子就死了。他們不理解抗藥性的問題,對一些綠色防治手段也不了解。”他當即著手在田間進行農藥篩選試驗,結合試驗結果,給大家推薦了幾個高效又低成本的單劑,還有一些食誘劑和性誘劑在內的生物防治辦法,在田間示范里一并教會他們。

那時,附近的農民一遇到蟲子就會來到站點,時常六七點鐘就來敲門。口口相傳,很快大家都知道了寶藏有個趙博士,遇到害蟲就找他。時間長了,附近誰家有席面都會請他過去。“反正殺豬菜是沒少吃,有時候一天吃好幾頓。”時隔幾年,說起這些事兒,趙勝園還是頗有成就感。

你的黏蟲,我的玉米螟

今天的寶藏站點,依然是那個簡易的二層小樓,但基礎設施和布置細節上,相比初創階段已經好了很多:二樓的玉米蟲害實驗室里,大小冰柜冷凍著不同種類的昆蟲標本,置物架上堆滿了耗材用具;一層的養蟲室,顏色和形態各異的蟲子被養在飯盒大小的塑料容器里,中間一張大桌上擺放著實驗用具,學生們平時就在這里做分蟲、解剖。只是在那個最大的工作間里,花里胡哨的壁紙和墻上廢棄的音響,還能看出些許KTV的影子。

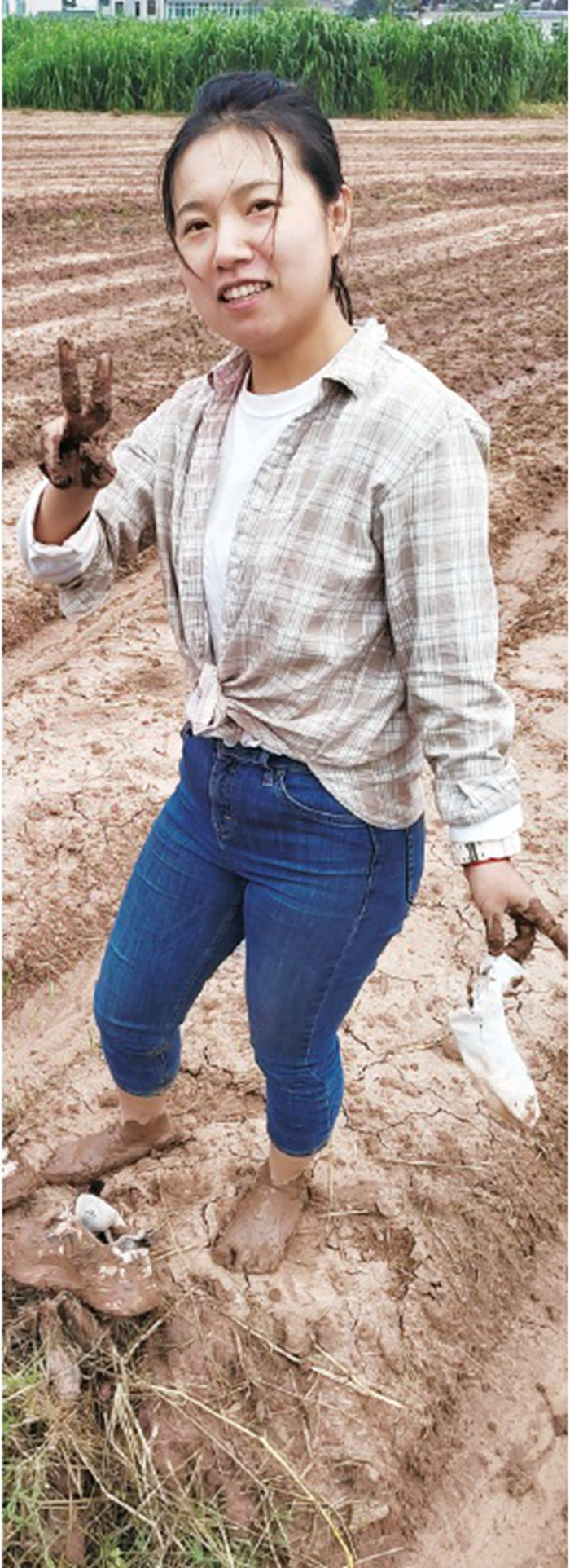

實驗樓旁邊,100多畝的玉米試驗田已經被翻整得松軟整齊,因為最近天氣旱,玉米出苗還得再等幾天。“去年這個時候是特別澇,兩個月時間,晴天加起來也沒有一周,田里邊都倒灌了。”在趙勝園之后來到寶藏的蒼薪竹帶著我們轉了一圈,感嘆道:“這邊農民種地是真的不容易。”

站點的學生來自五湖四海,雖然成長環境大相徑庭,但基本上都是第一次離家這么遠,第一次嘗試干農活,第一次看見老鼠、蜥蜴嚇得跳腳,還有令人頭疼的山路。“最開始外出做調查,在盤山路上顛簸幾個小時,一個車上總得晃吐兩三個。”蒼薪竹說。

作為站點目前年級最高的“大師姐”,蒼薪竹性格直率開朗,一向遇事就愛往前沖。能讓她害怕犯怵的事情很少,但修燈是其中一件。

今年3月,她在朋友圈發了兩張照片并配文:愛需不需要勇氣不知道,把手伸進去修燈真是需要勇氣!配圖是燈箱里密密麻麻的活蟲和鋪滿一地的昆蟲尸體。

蒼薪竹的研究方向是高空燈聯合雷達防治,經常需要在田間放燈誘捕蟲子,收集試驗數據。剛好那幾天連下了幾場雨,雨水沖進來的蟲子尸體把燈堵住了,身材嬌小的她不得不蹬著箱子把蟲子從里邊掏出來。“那個觸感和那股味道到現在也忘不了。”

在站點,蟲子往往讓學生們又愛又恨。研二的李海濤研究的蟲類是玉米螟,剛開始分蟲,發現脖子上起了一大片紅疹很癢,一不留神,蟲子順著衣服爬進去,馬上就起水泡和蕁麻疹。“像這種鱗翅目的昆蟲,麟毛漂浮在空氣中就有可能引起過敏。”他說,剛來站點的每個人基本都過敏了一遍。

然而一段時間后,很多人逐漸對蟲子“看順眼”了。有一次,學生們在田間發現一種沒見過的蟲子,抓起來一摸,發現是燙的。在極度好奇之下,他們把蟲子帶回了實驗室,上網一查,原來叫氣步甲。“它相當于一個小型的自燃火箭,身體自帶過氧化物,遇到危險就自己點火,其實是一種自我防御機制。”李海濤說。

在這些“90后”“00后”看來,與蟲相伴的時間是辛苦的,也是有趣的。在忙碌的實驗室里,經常會出現各種自創“愛稱”,“我的黏蟲怎么跑到這里了”“你的玉米螟咬到我了”……“其實蟲子這種東西很有趣,越研究越會發現它真的是很聰明。”同是研二的張政豪研究的是黏蟲,“我們有一次把蛹打開,發現里邊其實就是一灘液體,但過了7天,竟然能變成蛾子。你說,這種東西是不是很神奇。”

時間長了,年輕人免不了向往“外面的世界”。但因為交通不便,“進城”一趟實在太麻煩,很多時候都是“想想就算了”。去年電影《銀河護衛隊》上映,大家嘴上約著一起去縣城里看,最后電影下線也沒去成。甚至生病的時候,不到萬不得已也不會去醫院,有幾個牙疼的也都“忍著”。

“最焦急的時候就是家里人有急事回不去。”蒼薪竹說,之前有個男生,父親突然病重,接到電話時人已經進ICU了。雖然最后輾轉回到家,“但是聽到消息的那一瞬間,真的是痛苦又無助。”

一次,張政豪和一個老同學聊天,同學問他現在忙什么呢,一時間,他竟有點不知怎么說,就好像心里有一百種感受,卻找不到一個詞來準確表達,“我總不能直接說我們在這兒抓蟲子,還得解釋半天。”而這種難以被理解的感覺,駐站的每個人幾乎都曾有過。

看見“自找苦吃”的意義

當年考大學選專業的時候,蒼薪竹以為植保是“珍稀植物保護”的意思,懷著“昆蟲學家”的理想踏進了這個專業的大門。“剛開始其實是有點失落的,感覺跟自己想的太不一樣。”她說,之前有個同級的學生,剛進入專業學習就打了退堂鼓,后來轉到別的方向去了。

“我覺得是因為沒有接觸到一線。不到這里來,可能永遠也找不到意義在哪兒。”她說,“來了站點以后,才真地感覺自己的專業有用。”

作為過來人,吳孔明了解學生的想法。“報考的時候,我就會對他們講,我們的工作就是圍繞國家生物安全的重大需求,農業科研人員的成長沒有捷徑,要解決農業的問題,就必須到關鍵產區去,到大山和孤島里去扎根土壤。”他說,“好在站點的學生大多數都堅持下來了。”

除了寶藏站點,研究所在整董鎮籌建的實驗站今年也開始投入應用。趙勝園和劉大眾都參與了新站點的設計規劃,“包括實驗室、養蟲室的布置,還有大棚的設計,包括我們自己的宿舍……就想把它做成一個更加現代化、專業化的實驗站。”而等到真正建設完成的時候,他們倆已經畢業離開一段時間了。

離開寶藏以后,趙勝園完成了博士論文《滇南草地貪夜蛾的遷移活動、種群發生與關鍵控制措施》,獲得了評審專家這樣的評價:“豐富了草地貪夜蛾發生的生態學機制,為高效控制草地貪夜蛾的北遷源頭提供了理論依據……為研究草地貪夜蛾的監測預警和阻截防控提供了重要方法和有用數據。”劉大眾的成果則是開發了單一種類害蟲遷飛行為的雷達精準解析技術,建立了害蟲飛行參數定量模型研究方法。

最近,趙勝園很想再回去一趟,“看看這兩年有什么新的發展,包括現在師弟師妹們的研究是圍繞哪些東西在做,還有新的實驗站建成什么樣了,也想去親身體驗體驗。”

對于蒼薪竹來說,告別的日子也屈指可數。明年這個時候,她就要完成博士學業,結束邊境追蟲的日子。她說,“肯定會很懷念。”

雖然從小在城市里長大,但蒼薪竹總覺得大城市對于她來說沒什么吸引力,甚至“一進城就頭疼”,特別是看到密密麻麻的人群穿梭在身旁,總會感到些許茫然和緊張。邊境站點的生活給了她全新的人生體驗,“感覺自己就像自然界的動物一樣,感知力特別強。就算科研壓力再大,出去轉一圈,看看山看看水,心情馬上就不一樣了。”

她說,在這里唯一的焦慮,就是擔心因為各種狀況實驗做不出來。比如養的蟲子死了、下雨天堵燈了、蟲子被附近的人拿走吃了……但是,每天花時間和精力去解決這些具體的問題,又讓她感覺很充實。

雖然每個人研究的方向和領域不同,但在站點里,需要互相協調、補位的地方很多,經常是“你的試驗里有我做的設備,我的報告里也有你畫的圖”。“以后的科研趨勢也是這樣的,沒有協調和協作,自己一個人再強也不行。”趙勝園說。

從入侵至今五年間,草地貪夜蛾每年都會從南方周年繁殖區向北遷飛,但相應的防控措施每年也都會及時響應啟動,把它的危害程度控制在最小范圍,沒有讓它威脅到我國的糧食安全。每次看到類似新聞的人,也許沒有幾個知道背后這些“追蟲人”的“存在”,但這正是他們一批一批接續堅守在邊境的意義所在。

對于駐站的師弟師妹來說,有大師姐在,集體的氣氛就在。相比于同窗情誼,這里的同學之間更貼近于一種”戰友情”。完成科研任務之余,蒼薪竹樂于組織集體活動,打羽毛球、乒乓球,在回不了家的春節期間,帶著大家包餃子,“我覺得艱苦條件下能培育出好的東西,比如堅忍和頑強,也包括同學間的這種真感情。”

駐站邊境兩年多,這段經歷對趙勝園的意義是什么,可能他自己也很難說清。“感覺在寶藏的時候,人是踏實的,出來這兩年反倒有些自我內耗。”如今已經成為博士后的他,一個月后就要奔赴下一個位于浙江的實驗站點,把在江城的研究應用到新的項目上,“把遷飛性害蟲監測預警和綠色防控的成果能夠落到更廣大的土地上。”

帶著從寶藏挖出的“寶藏”,面對人生下一站,他仍然滿懷期待。