在黑龍江哈爾濱北大荒閆家崗農場—中國農科院黑土地保護創新基地,一架田間自走式秸稈撿拾顆粒制作一體機發出巨大的轟鳴聲。地上的秸稈被它“暴風”吸入,經過一番粉碎性“咀嚼”后,它在身后“吐”出一個個圓柱狀的緊實的顆粒。

“這項技術攻克了黑土區秸稈還田難和腐解難的堵點,通過變稈為粒,使秸稈體積縮小10-15倍,更易腐解,處理成本降低到每畝100元以內,為黑土地秸稈高效還田提供全新解決方案。”中國農業科學院農業資源與區劃研究所(以下簡稱資劃所)研究員逄煥成說。

田間處理后的秸稈顆粒。李晨攝

近日,中國農業科學院在此召開該院重大科技任務“黑土健康培育與增糧關鍵技術研究及示范”現場觀摩會。上述秸稈撿拾顆粒制作一體機是該任務開發的系列黑土健康增糧關鍵技術之一。

田間試驗結果顯示,與當地常規管理技術措施相比,黑土健康增糧關鍵技術可以提高土壤有機質0.2~0.3個百分點,化肥減量10%~20%,作物增產8%~15%。目前,該系列技術推廣面積300萬畝,輻射帶動800萬畝,為黑土糧食穩產增產奠定基礎。

養好、用好黑土地是當務之急

黑土地富含有機質,適宜農耕,是世界公認的少數高肥力土壤之一,被譽為“耕地中的大熊貓”。東北地區黑土地是我國重要的糧食生產區、最大的商品糧生產基地。然而,近年來因氣候變化、農業開發利用強度上升等多種因素,肥沃的黑土出現變“瘦”、變“薄”、變“硬”的退化現象,區域糧食產量的穩定受到影響。

沈陽農業大學教授汪景寬在會上指出,遼河平原和松嫩平原的黑土層和耕層變薄比例較大,約有50%的黑土層變薄;東北地區的東北部和西南部土壤變瘦,中部松嫩平原及周圍變瘦比例約占52%;東北地區黑土整體呈現變硬趨勢,變硬約占46%。

自然休耕的黑土層。李晨攝

“黑土健康培育與增糧關鍵技術研究及示范”任務首席科學家王立剛說,探索如何養好、用好黑土地成為當務之急。2022年,中國農業科學院啟動該項耕地領域重大任務,該任務主要針對目前黑土在高強度利用下“變薄、變瘦、變硬”的問題,貫徹“用養結合、護理相濟、全域實踐”的總體技術路線,以資劃所為牽頭單位,聯合多個優勢科研力量實施協同攻堅。

王立剛介紹,通過2年半的研究,該科技任務已經建立了以北大荒閆家崗農場為核心的“一主四輔”黑土地保護研究網絡,在秸稈顆粒化還田、作物養分智能化推薦、新型專用緩控釋肥一次性施用、區塊化輪作障礙消減、健康土壤培育等黑土保護關鍵卡點實現創新突破,形成了以黑土保護性農業增糧技術、秸稈牧草肥飼化綜合利用技術、有機無機配施定向培肥技術、黑土侵蝕與壓實生態阻控消減技術為主的黑土健康增糧關鍵技術體系。目前,該技術體系在耕層風蝕水蝕有效消減、黑土有機質快速恢復、土壤生物健康培育和耕地產能穩步提升等方面收效顯著。

多措并舉改善土壤健康生態

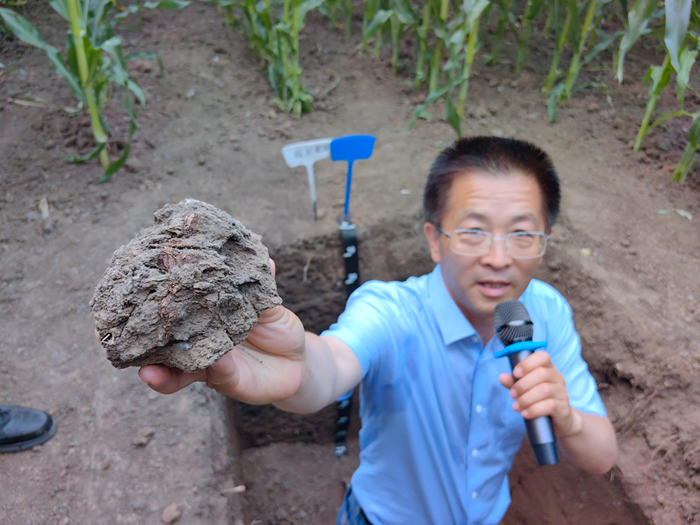

逄煥成站在提前挖開的耕層剖面旁,手中握著一塊從剖面取出的土塊。土塊中可以看到去年還田的秸稈顆粒已經腐解,和土壤顆粒幾乎融為一體。

“黑土區秸稈體量大、離田成本高,傳統秸稈覆蓋和淺旋還田技術存在還田難的問題。”逄煥成說,秸稈還田是提升土壤有機質的重要手段。但東北地區由于受溫度限制,分解秸稈的微生物活性弱、分解能力差,秸稈難以快速腐爛。

逄煥成展示秸稈顆粒腐解狀態。李晨攝

為解決這一問題,逄煥成研究團隊研發了田間自走式秸稈撿拾顆粒制作一體機,將秸稈由“長粗硬”變成“短細軟”,壓實壓塊形成顆粒后還田。逄煥成介紹,相比于粉碎秸稈,顆粒化秸稈能增加籽粒中的鐵、錳、鎂以及氨基酸含量。目前秸稈顆粒化還田量可實現5噸/畝,深埋還田可使0~40cm土壤有機質含量由2.79%提升至3.60%,解決了秸稈“還不下、不讓燒、無處放”的生產難題,實現了秸稈資源還田利用與作物增產的“雙贏”。

此外,資劃所聯合中國科學院地理所、黑龍江省農科院等相關單位開展協同攻關,研發了秸稈秋水切埋還田技術。該技術的核心在于有效利用休閑期的積溫,變春還田為秋還田,變旱整地為水整地,變打漿為切埋,定向營造有利于秸稈腐解的環境,充分發揮微生物的分解和凍融交替的撕扯作用,實現秸稈在休閑期高效腐解,破解了秸稈腐解高峰與水稻分蘗期重疊的難題。

該團隊連續兩年在齊齊哈爾舉行現場觀摩會,獲當地農技部門及種糧大戶充分認可。今年測產表明,水稻畝產658.9公斤,比全量秸稈春旋還田、半量秸稈春旋還田分別增產10.2%和17.7%。

為防止侵蝕溝毀損耕地,資劃所和中國農科院農業環境與可持續發展研究所(以下簡稱環發所)集成了黑土區侵蝕阻控與壓實消減協同治理模式。

環發所研究員張晴雯介紹,其中一項技術——中坡耕地改壟截流減蝕技術結合秸稈還田,能夠減少15%~72%徑流流失量、12%~72%泥沙流失量;坡耕地壓實農機作業預防技術能有效緩解大型機械引起的壓實問題,增加土壤水分和碳氮含量;免耕作物根系修復壓實技術通過增加農業生態系統的多樣性,可恢復土壤結構的穩定性和其生態功能。

用養結合促進作物增產

當前,東北黑土區還面臨微生物群落組成簡化、功能下降以及傳統有機肥施用下養分失衡、磷素過剩等困境。“為此,我們研發了有機無機生物配施黑土健康生物定向培育技術,能提高土壤有機質含量和有益生物功能、維持土壤養分平衡。”資劃所研究員范分良介紹,在閆家崗示范田塊中,該技術使玉米平均產量達到822.8公斤/畝,相比常規措施的田塊產量提高了5.4%。

“與免耕相比,條帶耕作下的作物產量顯著增加4.8%。作物輪作、有機無機肥料配施與秸稈還田顯著增加作物產量9.9%、8.1%和3.5%。”作物科學研究所研究員宋振偉說。圍繞重大科技任務,宋振偉團隊聯合其他團隊集成了玉米—大豆輪作豐產高效技術模式,2023年大面積示范結果表明,新模式下玉米和大豆產量比當地常規模式增產8%~15%。

針對保護性耕作條件下作物產量不穩與肥料利用率低的問題,該科技任務團隊篩選了與當地水熱資源匹配的玉米、大豆豐產抗逆品種3個,研發了適用于黑土的水稻、玉米、大豆和馬鈴薯養分專家系統,配套制定養分配方和專用控釋肥料。該技術相對當地農民常規栽培措施,實現了減肥20%,作物增產5-10%。

針對黑土區農機與農藝脫節問題,他們研制了精準排種排肥農機具,集成“玉豆區塊化輪作+密植+種肥精量同播+秸稈覆蓋”農機農藝融合技術,創建了東北薄層黑土全程機械化保護性耕作技術模式,比當地傳統模式增產10-15%,肥料利用率提高約14%。

同時,針對黑土變薄的問題,構建了薄層黑土“秸稈原位粉碎深還田+隔年土壤深松+旋耕起壟+減氮播種”合理耕層技術模式,相對于農民常規技術,耕作層增加5-7 cm,在減施氮肥20%的情況下提高產量5-10%。依托北大荒集團累計推廣面積超過800萬畝,為當地創造了良好的社會效益、環境效益和經濟效益。

“我們每年都有30多名專家到基地開展工作,常年駐扎基地的研究生有20多人,關鍵時期來基地開展工作的研究生有200多人次。我們的基地既是技術研發的平臺,也是人才培養的孵化器。這為我們的工作提供了堅實的保障。”王立剛說,該科技任務的實施將為黑土保護與利用并舉提供可復制推廣的解決方案。