你是否也曾想過,在未來的某一天,農田里生長的作物不再僅僅是大自然的杰作,而是像精心編寫的代碼程序一樣,被人類巧妙設計和定制?比如,玉米植株不僅能結出顆粒飽滿、香甜多汁的玉米,還能自帶抵御病蟲害的 “隱形護盾”;水稻不再懼怕洪澇和干旱,無論環境如何惡劣,都能茁壯成長,產出富含多種營養的大米。如今,一門神奇的科學——合成生物學,正逐步將這些看似天馬行空的幻想變為現實,它猶如一把神奇的鑰匙,為作物改良開啟了一扇充滿無限可能的奇幻之門。

3月1日,由中國作物學會主辦、The Crop Journal《作物學報(英文版)》承辦的“合成生物學促進作物改良”論壇成功舉辦,來自華南農業大學、西南大學、云南師范大學、上海交通大學、英國約翰英納斯中心的多位專家學者,分享了合成生物學在作物種質資源、生物制造、植物酶基因改造、生物強化和品質改良等方面的最新研究成果,為解決全球糧食安全和可持續農業發展問題提供了新思路和技術支撐。

合成生物學:多學科融合 為農業送上“神助攻”

合成生物學,這門聽起來高深莫測的科學,其實就像是一場生命的“樂高積木游戲”。我們都知道,樂高積木有著各種各樣的形狀和顏色,通過不同的組合方式,能搭建出千變萬化的造型。而在生命的微觀世界里,DNA 就如同那些樂高積木的基本組件。合成生物學的科學家們,就像是一群充滿創意的“樂高大師”,他們深入到生命的本質,將一個個基因片段 —— 也就是那些生命的“積木塊”,按照預先設計好的藍圖,進行重新組合、編輯和改造。

與傳統生物學不同,合成生物學不只是觀察和研究自然存在的生命現象,它更像是一位大膽的“生命設計師”,主動出擊,未來或許可以創造出自然界中原本不存在的生命形式和功能。打個比方,傳統生物學像是在研究一幅已經完成的畫作,探索畫家是如何運用色彩和筆觸來表達意境;而合成生物學則是自己拿起畫筆,在畫布上創作全新的作品,賦予生命新的“色彩”和“功能”。

在作物改良領域,合成生物學更是大顯身手。科學家們利用這門技術,精準地對作物的基因進行“編輯手術”。比如,找到那些控制作物生長速度、果實大小、營養價值以及抗病蟲害能力的基因“開關”,通過巧妙地調整這些“開關”,讓作物按照我們期望的方向生長和發育。這就如同為作物編寫了一套專屬的“成長秘籍”,讓它們變得更加優秀,不僅能提高產量,還能改善品質。

The Crop Journal編委、華中農業大學教授金雙俠表示,合成生物學作為一門新興的多學科領域,將工程學原理與分子生物學和信息學相結合,可以設計和開發新的植物裝置和生物系統,比如設計農作物新品種、創造具有特殊性狀的農作物,在促進農業的可持續發展方面具有巨大潛力。

專家熱議合成生物學:機遇與挑戰并存

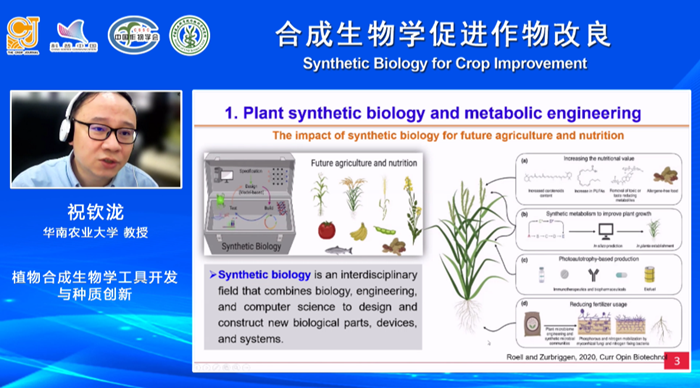

論壇上,華南農業大學教授祝欽瀧介紹了植物合成生物學基因編輯與種質創新研究。在植物合成生物學領域,面臨著功能元件發掘、復雜數據結構處理和工具系統優化等挑戰。祝欽瀧教授團隊利用多基因組裝和疊加以及基因組工程工具,構建了多基因疊加系統TGSII,開發了特定核酸酶序列介導的組裝方式,優化了相關組裝方法。這些工具的應用,成功實現了多種彩色水稻的開發,如富含花青素的紫晶米、含有蝦青素的赤晶米等。這些彩色水稻不僅顏色鮮艷,還具有更高的抗氧化活性和營養價值。

“這些工具不僅能夠實現對作物基因組的精準修改,還能夠在不引入外源DNA的情況下完成育種過程,這極大地提高了育種效率并減少了倫理爭議。”不過,祝欽瀧也表示,目前植物合成生物學還存在元件匱乏、植物底盤選擇和DNA組裝等問題,需要進一步研究解決。

西南大學廖志華教授聚焦于藥用托品烷生物堿的生物合成與生物制造展開分享。托品烷生物堿是一類重要的天然藥物,在麻醉鎮痛、止咳平喘等臨床應用廣泛,但目前主要從植物中提取,存在資源短缺和供應鏈不穩定的問題。廖志華教授團隊發現了多個托品烷生物堿生物合成關鍵酶基因,推進了從氨基酸到東莨菪堿生物合成途徑的完整解析。他們通過代謝工程與合成生物技術,培育出了托品烷生物堿高產且抗除草劑的顛茄純系植株,提高了相關生物堿的含量,為解決藥用生物堿的生產問題提供了新途徑。

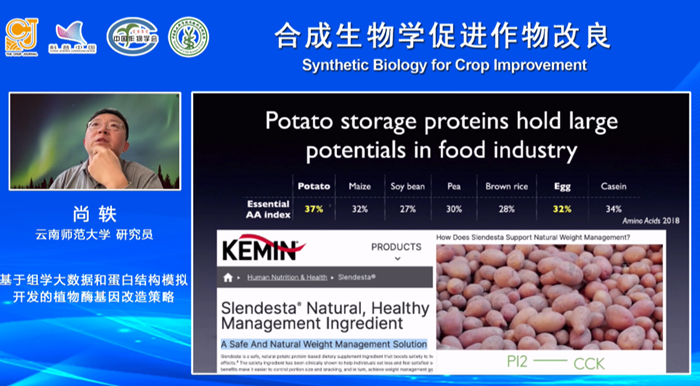

云南師范大學尚軼研究員分享了基于理性設計和進化的植物酶基因改造策略及其在育種中的運用。在微生物合成生物學中,植物來源的基因如何適應微生物微環境是一個關鍵問題。尚軼研究員團隊開發了一種名為REvoDesign的方法,結合了理性設計、進化計算等,實現了對植物酶基因的高效改造。他們利用該方法成功改造了馬鈴薯儲藏蛋白,提高了其穩定性和粘度,為馬鈴薯主食化提供了技術支持。他們還對二倍體馬鈴薯的育種關鍵基因進行改造,有望打破自交不親和,推動馬鈴薯育種進程。

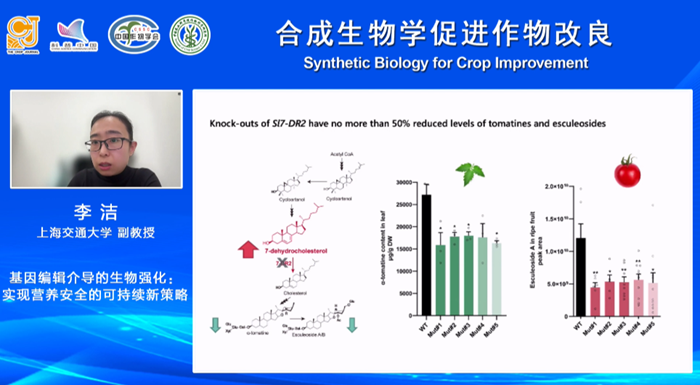

上海交通大學李潔副教授則聚焦于通過基因編輯等生物技術實現作物營養強化的研究,以提供更健康的食品。目前,由于膳食結構不均衡導致微量營養元素缺乏問題日益嚴重,如維生素D缺乏在全球范圍內普遍存在,其中的一個主要原因是我們無法從植物性膳食中獲得維生素D。李潔團隊選擇番茄作為研究對象,利用基因編輯技術敲除相關基因,使番茄積累維生素D3前體。經過紫外線處理,番茄能夠合成生物活性最高的維生素D——維生素D3,且在田間試驗中也取得了良好效果。這一研究成果為解決維生素D缺乏問題提供了新的方向,有望通過生物強化的方式,讓人們從日常膳食中獲取足夠的維生素D。

英國約翰英納斯中心研究組長David Seung教授介紹了他們在淀粉顆粒形態控制方面的研究進展。淀粉是碳水化合物在植物細胞中最普遍的儲藏形式,對作物品質和人類健康具有重要影響。

其科研團隊發現了多個影響淀粉顆粒形態的關鍵基因和機制,通過基因編輯技術成功改變了小麥和馬鈴薯淀粉顆粒的大小和形狀,進而影響淀粉的功能和營養特性。這些研究不僅有助于提高作物的品質和功能特性,還為未來的精準農業提供了技術支持。

此次論壇為合成生物學領域的專家學者提供了一個交流合作的平臺。相信,隨著技術的不斷發展和完善,合成生物學將為全球農業帶來革命性的變化,助力實現糧食安全和農業可持續發展。

科普中國直播服務團隊對本次論壇進行了全程直播。更多詳細信息,可點擊下方鏈接回看。

點擊回看科普中國直播|合成生物學如何促進作物改良(http://h5.live.gmw.cn/cloud/h5/1740706335119318)