從替代英國櫻桃谷鴨的國產白羽肉鴨系列品系,到打破祖代完全依賴進口限制的國產白羽肉雞,再到我國首個專用化肉牛新品種“華西牛”……近年來,我國自主知識產權的畜禽品種紛紛打破技術和市場瓶頸,走上了老百姓的餐桌,把國人的“肉盤子”牢牢端在了自己手里。

2017年,一個技術創新型組織——國家畜牧科技創新聯盟由10家中央級研究所、42家省級科學院研究所(研究中心)、9家推廣機構、31所高校和36家龍頭企業共同組建成立了。國家畜牧科技創新聯盟理事長、中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所(以下簡稱牧醫所)所長秦玉昌告訴《中國科學報》,聯盟在強化基礎研究,突破關鍵技術,加強集成示范,提高原始創新能力和創新水平,著力解決畜牧業發展全局性和區域性重大關鍵性技術問題,引領畜牧業健康可持續發展上發揮了積極作用,并最終促成了近年來我國畜禽種業的突飛猛進。

科企聯合育種誕生“兩只鴨子”

我國是世界最大的肉鴨生產國和消費國,約占世界的70%。中國工程院院士、牧醫所研究員侯水生告訴《中國科學報》,我國2017年肉鴨出欄量超過30億只,鴨肉年產量超過700萬噸,是位于豬肉、雞肉之后的第三大肉類產品。肉鴨主要品種包括白羽肉鴨、麻羽肉鴨和番鴨三大品種,其中白羽肉鴨在市場的份額占77.6%,是肉鴨市場的消費主體。

遺憾的是,我國肉鴨的核心種源卻一直掌握在外國人手中。長久以來,我國肉鴨養殖不得不從外國引種,這嚴重地制約了中國肉鴨行業的發展。過去,在中國人的餐桌上最常見的肉鴨大多數是英國的櫻桃谷鴨,為了獲得純正的祖代種付出了高昂的代價,一只1日齡祖代種鴨引種費為500元。此外,國外引進的肉鴨品種都是按照歐美人口味設計的,肉的品質并不適合中國人的口味,因而限制了我國肉鴨產業的發展。

正是在這樣的背景下啟動了“科企”聯合育種模式。在聯盟支持下,侯水生團隊分別與兩家企業開展聯合育種。

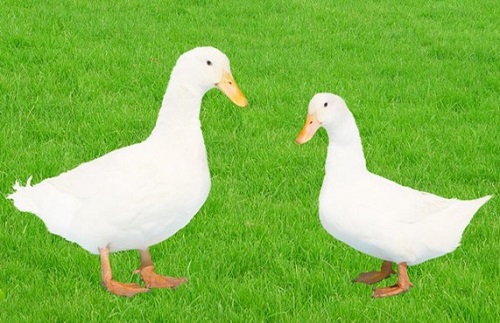

2018年,侯水生團隊與內蒙古塞飛亞農業科技發展股份有限公司經過7年的緊密合作,聯合育成了生長快、胸腿肉率高、皮脂率低,適合整體加工咸水鴨、板鴨等食品的“中畜草原白羽肉鴨”新品種,其主要生產性能、各項試驗和指標都達到或超越從國外引進的肉鴨品種。

中畜草原白羽肉鴨 畜牧聯盟供圖

“‘草原鴨’實際上是我們與企業合作,從滿足市場需求出發,花費7年時間逐步培育出來的新品種。”侯水生說,以北京鴨為育種素材,針對消費者厭食油膩的飲食習慣,選育了瘦肉型肉鴨新品種;考慮到為養殖戶降低飼養成本,新培育的肉鴨品種必須擁有較高的飼料轉化率……

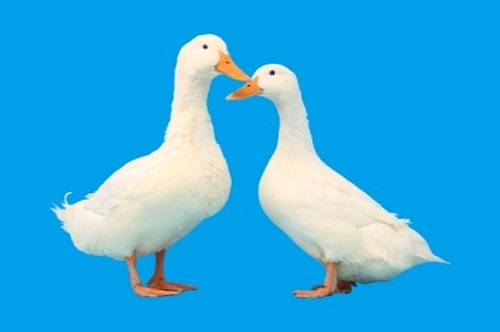

2019年,牧醫所與新希望六和集團聯合育成的中新白羽肉鴨獲得了國家畜禽遺傳資源委員會頒發的肉鴨新品種證書,并正式發布。

在6年的合作中,雙方發揮各自強項,研究所的技術優勢與企業的資金和市場優勢擰成一股強勢力量,實現強強聯合,深入開展聯合攻關和集成創新。

為了達到飼料轉化率高、瘦肉率高、皮質率低這些選育目標,侯水生帶領育種團隊進行了大量的數據采集、對比、分析,建立了相應的數據模型;比如為保證商品代肉鴨具有最大雜交優勢,以現有4個專門化品系為基礎,進行了大量不同雜交組合對比試驗,并對試驗數據進行分析,最終確定最優的雜交組合模式進行商品代繁育。

中新白羽肉鴨 畜牧聯盟供圖

為了配合“中新鴨”的推廣,新希望六和采用全產業鏈模式。新希望六和股份有限公司總裁鄧成說,公司以一體化思維打通禽產業鏈,共享產業價值。以統一供雛、統一供料、統一管理、統一防疫、統一回收的“五統一”,與家庭農場共建命運共同體,實現產業鏈100%閉環,從源頭上保障食品安全。

中國農業科學院副院長馮忠武充分肯定了“中新鴨”的培育模式,“這是科企合作的典范。白羽肉鴨配套系的完成就是雙方精誠合作結出的碩果。”

如今,“草原鴨”“中新鴨”開始走上了人們的餐桌。

種業創新聯合體圓夢“白羽肉雞自由”

在我國,雞肉已成為僅次于豬肉的第二大肉類消費品。其中,白羽肉雞是畜牧業乃至農業中產業化、規模化、市場化程度最高的產業。然而,近15年來,我國白羽肉雞種源百分百依賴進口。作為全球三大白羽肉雞生產國之一,我國白羽肉雞種源長期受制于人,種業安全受到嚴重威脅。

“這成為白羽肉雞行業持續健康發展的瓶頸。”牧醫所雞遺傳育種科技創新團隊首席科學家文杰告訴《中國科學報》。

然而,畜禽育種是個相當復雜的系統工程,周期長、投入大、見效慢。為了破解白羽肉雞聯合育種難題,聯盟成立產學研緊密結合的種業創新聯合體,由牧醫所聯合華南農業大學、廣東佛山市高明區新廣農牧有限公司、山東民和股份有限公司和山東鳳祥股份有限公司等共5家單位開展協同攻關,全面推動我國白羽肉雞自主育種工作。

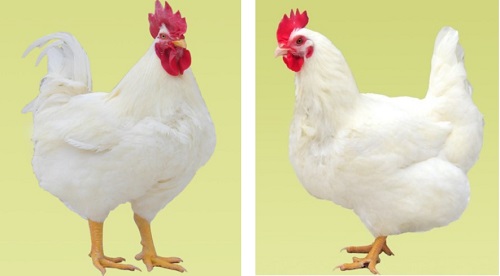

2021年,我國首批白羽肉雞新品種“廣明2號”培育成功,為打破我國白羽肉雞祖代100%依賴國外進口的局面吹響了號角。

廣明2號白羽肉雞。 畜牧聯盟供圖

秦玉昌說,但新品種的獲得只是萬里長征的第一步,未來將面臨更加殘酷的市場競爭和國際種業巨頭的全面扼制,需要持續投入和全面發力。

為了讓“廣明2號”白羽肉雞迅速搶占國內市場,聯盟群策群力,搭建了“廣明2號”白羽肉雞新品種展示平臺。2022年,聯盟在云南昆明召開“第二屆畜禽種業科技創新峰會”,重點推廣“廣明2號”白羽肉雞新品種。

不僅如此,為了推動體制機制創新,升級原有的創新聯合體,在聯盟推動下,又成立了“中國農業科學院白羽肉雞研究中心”創新聯合體,由畜牧所聯合華智生物技術有限公司、佛山市高明區新廣農牧有限公司等11家高新技術研發機構和產業頭部企業共同組建,實現跨領域、跨單位、跨團隊的集團軍作戰。

秦玉昌說,聯盟將在協同創新和產業對接等方面發揮更大的作用。

在科技人才方面,以中國農業科學院白羽肉雞研究中心為平臺,集合和引進生物育種領域的技術研發領軍人才,定期抽調頭部企業的骨干,在種雞飼養、疫病凈化、屠宰加工等方面為白羽肉雞生產企業進行技術培訓。

在技術服務方面,聯合優勢院所、高校和企業構建“三創一體”卓越研究團隊,聯合國內龍頭肉雞企業,持續探索創新科企融合發展模式,實現產業鏈、創新鏈、資金鏈、人才鏈全鏈貫通;在肉雞主產區發揮聯盟內成員的力量,布局推廣和服務體系,形成國產品種的推廣應用的各種形式的聯合體。

在資金投入方面,充分發揮聯盟的強強聯合作用,成員單位積極爭取各地財政資金,對于推廣應用國產白羽肉雞新品種的企業,申請地方政府的補貼或優惠政策,或采用后補助的方式進行適當補貼。

育種聯合會助力首個專用化肉牛新品種

長期以來,我國肉牛主導品種種源嚴重依賴進口。“雖然我國牛品種資源豐富、存欄量大,但產肉性能偏低,遠未發揮出我國肉牛品種和數量的優勢。”牧醫所研究員李俊雅告訴《中國科學報》。

其主要原因是我國肉牛產業形成較晚,一直到上世紀80年代末才開始萌芽。牛具有世代間隔長、繁殖效率低的特點。同時,我國肉牛生產模式復雜,育種數據收集難度大,這些都導致了肉牛育種遺傳進展緩慢。

為了加快肉牛育種遺傳進展,李俊雅團隊建立了我國第一個華西牛基因組選擇參考群,率先將基因組選擇技術應用到肉牛育種工作實踐中。

育種初步成功后,又迎來了推廣難題。“在大動物育種上,組織機制是關鍵,我們創新性地開展了肉牛聯合育種工作。”李俊雅說。

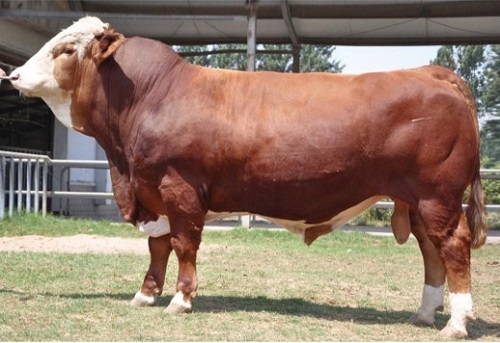

華西牛 畜牧聯盟供圖

秦玉昌介紹,在聯盟的支持下,肉用西門塔爾牛育種聯合會成立,針對育種企業規模小、育種世代間隔長等限制性條件,采用現代化企業管理模式運營,以聯育肉牛育種科技有限公司為主體的聯合會形式開展各項聯合育種工作,制訂了嚴格的準入退出機制、資源共享和利益分配機制、聯合工作機制等。

截至2022年,參與聯合育種的會員單位達60余家,包括14個國家肉牛核心育種場和41家核心群場戶,制訂了《肉牛品種登記技術規程》、《肉牛體型外貌線性鑒定技術規范》、《肉用牛聯合后裔測定技術規程》等工作規范,開展統一性能測定、后裔測定、外貌評定、育種規劃等具體工作。按照“育種目標統一、育種標準統一、育種技術統一”的“三統一”要求,將多個分散的育種場相同或相近品種的遺傳資源整合到一起,形成大規模的核心群,提高選擇通徑的選擇強度,擴大育種資源來源。

“華西牛新品種的育成只是我國肉牛種業振興過程中的一個逗號。”牧醫所副所長周正奎說,后續他們將進一步提升華西牛生產性能,完善育種技術體系及相關標準;建設華西牛種公牛站和國家級核心育種場;開展國際聯合遺傳評估;進一步與市場對接,完善華西牛自主商業育種機制。

大膽創新形成“剛”性合作機制

“國家畜牧科技創新聯盟屬于自發性、非贏利性、非法人合作組織,協同創新是聯盟的主基調,但是由于聯盟沒有專門的項目支持,為了保證形成創新合力,聯盟在協作機制上進行了大膽探索。”秦玉昌說。

在不觸動現行管理體制的前提下,聯盟要求形成“剛”性合作機制,即聯盟成員單位根據分工,圍繞產業發展需求確定攻關任務,圍繞任務的各個環節和關鍵點明確工作內容,開展聯合攻關。

“為了保證科研和產業需求的吻合,聯盟在工作機制上進行創新。”秦玉昌介紹,規模奶牛場提質增效是國家畜牧業高質量發展的標志。近年來,聯盟向成員企業征集技術需求。隨后,內蒙古優然牧業有限責任公司、黑龍江省九三農墾鑫海奶牛養殖專業合作社等多個成員單位向聯盟提出了奶牛綠色健康高效養殖的迫切需求。

這一技術需求被傳遞給聯盟成員中的科研院所。圍繞奶牛綠色健康高效養殖,牧醫所聯合西北農林科技大學、河北農業大學等單位開展粗飼料利用、奶牛高效飼養和優質生鮮乳生產方面的源頭關鍵技術研發與集成。而推廣部門——中國奶業協會、山東省畜牧總站等單位負責對接熟化關鍵技術并組織示范與推廣。

“將聯盟成員根據職能定位劃分為科研院所、推廣部門、生產企業等三類主體,形成了由生產企業反饋實際問題需求、科研院所根據反饋進行技術再創新、推廣部門組織技術推廣的閉環式工作方式,實現了生產主體提需求、科研單位出技術、推廣單位組織推廣‘三位一體’的工作機制。”秦玉昌說。

2022年,聯盟共牽頭組織32家科研單位、20家推廣部門和27家生產企業開展協同創新,以生豬、肉鴨、奶牛為單元,創制了畜牧業綠色提質增效技術體系3個,形成了一批可復制、可推廣、一體化的科研成果。

例如,針對奶業綠色發展面臨的優質奶源不足、奶牛生產效率和飼料轉化率低等突出問題,聯盟針對我國不同牛奶產區不同規模奶牛場養殖技術需求,聯合22家科研機構、推廣單位和企業協同創新,集成18項關鍵主推技術。構建了家庭牧場、中等規模和大型集約化牧場三種不同規模不同生產水平的35個核心示范基地,存欄奶牛12.63萬頭,輻射牛群約425萬頭,約占全國存欄的50%。建立了由點到面的“金字塔型”技術推廣模式,使奶牛單產平均提高17.7%、飼料轉化率提高13.3%,牛奶質量達到北美水平。