盛彤笙(1911—1987)畜牧獸醫教育家、科學家,中國現代獸醫學奠基人之一。1911 年6 月4 日,出生于湖南長沙。1922 年入雅禮中學就讀,1928 年考入中央大學理學院動物學系,1936 年和1938 年分別獲得了柏林大學醫學和獸醫學雙博士學位。回國后先后任教于江西省獸醫專科學校、西北農學院、中央大學。1946 年赴蘭州籌建國立獸醫學院并出任院長。1949 年后,繼續任院長外,擔任西北軍政委員會畜牧部(局)副部(局)長、中國科學院西北分院籌備委員會副主任委員等職務。1956 年當選為中國科學院生物地學部學部委員。1957 年“反右”蒙冤,先后在中國農科院西北畜牧獸醫研究所、中獸醫研究所、蘭州獸醫研究所工作,1979 年調任江蘇省農科院任研究員。2009 年被授予新中國成立60 周年“三農”模范人物榮譽稱號。

飽學之士 娃娃教授

盛彤笙祖籍是江西省的永新縣龍門鎮盛家村。祖上是當地的名門望族,書香之家,后來家道中落,其父在湖南長沙一所教會辦的雅禮中學當了名小職員,盛彤笙1922年小學畢業后,即隨父在這所學校上中學,上課的大多是美國教師,用的課本除了國文和中國歷史、地理外,其他課程全都是英文教本。雅禮中學這段嚴格的訓練,為他打下了良好的英語和文化功底。

1928年,盛彤笙考入南京國立中央大學理學院動物學系。他以常人無法可比的學習勁頭,三年時間讀完了四年的課程,同時又考入上海醫學院學醫。這是一所典型的英美式學校,幾乎全用英文課本,用英語講授,上課的大多數是外籍教授,對學生要求非常嚴格,淘汰率也很高。在上海醫學院讀完三年級,還差兩年畢業時,遇上原籍江西招考公費留學生,盛彤笙報名參加了考試,并被錄取。1934年盛彤笙赴德國留學,在海上航行了一個多月,他以過人的天賦和刻苦精神,從德文字母開始,學習新的語言,到柏林時已初步能用德語會話。入學后,他先用兩年時間學完醫學,1936年通過了博士論文答辯。后兩年又在漢諾威獸醫學院學習獸醫,通過了獸醫學博士論文答辯。

1938年,盛彤笙在德國學業有成,已是精通英、德、俄三種語言,取得了醫學、獸醫學兩個博士學位的飽學之士。以他的才學可以在任何一個歐洲國家找到一份條件優越、待遇優厚的工作。但在歐洲的留學使盛彤笙看到了畜牧業對強壯一個民族的重要性。他深感自己的同胞終生勞碌,每人所能享用的資源卻極其有限,民眾的生活,一直停留在非常困乏的狀態,民族的健康尤其蒙受了很不利的影響。學業有成后,他義無反顧地回到了山河破碎的祖國,興辦教育,傳播知識,培養人才,造福民族。

盛彤笙回國后,先后在江西省獸醫專科學校、西北農學院執教,1941年來到中央大學。當年中央大學有一批剛從國外回來的青年教授,如盛彤笙、翁文波、胡祥壁、湯逸人、黃玉珊等人,均未滿30歲,他們思想活躍,精力旺盛,充滿朝氣和活力,學生們戲稱之為“娃娃教授”,而盛更是其中的“娃娃教授頭”,名滿全校。

創業西北 興學強農

1946年5月,國民政府主席蔣中正頒布手令,行政院761次會議通過,決定在甘肅蘭州創辦一所國立獸醫學院,以開發大西北的草原資源,發展畜牧業。由國民政府教育部長朱家驊親自點將,盛彤笙教授來到蘭州,開始籌建我國唯一的獨立獸醫學院。在蘭州大學校長辛樹幟的鼎力支持下,整個辦學從延攬師資、招收學生、設置課程、籌措經費、修建校舍、購置儀器、厘定章則等一應大小事務,都在艱難中有條不紊地進行。僅兩、三年時間,就在黃河之濱的小西湖畔建起了一座雄偉壯觀的教學樓——伏羲堂,聘請了十幾位留洋博士,儀器設備也初具規模,一座世人矚目的高等學府——國立獸醫學院出現在甘肅蘭州。在當年的亞洲,也只有日本東京大學、菲律賓馬尼拉大學、印度德里大學這三所大學設有獸醫學院,而獨立設置的僅此一家。

新中國成立后,盛彤笙被中央人民政府政務院任命為西北獸醫學院院長。盛彤笙對學院的前景充滿了信心,他經常激勵同學們:“我們學習獸醫科學,就是要增加皮毛乳肉的產量,使全國同胞都能過上豐衣足食的生活,讓全國的人每天有半斤奶、一枚蛋,每人有一件毛衣、一雙皮鞋,大家都能享受畜牧業之惠,做一個健康強壯的中國人,做一個有尊嚴有品位的中國人,希望同學們堅韌勇敢地擔當起來。”

1950年盛彤笙調任西北軍政委員會畜牧部副部長,工作繁忙,但他非常關心學校的建設和發展,多次從西北畜牧部、教育部為學院爭取科研和基建經費;每年都在開學和期末到學校來安排工作,在開學典禮上和學生見面、講話,勉勵他們為畜牧業的發展作出貢獻。

黨和政府也極為看重獸醫學院這份家業。1949年10月1日,既是開國大典又是獸醫學院3周年校慶,西北野戰軍副司令張宗遜上將一早就來到學校,和師生一齊“國校同慶”。1950年12月3日,甘肅省人民政府主席鄧寶珊在工作千頭萬緒百廢待舉之時,參加首屆學生的畢業典禮,稱“盛彤笙是我們甘肅的寶貝”,勉勵畢業生要為農牧民謀幸福。更為難忘的是,1951年8月28日,西北軍政委員會習仲勛副主席在參加甘肅土地改革工作會議后,專程來院視察,稱贊獸醫學院是“大西北的瑰寶”,政府對獸醫學院寄以很大的期望,希望為西北畜牧獸醫事業的發展努力奮斗。同時,政府對學院所撥辦學經費逐年增加,一大批國內外著名的專家學者齊聚在伏羲堂前,整個學院人才濟濟,儀器設備充足完備,招生人數不斷增加。1953年還在全國首批招收研究生,開始更高層次的人才培養,學院成為亞洲第一流的畜牧獸醫高等學府。1956年,蘇聯派駐中國的農業部專家組組長、莫斯科獸醫學院院長葉爾紹夫曾經說,“我考察了中國十多個獸醫專業教育機構,包括南京農學院的獸醫專業,其前身為中央大學獸醫系,曾經擁有中國第一流的獸醫師資和設備,培養出許多人才。但我考察后認為,唯一與莫斯科獸醫學院相當的,是蘭州小西湖的那個小小的西北畜牧獸醫學院。”

正當一展抱負之時,1957年盛彤笙被無端打成右派,并撤消一切職務。一年后,西北畜牧獸醫學院遷到武威黃羊鎮,組建成了新的甘肅農業大學。但盛彤笙創辦的這所立足于大西北的畜牧獸醫學院,為新中國培養了一大批高層次的專業人才。12年中,開辦大學本科、專科以及各類短訓班、民族班、藏訓班、輪訓班共50多個班次,培養本、專科及碩士研究生及各類短訓人員2000多人。在畜牧獸醫人才奇缺的大西北,這是一個了不起的成績。1954年《人民畫報》十一月號以及《西北畫報》1954年第三期,都將西北畜牧獸醫學院作為新中國的建設成就,向國內外作了專題介紹,在中國農業教育史上,寫下了濃墨重彩的一頁。

學界泰斗 惠澤蒼生

盛彤笙學業精深,學貫中西。留學期間,他曾代表中國政府參加了在德國萊比錫舉行的世界家禽會議和在瑞士召開的第13屆世界獸醫會議。1941年來到遷至成都的中央大學畜牧獸醫系任教,相對穩定的環境,使他能專心致力于教學和科研。當時成都地區的水牛流行一種不能站立、四肢麻痹、腿部皮膚溫度低的疾病,農民稱之為“四腳寒”,給養牛農戶造成很大損失。在當時既無經費又無設備的困難條件下,盛彤笙通過實地調查和病例分析,并查找了國內外大量資料,在世界上首次證實了我國川西一帶流行的水牛“四腳寒病”是一種病毒引起的傳染性腦脊髓炎,發現了一種新病毒,成果在全球頂極刊物《科學》上發表。這在當時猶如一道閃電,劃破抗日戰爭大后方的夜空。

解放前,國內自己的獸醫專業教材不多,在中央大學任教的5年,他先是將從德國留學帶回的顯微膠卷,譯出Kelser教授所著《獸醫細菌學》;他還編寫了我國第一部《獸醫細菌學實習指導》和《家畜尸體解剖技術》,作為畜牧獸醫專業教材。他與劍橋大學教授朱曉屏合著的《獸醫細菌學實習指導》,被各大學或農學院的畜牧獸醫專業選用,兩年中再版3次。1942年,他受命主編剛剛復刊的全國性《畜牧獸醫月刊》,同時還擔負《中國畜牧獸醫學會會訊》《中華自然科學社社聞》兩種刊物的編輯、發行工作。在抗戰期間畜牧獸醫讀物貧乏的情況下,為同道提供了發表科研成果和交流國內外科學情報的園地。

解放后,黨和政府非常看重盛彤笙的才學,在西北軍政委員會主席彭德懷,副主席習仲勛、張治中的推薦下,由毛澤東主席、周恩來總理六次簽署任命書,對盛彤笙委以重任。其先后擔任了西北軍政委員會畜牧部副部長、西北行政委員會委員、西北行政委員會畜牧局副局長等職務。同時,他還在1954年當選為第一屆全國人大代表,1955年被遴選為中國科學院生物學地學部學部委員,1956年選為中國農科院學術委員會副主任,中國畜牧獸醫學會副會長,一級研究員。

祖國的大西北幅員遼闊,草原廣袤,歷來是畜牧業發展的重要基地。但由于畜牧獸醫事業極為落后,許多疫病如牛瘟、馬鼻疽、豬霍亂、羊痘、雞瘟、各種家畜的炭疽和出血性敗血癥等,幾乎年年在各地流行,重創了畜牧業的發展。作為西北畜牧部當時的專業領導,在任期間,盛彤笙多次深入牧區,調查研究,奔波在疫病防治的第一線。他赴青海指導羔羊痢疾的研究;在寧夏和甘肅取得了牛瘟、炭疽、出血性敗血癥、疥瘡等疫病防治的突破;赴陜西漢中指揮了圍剿口蹄疫的戰役;組織西北各省開展了大規模的家畜寄生蟲防治,逐步扭轉了羊只春季大量死亡的局面。他最早提出了“貯草備冬、劃區輪牧、改良畜種”的主張,在西北牧區同時大規模推行,使畜牧業生產走上了科學發展的軌道,許多衰敗的草地也恢復了水草豐美的勃勃生機。卓有成效的工作,使他被習仲勛、張治中等西北局領導譽之為“我們的大學問家”。

從1949年底開始,盛彤笙就在獸醫學院多次舉辦防疫人員訓練班,培養基層防疫干部,為當時防治和撲滅牛瘟、口蹄疫等烈性傳染病發揮了重要作用。在他的指揮下,在各省專業人員和西北畜牧獸醫學院的配合下,1950年撲滅了甘肅河西的牛瘟;1951年,在青海對牛群進行大面積的注射牛瘟疫苗,阻止了牛瘟向內地的傳入;1951年在寧夏開展了大規模的綿、山羊寄生蟲防治;多次在甘肅境內開展了撲滅豬瘟、口蹄疫、炭疽、豬肺疫等重大戰役,到1958年底,西北地區基本上控制或消滅了危害牲畜最嚴重的烈性傳染病。

1954年大區撤銷,盛彤笙調任中科院西北分院籌備委員會第一副主任委員,主持籌備工作。在他們一班人的共同努力下,5個研究單位和中科院圖書館蘭州分館相繼成立,一大批科技人員也從全國各地陸續來到蘭州。根據他的意見建立的獸醫研究室,為中國農業科學院獸醫研究所、中獸醫研究所的成立奠定了基礎。

科學大家 遠見卓識

盛彤笙作為一個科學大家,總是能以他那深邃的思想和那渴望國家富強、心系百姓疾苦的寬闊胸懷,以非凡的目光和遠見卓識,洞察和預見未來,看清歷史走向,指明前進目標,對社會產生著深遠的影響。

新中國一成立,盛彤笙就以一個專家特有的責任感,于1949年10月邀請在蘭州的畜牧獸醫界人士座談,提出了10條西北畜牧獸醫工作的方針和措施,分別向中央和西北局進言。主要有:請在西北人民政府中設立畜牧部,西北各省人民政府設立畜牧廳,各縣人民政府設立畜牧科;召開全國畜牧獸醫業務和教育會議;請在西北增設毛紡廠,或令津滬毛紡廠遷來西北;請在甘肅增設洗毛廠和洗鬃廠;設置獸醫防治網;籌建乳肉罐頭工廠及冷藏運輸機構;厘定各種畜牧獸醫法規等。這些建議與政府的思路不謀而合,不久西北軍政委員會設立了畜牧部,西北各省也相繼設立了畜牧廳。此后,國家在西北建設了多個毛紡廠、冷庫;省、地、縣建立了畜牧獸醫工作系統。這些前瞻性的建議,幾乎都陸續被采納而變為現實。

盛彤笙針對六億人民搞飯吃還難以解決溫飽的現狀,另辟蹊徑,于1963年在北京全國農業科學規劃會議、全國政協會議上多次發言,提出向畜牧業進軍,豐富我們的肉、蛋、奶等食品,改進我國人民的食物結構,使蛋白質的需要趨向于滿足,營養水平才會顯著提高,體質將大為增強,吃飯問題才能從根本上得到解決。并希望重視發展南方山區畜牧業,以促進農業早日過關。可惜這些意見未能被接受,直到1983年,西北廣大地區和南方山區開展種草種樹、發展畜牧,才被認可。這時,距他提出建議之時已過了整整20年。

1973年在蘭州召開了一個全國獸醫規劃會議,盛彤笙獨具慧眼,根據我國生產、生活情況及世界畜牧業發展的趨勢,在會上提出了80年代應重視發展城市畜牧業,在城鎮周邊建立較大型的奶牛場、養豬場、養雞場等,特別是發展生長期短、肉質增長速度快的養禽業,增加食物中肉、蛋、奶的比重,改善人民生活,提高身體素質。改革開放后畜牧業的蓬勃發展,特別是以城鎮為中心的養殖業的興起,無一不證明盛彤笙當年的真知灼見。

進入改革開放的新時期,針對我國發展畜牧業的問題上存在的思想阻力,他以巨大的理論勇氣,挑戰傳統的“以糧為綱”的基本國策,公開提出畜牧業產值達不到農業總產值的50%以上,不可能實現農業現代化。同年在中國科學院學部大會上,盛彤笙指出,我國發展畜牧業的潛力很大,現在遠遠沒有地盡其利,物盡其用。他反對當時流行的“糧食過了關再發展畜牧業”的說法,力排眾議,認為中國人的動物性食品消費量屬于世界最低行列,而糧食消費量屬于世界最高行列之中,糧食越吃越多,而乳肉越來越少,陷于惡性循環。因此,在樹立“大農業”和“大糧食”的觀點的同時,還應當樹立“大畜牧業”的觀點,力主加快畜牧業的發展。他的這些前瞻性的戰略思想和理論觀點,在我國農業現代化進程中產生了和繼續產生著深遠的影響。

情操高潔 為霞晚歲

以盛彤笙在學術界的地位和影響,以他孜孜以求的工作精神,完全能在發展國家的畜牧獸醫事業上有一番更大的作為,誰知1957年夏,情況發生了意想不到的變化,成為他人生道路上的一個重大轉折點。這年5月,《光明日報》派記者到蘭州來點火,盛彤笙抱著幫黨整風的良好愿望,直話直說地談了對一些問題的看法和疑惑,卻被當成反黨反社會主義的大毒草,多次遭到批斗。最終,被戴上右派帽子,撤銷了西北畜牧獸醫學院院長、中科院西北分院籌委會副主任、中科院學部委員、全國人大代表等職務職稱,僅改任全國政協委員一職,工資由科研一級降為科研三級。1957年10月,盛彤笙隨同他所創建的獸醫研究室,從中科院西北分院分出,并入中國農科院西北畜牧獸醫研究所,第二年,又到新成立的中獸醫研究所工作,后并入蘭州獸醫研究所。在“文革”中,盛彤笙再次受到沖擊,被游街、批斗,并以“特務”的名義關進了牛棚,受到反復審查,受盡屈辱。

坎坷的歲月沒有動搖盛彤笙對祖國、對事業的赤誠,他忍著心中的苦楚,以常人難以想象的意志和頑強的毅力,默默奉獻,在艱難歲月里留下了堅實的足跡。從1959年起,盡管他當時頭上還頂著個右派的帽子,連自己的著述都不能署名,但在夫人鄒東明的配合下,開始了翻譯德文獸醫經典名著《家畜特殊病理和治療學》。在獸研所一座潮濕陰暗的土坯小院里,在昏黃的燈光下,常常是盛彤笙口譯,鄒東明筆錄,夜以繼日,歷經數年,終于將這部卷帙浩繁的大作譯成中文,上卷名為《家畜傳染病學》,下卷名為《家畜內科學》,這是盛彤笙對我國獸醫學的一大貢獻。“文革”期間,盛彤笙盡管關“牛棚”,挨批斗,仍翻譯了東德貝爾等合著的《家畜的傳染病》一書。“解放”前后,盛彤笙翻譯各種文獻資料上百萬字,其中一部分在獸研所編輯出版的《獸醫科技資料》上刊載,為全國的畜牧獸醫工作者提供了最新的參考書籍和信息,這在思想禁錮的年代,的確意義非凡。他的書稿因淵博的學識、深厚的文字功底、流暢的文筆為出版家和同行稱道。

1979年,盛彤笙調任江蘇省農科院研究員,錯劃右派的問題得到改正,恢復了政治名譽,中科院恢復了他的學部委員職務,并被聘為國務院學位委員會學科評議組成員兼小組召集人。1985年中共中央組織部還批準他“按副省長級待遇”。此時他雖然體弱多病,但非常珍惜這一寶貴的工作機會,向組織表示“俾能奮其余生,為四化盡其綿力”。1979年,他主持編纂《中國大百科全書·農業卷》獸醫學部分。同年,他還主編了《中國畜牧獸醫詞典》。同時,審校了《德漢動物學詞匯》。為了確保著作的質量,他翻閱了大量中外資料求證,逐字逐句地推敲。在審核稿件時,必須找到各個辭條的原文,一一仔細訂正,有時為一個字、一個詞、一個術語,書信討論往來竟達7次之多。為了科學術語的準確統一,他唯恐打印工人不熟悉外文及拉丁文,就自己刻蠟板,油印后又親自到郵局投寄,經常步履蹣跚地行走于家中與郵局之間,前后親手發出300多份信件。一個中科院院士、一個年逾古稀的老人,就這樣以自己博大的胸懷、恢宏的氣度,將手中的每一件事都做成經典,做到極致。

盛彤笙一生歷經磨難,積勞成疾,于1987年5月9日去世,終年76歲。新華社以《著名獸醫學家盛彤笙在南京逝世》為題發專電報道。他的人生謝幕了,但他的精神卻長留人間,在一切他工作過的地方,永遠珍存著他的精神、智慧和英靈。

(胡云安,甘肅農業大學原黨委副書記、紀委書記;陳貴仁,甘肅農業大學原獸醫系黨總支書記、校工會主席;趙西玲,甘肅農業大學原宣傳統戰部副部長)

▲20世紀50年代盛彤笙與妻子鄒東明及兒女合影

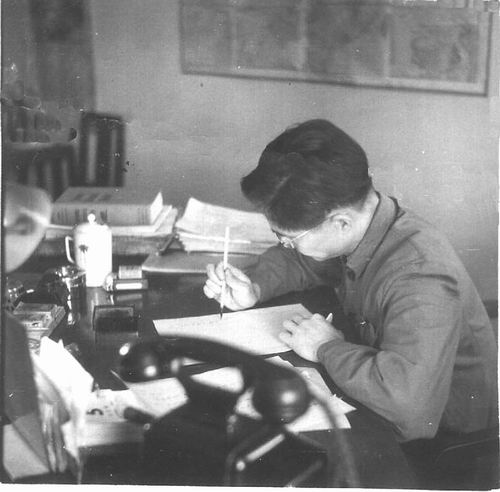

▲20世紀50年代在西北軍政委員會畜牧部時的工作照

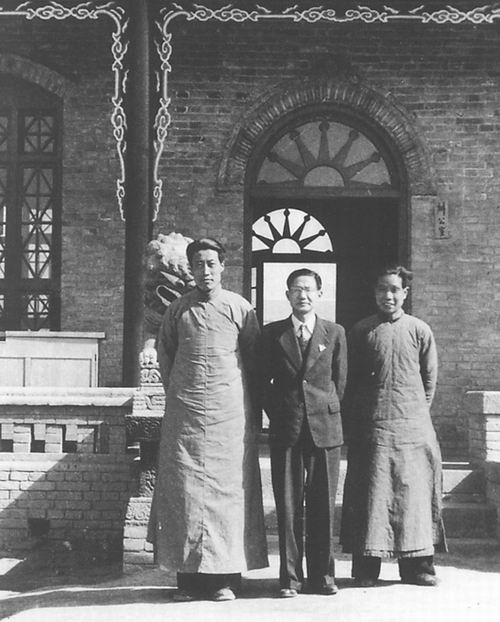

▲20世紀40年代末盛彤笙(中)與總務長常英瑜(右)、教師謝錚銘在國立獸醫學院交誼廳前合影

憶盛彤笙院士在蘭州最后八年的一些往事(節選)

■張遵道

盛彤笙離開蘭州前的最后八年時光,是在地處蘭州市黃河北徐家坪的中國農業科學院蘭州獸醫研究所度過的。而這個很有名氣的科研機構的前身,正就是上世紀50年代盛先生任西北行政委員會畜牧局副局長時,倡導并安排籌建的西北畜牧獸醫研究所。1970年,“文革”浩劫鼎盛期,中國農業科學院遭遇滅門解體之災,院屬京外各研究所一律就地下放,中國農業科學院蘭州獸醫研究所改名甘肅省獸醫研究所,由省革委會農牧局領導。機構調整中,盛彤笙夫婦便隨著當時的業務辦公室(后改為科研管理處)遷到徐家坪所部上班,家仍住在黃河南的小西湖分部,每天搭乘所里的通勤班車,早出晚歸,中午在專為他們安排于招待所的一間客房內吃飯、休息。

上世紀70年代初期,“文革”風暴將國內已艱辛建立起來的獸醫防疫網絡幾乎全部摧垮,難以預防和控制多種畜禽烈性傳染病的暴發與傳入,在我國長江中下游一些省的豬只比較集中的養豬場和商品生豬轉運站,率先暴發了一種豬的發熱性、接觸性傳染病,其特征和臨床表現與豬口蹄疫難以區別,間或也見感染人的報道。此病蔓延很快,一時波及全國25個省、市、自治區,給養豬業帶來很大威脅。1972年以前曾將它命名為豬疑似口蹄疫病,但流行病學調查表明,此病僅發生于豬,并不感染牛、羊等偶蹄動物,也無明顯的季節性,而且但凡是豬,不同品種、年齡都可感染發病,經實驗室檢測,發現它與國內當時保存的四型口蹄疫病毒均無血清交叉反應。其實,作為一位著名微生物學家的盛彤笙研究員,從一開始就密切關注與此病有關的各種信息,憑著他的專業敏感,認為將其定性為口蹄疫病值得商榷。他查閱大量國外文獻發現,1966年歐洲的意大利、英、法、德、奧地利等國家,亞洲的日本及我國香港地區,都曾發生過類似豬病,而且意大利、英國的獸醫科學家作過較詳細的研究,初步認定是由一種腸道病毒引發的新的豬傳染病。便立刻翻譯撰寫了《由一種腸道病毒在豬所致的口蹄疫癥候群》《香港豬的一種水泡性疾病與口蹄疫的鑒別》《英國豬水泡病流行的初步研究》《豬水泡病毒與B5型柯賽奇病毒的血清學關系》《豬水泡病毒分離物之間的抗原差異以及它們與B5型柯賽奇病毒的關系》《豬水泡病》等多篇文章,見諸于《獸醫科技資料》。及時送來可以擊玉的他山之石,無疑對本所有關科研人員的研究方向和探索思路,起到了導誤、啟發和助推的作用。很快,經蘭州獸醫所科研人員與北京大學生物系專家的協作研究,終于查清了引發此病的并非口蹄疫病毒,而是一種應劃入微小核糖病毒科腸道病毒屬的一種新病毒,且與屬內的人類柯賽奇B5病毒特性十分一致,并成功地從試驗豬的糞便中分離出了柯賽奇B5病毒,說明該病毒可在豬體內繁殖。這個結果與盛先生提供的資料和判斷非常吻合,此病便被正式定名為豬傳染性水泡病。只要元兇找到了,就必然有辦法制服它,經科研課題組的反復試驗,1975年研制成功了“豬傳染性水泡病組織培養弱毒疫苗”,對預防、控制乃至撲滅豬水泡病疫情,發揮了重要作用。

1978年3月全國科學大會在北京人民大會堂隆重召開,宣告中國大地科學春天的到來。蘭州獸醫研究所的“豬傳染性水泡病疫苗研究”等5項重大科研成果榮獲全國科學大會獎。這項殊榮多年來一直被人們引以自豪,寫入史冊,但再也難聽到有幾個人能提及當年盛彤笙院士曾為之作過的貢獻!就像一群探險求索的人陷入窮途,任何一個小小的點撥或者啟發,往往可能就是取得豐碩成果的開端。但常見到的卻是人們在擺脫困難、闖過難關、到達目的后早就忘卻了那個指路者一樣,盛先生的這份不朽之功,恐怕也就被忘卻得干干凈凈!

(張遵道,中國農科院原中獸醫研究所及蘭州畜牧與獸藥研究所副所長、《中國獸醫科技》主編、研究員)