“那是我人生第一次看到這么多錢,也是第一次嘗到了養蜂的甜頭!”9月3日,在重慶市南川區金佛山中蜂資源保護暨成熟蜜生產技術交流會上,中華蜜蜂(又稱中蜂)養殖戶唐洪繪聲繪色地講述著養蜂故事。14年前,他與父親一起在老家金佛山養殖中蜂,13群蜜蜂收獲了300多斤蜂蜜,賺了15000多元,從那以后沒再外出打工,而是把養蜂當成事業來干。

嘗到甜頭后,唐洪成立了蜜蜂養殖專業合作社,十余年里,發展帶動蜂農184戶,目前合作社成員蜂群規模達3000余群,年產優質成熟中蜂蜜15噸以上,產值達690余萬元。

金佛山中蜂具有適應性、采集力高,抗逆性、繁殖力強等特點,是一種特色種質資源,2011年擁有了中國地理標志證明商標。南川區將中蜂養殖作為一大特色產業,指導中蜂養殖戶采用活框飼養等現代養蜂技術,提升行業標準,提高蜂蜜品質,推動蜂產業發展。目前,南川區中蜂保有量已達13.7萬群,中蜂養殖專業合作社46家,蜜蜂產業綜合產值已達3億元,并建立了中蜂保種場和保護區,與中國養蜂學會共建了“中華蜜蜂種質資源保護與利用基地”,被中國養蜂協會授予了“中華蜜蜂之鄉”稱號。

以南川為代表,中蜂產業已成為重慶山區農戶增收致富的重要渠道和持續推動鄉村全面振興的重要產業。近年來,重慶將中蜂產業列入現代山地特色高效農業的重要組成部分,依托本地自然資源,大力發展蜂產業,優化延長產業鏈,積極創建蜂產品知名品牌,將蜂產業打造成具有重慶地域特色的富民產業,推動蜂產業三產融合發展,全面提升蜂業發展質量。當前,重慶有南川區、彭水縣、城口縣、石柱縣等區縣先后被中國養蜂學會授予“中華蜜蜂之鄉”,是獲此稱號最多的省市。

“養蜂產業發展離不開科技支撐,目前我市蜂產業技術支撐體系已趨于健全。”重慶市農業農村委副主任袁德勝表示,依托國家蜂產業技術體系重慶綜合試驗站、重慶蜂產業技術體系創新團隊、重慶市畜牧技術推廣總站等,重慶擁有了集科研院所、技術推廣和行業管理三位一體的蜂產業技術推廣服務體系,為全市蜂產業發展及產業升級提供重要的技術保障,推動了重慶市蜂農養殖水平提升,蜂產品質量逐年提高,蜂產業經濟效益逐步增長。

截至2022年底,重慶市蜂群保有量159.38萬群,其中中華蜜蜂138.05萬群,西方蜜蜂21.33萬群,蜂蜜產量2.23萬噸,蜂王漿55噸,蜂花粉258噸,蜂膠180噸,蜂蜜產量全國第六,蜂群數量位居全國前列,蜜蜂全產業鏈綜合產值達60億元。

位于南川區頭渡鎮柏枝村的重慶中華蜜蜂保種場,地處金佛山自然保護區腹地,群巒疊嶂,五倍子花滿山怒放,花香四溢,山腰上排排封箱在林間錯落有致,蜜蜂來來去去飛舞著,勤勞地采花釀蜜。

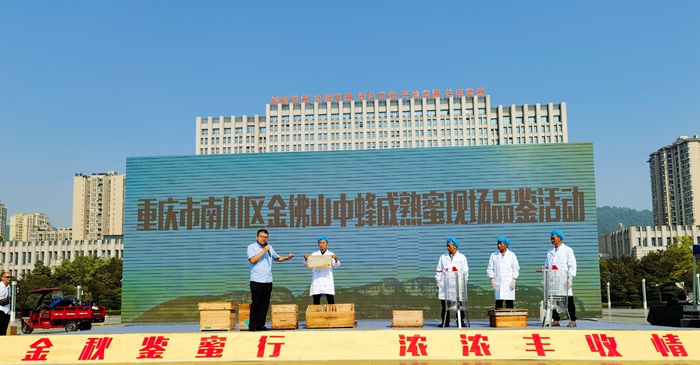

來自全國的蜂業專家學者和蜂農一起,圍繞金佛山中蜂資源保護、蜜蜂優質高產抗病繁育技術、中蜂成熟蜜生產等進行現場觀摩和探討交流,共同為做好中蜂土特產這篇大文章獻智出力。

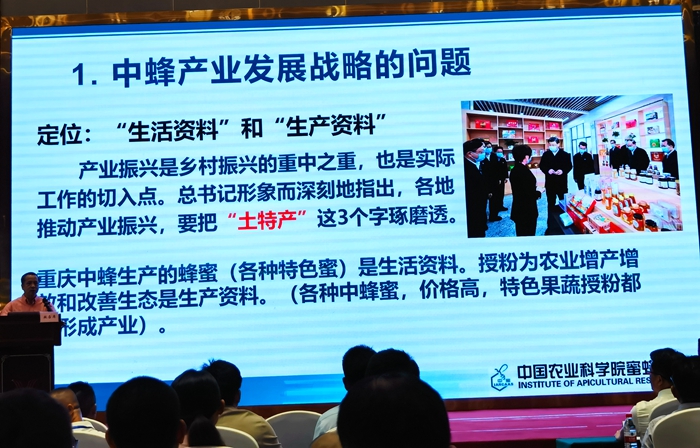

“愛因斯坦曾說過,‘當蜜蜂從地球上消失的時候,人類將最多在地球上多存活四年’。蜜蜂授粉是促進作物生長、提升產量和品質、實現綠色發展的關鍵一環,對保護生物多樣性和生態環境有重要意義。發展養蜂是農民就業增收脫貧致富的重要途徑。”國家畜禽遺傳資源委員會蜂專業委員會組長、國家蜂產業技術體系首席科學家、中國農業科學院蜜蜂研究所所長、研究員彭文君說道,“而小蜜蜂如何做成大產業?最重要的是要做好土特產文章,‘土’是土的資源、‘特’是特的品質、‘產’是產業集群,金佛山中蜂就是這樣‘土’的資源,要深入挖掘利用,打造有特色的蜂產品,形成規模化的產業發展。” 他建議,將蜂業工作納入農業生產主戰場,推動蜂業轉型升級,轉變發展模式和生產方式,推進養蜂規模化和智能化,依靠科技創新實現動力變革和動能轉換,促進小蜜蜂長成大產業。