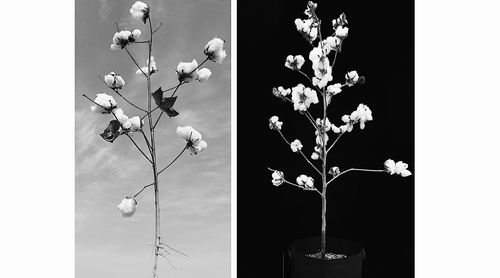

中棉113。中棉所供圖

4月,一批早熟棉陸續播種在新疆廣袤的棉田中。早熟棉“中棉113”的生長周期不到4個月,而破解其基因密碼,則歷經了整整4年。

近日,中國農業科學院棉花研究所(以下簡稱中棉所)研究員馬雄風團隊成功構建了陸地棉主栽品種“中棉113”的端粒到端粒基因組圖譜,并利用該基因組揭示了陸地棉著絲粒(連接一對姐妹染色單體的特化DNA序列)演化和短季適應性遺傳基礎,為新疆棉業突破“早熟低產”困境、開啟“設計育種”時代提供了關鍵鑰匙。相關研究成果發表于《自然-遺傳》。

在中國工程院院士、中國農業科學院研究員萬建民看來,該研究首次繪制了陸地棉端粒到端粒完整基因組圖譜,填補了復雜重復區域的高精度序列空白,為目標性狀遺傳解析設定了“精準坐標”。

中國工程院院士、華中農業大學教授張獻龍指出,這項研究的一個重要創新發現是陸地棉譜系特異的D08著絲粒重定位到衛星重復區域的現象,改變了棉花著絲粒僅以轉座子為主的傳統認知,為后續棉花著絲粒多態性以及可能功能關聯研究提供了新方向。

挑選優良品種作為“底盤”

“我們現在以育種為目標,想要去解析棉花優異性狀的遺傳機制,那么找到一個特定的、更新的資源材料,才是實現研究目標的最佳路徑。”論文通訊作者馬雄風告訴《中國科學報》,對“中棉113”的選擇,大有講究。

馬雄風介紹,以新疆為主的西北內陸棉區作為我國棉花生產的戰略核心,其冷涼干旱的生態條件對品種早熟性提出了迫切需求。然而,傳統早熟棉品種普遍面臨“早熟低產”困境,早熟和高產兩個性狀協同提升難度很大,是制約新疆棉花生產的瓶頸。

為此,研究團隊創新棉花早熟育種策略,通過分子聚合育種技術,育成早熟、優質、高衣分、高產新品種“中棉113”,實現了多個性狀的協同改良,特別符合新疆棉花生產的品種需求。

2019年,“中棉113”推出后,迅速得到廣泛推廣和應用。2022年至2024年連續3年入選農業農村部主導品種。

“有了‘中棉113’這樣的優良早熟品種作為‘底盤’,育種工作者就能夠進一步對其他迫切需要的生產性狀進行改良。”馬雄風說,比如讓株型更適應高密度種植,同時減少蔭蔽問題來提升光能利用率和機械化采收通過性;讓棉鈴吐絮更集中、葉片同步脫落,以降低機采籽棉雜質含量,提高脫葉劑使用效率等。

馬雄風認為,育種是一個不斷迭代更新、優中選優的動態過程。正因為“中棉113”是一個優異性狀突出的新品種,和以往其他品種資源存在較大差異,進行參考基因組的組裝才更有意義和參考價值,才能為深入研究棉花遺傳多樣性、對目標性狀進行遺傳解析提供關鍵材料,為創新發現提供更大的空間和可能。

借助多項先進技術,他們完成了“中棉113”從端粒到端粒基因組的組裝,實現了前所未有的基因組連續性和完整性。據了解,這是棉屬物種中第一個作為現代生產品種的高質量組裝,為陸地棉基因組研究提供了更為精確的參考。

高質量組裝“放大”基因組細節

“高質量組裝帶來的驚喜是令人振奮的。”論文第一作者、中棉所研究員胡冠菁解釋道,端粒到端粒(T2T)參考基因組組裝,可定義為能夠無缺口地覆蓋所有染色體,包括對復雜的著絲粒、端粒、核糖體DNA區這些復雜“黑洞”區域的完整解析。

陸地棉是異源四倍體物種,基因組中含有A型和D型兩個亞基因組,各有13對染色體,總計52條。因為栽培棉花經歷了長期的自交純化,一對染色體之間的序列一致性很高,所以參考基因組組裝出26條染色體。

胡冠菁介紹,在水稻、玉米等多種植物中,著絲粒主要由衛星重復序列組成,這是一類短而重復的DNA序列。而陸地棉的著絲粒比較特殊,主要由反轉錄轉座子構成,這是一種可以自我復制并插入到基因組不同位置的DNA序列。

但是,當團隊獲得了高質量的基因組后卻意外發現,在陸地棉全部26條染色體中,D08這條染色體著絲粒并不是反轉錄轉座子,而是和大多數植物一樣由衛星重復序列組成——由重復元件以典型的高階重復結構排布。

結合與其他近緣四倍體棉種的比較分析,團隊最終確定其他棉種中依然存在常規的反轉座子D08著絲粒,唯獨陸地棉中發生了原本著絲粒的失活,并形成了新的重復序列著絲粒。

“實際上,最近陸地棉標準系TM-1的基因組研究也發現了D08著絲粒所在的位置,確認該位移事件發生于異源四倍化后。而我們的研究對該位移發生時間的尺度測量則更加精細,明確是在陸地棉從其他棉種中分化后發生的。高質量組裝就像放大鏡,讓我們看清楚基因組里的更多細節。”胡冠菁說。

“這個現象在棉花中首次發現,在其他物種中也極少有兩種不同類型著絲粒共存和相互動態變化的報道,可以說為著絲粒的起源、演化提供了新的研究視角。”馬雄風說。

鎖定“超級基因”

該研究的另一個創新發現,是鎖定陸地棉D03染色體上一段長達11Mb的早熟關鍵區段,并揭示其獨特的著絲粒橫跨+染色體倒位雙重復合結構。

胡冠菁解釋,在遺傳學研究中,主效位點通常指的是那些能夠解釋大量表型變異的基因或染色體區域。而這一次他們發現的調控棉花早熟的主效位點很大。

這個大型倒位區段的出現,能夠追溯到陸地棉早期馴化過程中的半野生地方品種。其后續進一步發生變異并受到人工選擇推動,從而促使早熟性狀形成。

她說,這個區域中的大量基因,包括許多與開花相關的基因,互相連鎖著固定下來,能夠以“超級基因”的形式整體遺傳。傳統的遺傳學方法之所以無法將陸地棉的早熟“超級基因”拆開,是因為出現了倒位結構變異——區段序列倒置,使得其中所有基因被“打包”遺傳、高度連鎖。

“這個超級基因區域是深入研究早熟性分子遺傳機制的重要資源。”胡冠菁說。

此外,棉花的一條纖維即為一個完整細胞,在整個植物界乃至生物界都是相當大的單細胞結構。而棉纖維性狀的改變,關系到整個細胞的生長,也就是說基本上所有基因都會參與到纖維性狀改變的過程中,如同動用了整個宇宙的力量一般。

“所以很難找到個別功能特別突出的基因,能夠讓棉花纖維一下子變得特別長,或特別堅韌,這是它的復雜性所在。”胡冠菁說,后續進行的早熟與纖維性狀的協同改良研究至關重要。

張獻龍表示,該研究充分闡釋了半野生棉來源的早熟單倍型在馴化中的穩定傳遞機制,豐富了棉花基因組結構的認知,并為早熟分子設計育種提供了精準坐標。

萬建民強調,從功能基因研究視角看,棉花D03染色體區段內的基因資源發掘具有深遠意義。建議利用基因組編輯技術定向優化超級基因區段,實現“設計型品種”的快速創制。

相關論文信息:https://doi.org/10.1038/s41588-025-02130-4