秋雨掠過黃土高原上的溝壑和農田,生長了一季的莊稼快速地走向了成熟,飽滿的玉米掛在干枯的玉米稈上,露出金色的顆粒,高粱紅得像火一樣,和天邊的火燒云連成一片。相鄰的谷子地里,44歲的孫東寶,帶著三個研究生,正在討論今年的收成。臨近秋收的季節,這座全國唯一的國家級旱農試驗站里,留守的學生每天都要下地,為了方便干農活兒,他們都穿著軍訓的迷彩服。

這是一座建立了30多年的旱作農業試驗站,位于山西壽陽。30多年中,試驗站里駐守著一代又一代的年輕人,有人離開,也有留在這里,見證著黃土高原一點點變綠。

9月19日,孫東寶帶著學生觀察地里的作物情況。新京報記者 周懷宗 攝

種地三年,十五畝“畢業論文”

完成了這場秋收,25歲的冉漫雪就要回到北京,準備她的碩士畢業論文,如果不再繼續讀博士,這可能是她在黃土高原上最后一次種地。

三年前,剛剛考上中國農科院農業環境與發展研究所研究生的冉漫雪,從云貴高原出發,一路北上,沒來得及去北京,就先到了黃土高原,住進了這座建在田野中的試驗站。這幾乎是所有農學生共同的經歷,尚未入學,先下地干活兒。

今年研三的冉漫雪,正在做一項旱地多樣化種植的試驗,試驗已經做了三年,今年秋收后,就要開始寫畢業論文。新京報記者 周懷宗 攝

孫東寶是這些學生們的老師,在這座站上,他已經工作了16年,從每年的春播開始,一直到秋收結束,所有的時間都在試驗站,做試驗、指導學生、管理試驗站……一年之中,最少要在試驗站駐扎半年以上,最多的時候,他全年只回家8天,試驗站的學生、農田里的工人、周邊的村民,是他更熟悉的人,而北京的工作單位中,反而很少有人能見到他。

冉漫雪是孫東寶的學生,在試驗站,她管理著15畝試驗田,試驗田里種著高粱、玉米、谷子、向日葵等不同的作物,每種只有幾米寬的一條,中間還種著用作綠肥的雜草,這是一項旱地農業多樣性種植的試驗,冉漫雪已經做了三年,在冉漫雪之前,她的師兄師姐們,做了更長的時間。

這是一場改變旱地農業模式的試驗,從雜糧為主到玉米為主,從低產到高產穩產,30多年中,旱地農業技術,給北方旱地帶來了許多改變,糧食在不斷增產,但同時,長期的連作也帶來了許多問題,新的種植模式,豐富的作物種類,是他們當前研究的主要方向之一。

三年中,許許多多的試驗數據積累起來,成為了畢業論文的素材,今年的秋收,對她來說格外重要,一場突如其來的極端天氣,可能會讓她失去許多數據,最嚴重的情況,可能造成延遲畢業,這是農學生們的無奈,尤其在靠天吃飯的北方旱地中,做科研的農學生們,和所有的農民一樣,隨時面臨著各種變數。

30多年前,在牛圈建起試驗站

早晨6點多,試驗站開始變得熱鬧,駐站的老師和同學們陸續起床,廚房里已經做好了早餐,早餐的材料,絕大部分都是試驗站自己種的,蒸熟的黏玉米、小米粥、蒜泥茄子、炒白菜、煮花生……

清淡但豐富的食物,很多都是學生們前一天晚上在地里摘回來的。這里人最多的時候,有三十多個學生,接近飽和,他們種植的糧食、蔬菜、水果,除了試驗所需的材料外,剩余的部分完全可以自給自足。

“現在的條件,比以前好多了。”孫東寶說。

9月26日,山西壽陽站試驗田中,幾個常駐的學生走過田間路。新京報記者 周懷宗 攝

30年前,這里的人們,吃一頓白面餃子,都是一件奢侈的事情。

壽陽位于黃土高原腹地,晉東向豫西過渡的地帶,土地貧瘠、氣候復雜,降雨量少,是典型的干旱半干旱地區,千百年中,人們靠天吃飯,種植雜糧,遇到災年,往往顆粒無收。一直到上世紀90年代,谷子、高粱等雜糧,還是這里最主要的農作物。

1991年,一群來自北京的農業科學家,響應國家“七五”科技攻關號召,想要改變生產條件最惡劣、經濟條件最不發達地區農民“靠天吃飯”現狀,中國農業科學院農業環境與可持續發展研究所研究員陶毓汾就是其中之一,他和同事們第一次來到壽陽縣。在壽陽縣的一個小村莊宗艾村里,他們租了村民廢棄的十多間豬舍,將豬舍改造成實驗室,同時又租了村里廢棄的牛圈,除去雜草、平整土地,改造成試驗田,在這里播種、施肥、取樣,建起了最早的北方旱作農業綜合試驗區。

旱農試驗,一天只帶一壺水

干旱寒冷的西北高原上,每年只種一季作物,四五月份播種,十月左右收獲。一年最長的兩個假期,正好是農業最緊要、地里最忙的時候。

旱地農業靠天吃飯,每年播種前的春雨,是一年收成的基礎,遇到雨少干旱的年景,春播時光下雨不刮風,連種子都種不下去。

怎么才能在降雨量不足的時候,把種子播下去,同時還要獲得穩定的產量?這是科學家們要解決的第一個難題。

多項長期定位試驗在黃土高原上展開,比如土地培肥保墑、秸稈覆蓋還田、水土流失監測等,從宗艾村的廢棄豬舍牛圈,到更廣闊的土地上,這些長期定位試驗,在一點點改變黃土高原上的種植模式。

9月27日,山西壽陽站試驗田里的秋收。新京報記者 周懷宗 攝

梅旭榮是常駐黃土高坡的第二代科學家,早在1987年,他從當時還是農業氣象研究所的中國農業科學院農業環境與發展研究所畢業,來到山西長治屯留縣蹲點科研。第二年,第一項旱地農業技術“秸稈覆蓋還田”在當地推廣,梅旭榮和同事們租住在農民家里,在當地租地建立試驗田,在試驗田中示范新技術。

隨后不久,梅旭榮來到壽陽,和一群同事接替了前輩的工作,繼續旱地農業的技術研發。

當時的西北黃土高原,遠沒有30多年后郁郁蔥蔥的綠意,野外試驗中,干旱、缺水、大風、揚沙是常態,“我們那時候,一天只配一個軍用壺的飲用水。”

在今天,試驗田中的某些特殊試驗,可以在干旱時適度補充灌溉,但在當年,補充灌溉只是一個空想,“水是旱地農業永恒的核心,遇到干旱,不是不想灌溉,是沒水灌溉,連生活用水都緊張,更不用說農田灌溉了,所以想方設法地提高降水的利用效率,是旱地農業技術不變的主線。”梅旭榮說。

田野生活,夜晚比白天更難熬

下午6點多,研二的杜媛和幾位同學一起,騎著電動三輪車,從地里回到試驗站,食堂里的飯剛剛做好,吃完飯,天就黑了,野外的試驗站,沒有娛樂,只有三三兩兩的同學,坐在自習室里各自讀書。

這樣的條件,對上一代駐站的旱農研究者來說,是難以想象的。

2004年,大學畢業的孫東寶,從山東出發,來到山西衡山腳下的一個小村莊,住在一戶村民家里,每天給村民交7毛錢伙食費,在這里開始了他的研究生學習生涯,那是一個進城都難的偏遠山村,此后三年中,從春播到秋收,他每年有半年多住在村里,和村民們一起勞動。

碩士畢業后,他轉到壽陽站所在的宗艾村,當時的壽陽站,在遠離村莊的野外,四面都是農田。“西北的風很硬,透過房門,春秋兩季能把人吹透了,十月份就得點爐子,有一天夜里,爐子上的煙管掉了,我們幾個都不敢下去看。”

9月26日,孫東寶介紹旱地土壤研究的情況。新京報記者 周懷宗 攝

幾年之后,同學們各自回去,試驗站只留下孫東寶一個人,“我當時不敢在試驗站住,但又不能不住,就想了個辦法,在村里找了幾個中學生,我給他們補課,他們陪我住在這里。”他說。

一塊黃土高原上的試驗田,幾間豬圈改成的實驗室,時刻離不開人,“試驗站里有很多長期定位試驗,有關于土壤的,有關于水分利用的,有水土流失相關的,許多試驗都需要定期取樣、觀察、記錄,每一次都是關鍵時刻,錯過一次,可能就錯過了一年。”

十多年后,孫東寶也有了自己的學生,來自四川的杜媛,住在新建的試驗站中,晚上不會再害怕了,但和老師一樣,她們同樣要在黃土地上耕耘。

杜媛正在進行的,是一項和土壤微生物有關的試驗。

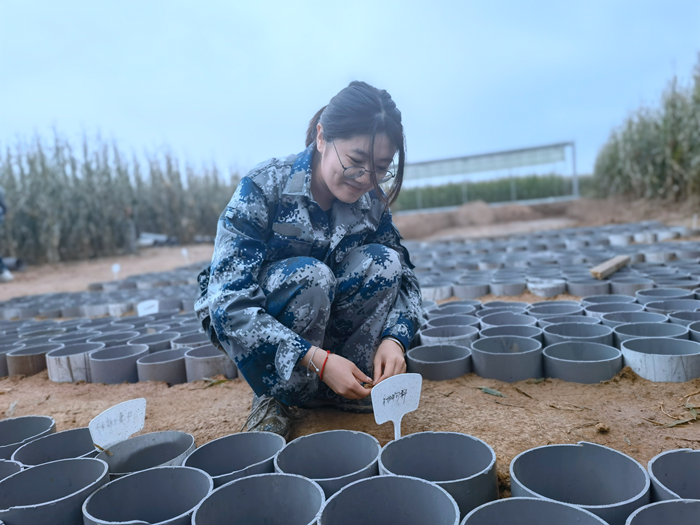

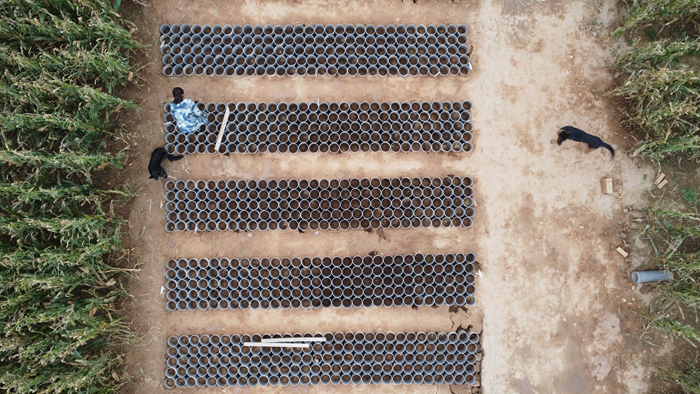

同樣和土打交道,這個學農的研究生,做著許多農民們看不懂的工作。試驗田的一處空地上,埋了十多排20多厘米粗的管子,上下通透,管子里放著來自不同地方的土壤,有的土壤被炒熟了,殺滅了土壤中的菌群,重新孕育新的菌群,有的添加了不同劑量的牛糞、秸稈等各種有機物,而炒土、稱糞的工作,都是這個只有24歲的南方姑娘自己做的,這個試驗要做三年,貫穿了她研究生全部的時間,她還有一塊自己的地,計劃做種養循環的試驗。

取土、炒土、混合牛糞秸稈等有機肥,研二的杜媛在試驗站負責一項土壤配肥的試驗,每天都要定期觀測不同土樣的變化。新京報記者 周懷宗 攝

黃土變綠,旱地種下南方水果

30多年中,從最早建立試驗站的第一代科學家,到剛剛入學的年輕學生,一代又一代的人來到這里,一點一滴改變著黃土高原。

如今的黃土高原,和30多年前已經完全不同,站在試驗站望去,四面原野,千溝萬壑中一片碧綠,只有風水侵蝕的斷面上,偶爾才露出黃土。秋日的高原上,大片的黃色,幾乎都來自成熟的農作物。

和杜媛同年級的郭素藍,正在做一項和肥料相關的試驗。黃土高坡上的旱地,千萬年來沒有澆過水,自然降雨的匱乏和寒冷的氣候,使得秸稈、綠肥等來自自然的有機肥積累非常慢,但盡可能少用化肥,是現代農業的基本要求。

在試驗站,許多和有機肥相關的試驗在長期進行。郭素藍介紹,他們正在嘗試不同的用肥方式,她有一塊很大的試驗田,試驗田被分成了很多小區域,每一個小區域中,都使用不同配比、不同類型的肥料,“試驗的目的,是找到適合本地的、最高效的肥料利用方式。”

9月16日,山西壽陽站試驗田中,研究生杜媛正在進行土壤配肥試驗。新京報記者 周懷宗攝

長期的試驗中,普通的農活兒對他們來說,已經不再是困擾,他們可以和試驗站雇的工人一起下地,播種、收獲。但有些工作比農活兒更繁重,比如采集土壤樣品,采樣的工具要打到地下兩米深,全靠人力,對一個女生來說,無疑是一件格外艱難的工作,大多數時候,她會請試驗站的男同學或者男工人幫忙,但有時候恰好沒人,也得自己動手。

不過,如今的試驗站,也有很多新鮮的東西。為發展多樣化的農業,試驗站進行了很多新作物的種植試驗,不限于糧食作物,還有各種蔬菜、瓜果,幾間新建的雙層溫室里,種著來自云貴大山里的百香果,試驗站的院子里,栽了山楂、杏樹、梨樹、西梅,露地的農田中種著各種蔬菜,幾間傳統的溫室大棚里,種著葫蘆、南瓜,絲瓜,還有整整兩座大棚的櫻桃樹。

這里大部分有工人打理,但也是學生們的樂園,秋日里沒有杏兒、櫻桃,但是有葫蘆密密地掛在藤上,地面上金燦燦的南瓜等待采收,院子的山楂樹上,已經一樹紅果。

“種這些新作物,是旱地農業的一種嘗試,同時也是示范,農業不止是糧食生產,同樣也要幫助農民提高收入,增收致富,事實上,我們試驗站的模式,已經有許多農民開始學習。”孫寶東說。

高原秋色,火燒云下的豐收季

如今的壽陽試驗站,建成于2017年,2018年正式啟用,也就在那時候,孫寶東他們從宗艾村搬出,搬進了這座位于壽陽縣景尚村的新站。

新的試驗站條件更好一些,不用住四處漏風的房子,試驗用地也更加寬裕,原來的宗艾村因為靠近城鎮,土地已經漸漸變得緊張,很難再有新的耕地供他們進行試驗。

新試驗站同樣在野外,但距離景尚村不遠,徒步十多分鐘就可以到村里,這是一座美麗的山西村莊,村道整潔,鱗次櫛比的民居,多帶有山西窯洞的風格,村里還保留著許多古民居,頗有古風。只是,多年的空心化,讓這個村莊變得很安靜。學生們最熟悉的,是村里的商店,其中有一個專門放快遞的地方,他們的快遞會集中放在那里,等待下地回來的學生們來取。

孫寶東是山東人,他的家鄉,和壽陽隔著一座太行山,他的工作單位在北京,家人也在北京。不過,在這里生活和工作了16年,他更像一個地道的山西人,只有說話時偶爾帶的一兩句山東腔,才顯示出他和本地人的不同。

剛來不久的學生們,還沒有這么快融入這里。尤其是對幾位來自南方的女生,黃土高原的生活,對她們來說,是一種完全陌生的體驗。

進入試驗站兩年,24歲的郭素藍,開始喜歡上這里了,她喜歡看云彩,家鄉四川的群山里,云彩瑰麗奇幻、瞬息萬變,卻沒有黃土高原上的遼闊和蒼茫,尤其是夕陽西下,遙遠的天邊,火一樣燃燒的云彩,每次都能把他們留在田間,一直到暮色降臨。

今年研二的郭素藍,是這片玉米地的管理者,從播種到收獲,每年有超過半年的時間她都在這里。新京報記者 周懷宗 攝

再有一年,郭素藍就碩士畢業了,她不知道自己會不會繼續留在這里,但不論去了哪里,其實都不算離開,在我國,有一半的耕地都是旱地,而從壽陽出發,旱作農業技術,已經在全國各個旱作區落地生根。