"據介紹,此次演示的機械化作業,包括適合丘陵地帶作業的農機、作業模式等,都是專門針對南方丘陵山區紅薯生產研發的新模式和新機械。"

紅薯、馬鈴薯、花生,這些長在地下的糧食,如何實現機械化,一直是農業生產中的難題。尤其是收獲,如何處理秧莖、把土壤中的糧食和土塊分開等技術難關,制約著這些作物機械化水平的提升。

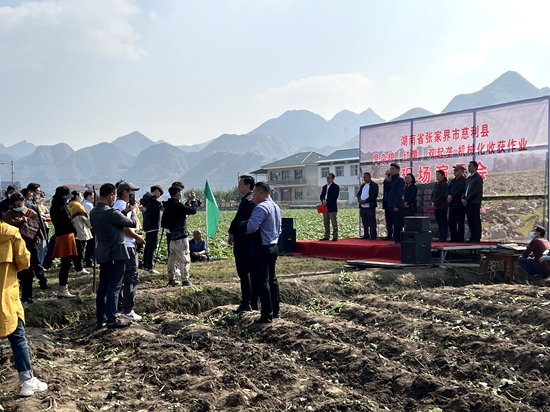

近日,在湖南慈利縣,一場“紅薯雙起壟機械化收獲作業現場演示會”上,中國農業科學院麻類研究所提供技術支持的新機具依次完成開溝起壟、殺秧、收獲等示范作業,紅薯生產效率提高近8成。

湖南慈利縣旱雜糧(紅薯)雙起壟機械化收獲作業現場演示會。中國農科院供圖

慈利縣種植紅薯由來已久,紅薯品質優良,常年種植面積7萬畝左右。長期以來,當地紅薯收獲主要依靠人工作業,秧莖處理難、生產效率低、勞動強度大且收獲成本高,極大制約了紅薯規模化種植。

此次演示的機械化作業,是紅薯全程機械化作業的一部分,包括溝起壟成廂機械,一次作業可完成旋耕、除草、開溝、起壟、覆土等五項作業工序。實現強制擠壓開溝,具有溝型穩定、壟面平整等特點。

現場演示紅薯機械化收獲。中國農科院供圖

演示的重頭戲是紅薯機械化收獲,主要包括殺秧和挖掘分離兩部分,由兩種機器分別完成。其中,紅薯殺秧機作業時,甩刀覆蓋整個廂面、排水溝,將紅薯秧打碎,為之后的挖掘采收做好準備,這套機械具有傷薯率低、秧蔓打碎均勻等特點。最后完成收獲任務的,是紅薯挖掘式收獲機,一次作業收獲1行,完成碎秧蔓及雜草的二次切碎,深挖低阻的挖掘式收獲,高頻振動、梳刷碎土及薯土分離作業。該機器具有傷薯率低、明薯率高、薯土分離效果佳等特點。

在南方丘陵地帶,紅薯生產過去存在“一機難求”的現象,中國農科院麻類所副研究員向偉介紹,此次演示的機械化作業,包括適合丘陵地帶作業的農機、作業模式等,都是他們專門針對南方丘陵山區紅薯生產研發的新模式和新機械,這一模式和相關的機械,成功實現紅薯分段式全程機械化生產。