實踐十九號衛星載荷交付儀式今天(24日)上午在京舉辦。據了解,這是我國首顆可重復使用返回式技術試驗衛星,其所搭載的植物及微生物育種載荷、自主可控和新技術驗證試驗載荷、空間科學實驗載荷、社會公益和文化創意載荷等回收類載荷,近日已全部順利回收。

本次交付一個非常重要的部分,就是植物及微生物育種載荷,說白了,就是用于航天育種的載荷。不少朋友好奇,這些年總聽到這個關鍵詞,但航天育種究竟能起到什么作用?農作物種子上了太空,會發生變異嗎?所謂的“變異”究竟可怕嗎?這些太空育種的成果走上百姓餐桌,需要經歷怎樣的過程?

“航麥系列”品種

走進中國農業科學院作物科學研究所重大工程樓的科技展廳,作物科學研究所黨委書記、副所長,國家航天育種工程首席科學家劉錄祥依次介紹著這些曾經登上太空的“種子乘客”。

劉錄祥:現在您看到的這個地方,我們擺了很多“航麥系列”的品種,這些品種都是我們通過歷次的航天搭載選育的一些優良品種。

他解釋,航天育種也叫太空育種,是將種子等植物材料搭乘返回式衛星和載人飛船等航天器進入太空,利用空間環境誘發種子基因變異;種子返回地面后,再選擇可遺傳的優良變異用于培育優質高產多抗植物新品種。

劉錄祥:“航麥247”,就是我們通過航天搭載,利用航天誘變技術和傳統的雜交育種相結合育成的,2016年通過國家審定的品種。這個品種特點就是產量高,“個子”很矮,69公分,大風刮它也不倒,抗倒伏性非常好,綜合抗病性也非常好。“航麥802”是我們新近育成的,非常具有未來推廣前景的品種。這個品種2021年通過了河北省的審定,它的最大特點就是產量、廣適性非常好。它全生育期的耐鹽性達到一級,在萌發階段、春季返鹽階段,以及后期灌漿這三個關鍵時期,耐鹽性非常突出。

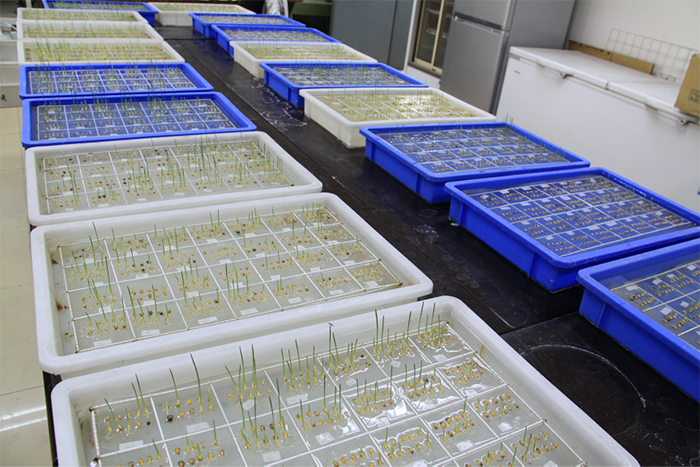

航天育種實驗

這些突出的特性,是如何通過航天育種獲得的呢?劉錄祥表示,對種子來說,太空就是一個超級實驗室,因為它具備了微重力、弱地磁、強輻射、高真空、極潔凈、超低溫等極端條件。太空誘變因素多,有可能獲得傳統地面誘變得不到的變異,太空誘變可以誘發植物的多種性狀發生變異,育種家通過定向篩選,可以獲得產量或抗病的突變基因。

劉錄祥:經過空間搭載以后,搭載的種子會出現各種各樣的變異,只有變好的性狀,我們選擇保留下來、穩定下來,作為種質資源給它儲存起來。有的產量高、有的品質好、有的抗性好,那我們就要用誘變獲得的這些新的種質資源,與當前的主栽品種做雜交,使得它優良性狀得到累加。物理誘變、核輻射誘變,包括航天誘變、化學誘變,所有的誘變都是隨機的。但是這個隨機性,恰恰在我看來是一個多樣性的表現,關鍵在于我們要制定一個育種目標所期望的定向篩選方案。

那么,這些優良性狀既然是通過航天育種導致的基因變異所獲得的,會不會對人體健康產生影響呢?劉錄祥表示,不管是核輻射誘變、化學誘變還是航天誘變,和自然界的自然變異,在本質上都是一樣的。

劉錄祥:我過去30年,年年都在回答這樣的問題。首先第一個問題要搞清楚,我們只是用了一個外力,促使生物體本身的基因發生改變。自然界里面生物進化主要的動力就在于變異,沒有變異就沒有生物的進化,幾千年來大家都認為自然變異不可怕,我們通過人工的辦法只是去加速了這個自然變異的進程和頻率。1996年第十七顆返回式衛星就專門搭載了一批種子,返回以后我們就立即用專業的設備去檢測,沒有增加任何放射性,它的安全性跟我們地面長期保存的種子安全性是相等的,大家可以安全地享用。

“航麥802”品種

那么,從航天育種,到走上百姓餐桌,這中間又需要走過怎樣的歷程呢?劉錄祥介紹,這些“種子乘客”從太空返回之后,需要經歷兩至三年優中選優的過程,再培育出可以規模化、商業化應用的品種。等真正成為大眾消費的食品,最快也需要8到10年的時間。

劉錄祥:就這一次實踐十九號搭載的種子,如果從育種家的角度來講,第二年就可以看到效果,他獲得了變異的種子,就滿足了;但是對種業企業來講,它要的是能夠在大田規模化、商業化應用的品種,可能得5到6年;它的產品要形成食品到普通大眾的餐桌上,要更長的周期,審定到商業化到產品,8到10年是最快的,這是所有品種繞不過去的一個必經之路。

從1987年中國第九顆返回式衛星首次搭載農作物種子飛向太空至今,中國航天育種已走過30余年的發展歷程。劉錄祥表示,在國際原子能機構整個誘變育種的數據庫中,總共登錄有3400多個突變品種,其中來自中國選育出的品種大約占1/3,航天育種功不可沒;此次實踐十九號衛星載荷交付所呈現出的,是我國在航天育種方面長足的進步。

劉錄祥:中國的航天育種經歷了隨機搭載,也就是無源搭載;有源搭載——實踐八號;然后精準搭載——我們的空間站,走向了一個精準設計、精準誘變的道路。實踐十九號的發射回收,真的是里程碑式的。實踐十九號這一次有效載荷幾乎覆蓋了糧棉油菜瓜果主要的品種。它有一個非常重要的,就是衛星艙可重復利用,大大降低了我們的成本,瞄準商業化利用。這一次征集了多個國家的生物載荷,也是踐行了人類命運共同體,大家大協作的理念,能夠更好地服務于我們人類的食物安全、糧食安全、營養安全。

圖片丨中國農業科學院作物科學研究所供圖