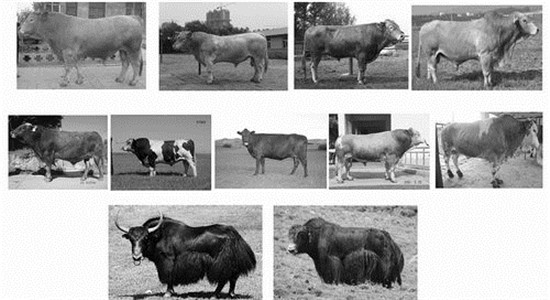

肉牛新品種 農科院供圖

“我國白羽肉雞、肉牛主導生產品種的對外依存度分別為100%、70%。”近日,中國農業科學院黨組書記張合成在2019畜禽種業發展研討會暨國家畜牧科技創新聯盟工作會上指出,提高畜禽良種自給率是當前畜禽領域國家最緊迫的戰略需求。

農業農村部總畜牧師馬有祥在會上指出,應繼續加強“大聯合”“大協作”,再突破一批關鍵共性技術,破解一批“卡脖子”問題,集成創新一批實用模式,助力畜牧業高質高效發展。

畜牧業的“芯片”

“畜禽良種是畜牧業的‘芯片’,是決定畜牧業發展的核心要素,是各國畜牧業科技競爭的焦點。”農業農村部種業管理司司長張延秋在會上指出,畜禽種業發展一般有三個階段:地方品種資源為主、進口高產品種主導、進口品種國產化與自主培育品種相結合。

近年來,國家高度重視畜禽遺傳資源保護。張延秋介紹,以畜禽地方品種為育種材料,我國科學家培育推廣的黃羽肉雞、白羽肉鴨等優良品種居國際領先水平,打破了國外壟斷。據統計,有53%的畜禽地方品種得到產業化開發,成為產業扶貧的重要抓手和特色畜牧業發展新引擎。

張合成指出,中國農科院組織的畜禽良種化科研攻關計劃啟動以來也收獲多項成績,培育了京星黃雞、栗園油雞蛋雞、中畜草原白羽肉鴨、中新白羽肉鴨、魯西黑頭羊、高山美利奴羊、阿什旦牦牛等畜禽新品種,并實現產業化。

而肉牛、奶牛、生豬等大動物育種也取得了重要進展。

“遺傳改良的作用是永久的,對整個行業作用巨大。”國家肉牛產業技術體系崗位科學家、中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所研究員李俊雅告訴《中國科學報》,當前我國肉牛繁育體系主要由種公牛站、核心育種場、擴繁場組成,國家級核心育種場有38家,核心育種群達2.14萬頭。

2011年,我國成立了國家肉牛遺傳評估中心,開展全國肉牛生產數據收集、肉牛遺傳評估和結果發布工作。這為應用傳統育種技術與基因組選擇、胚胎移植等現代育種與繁殖生物技術相結合的手段,加速種牛的培育與選擇奠定了基礎。

國家奶牛產業技術體系崗位專家、中國農業大學教授張勝利介紹,我國奶牛育種的工作核心是采用適宜的遺傳評定方法選育優秀種公牛,以使奶牛群體得到整體的遺傳改良和提高。2008—2016年,我國奶牛群體產奶量、乳脂量、乳蛋白量、體型總分的年遺傳進展效率一直在不斷提高。

在原農業部支持下,中國農大承擔了中國荷斯坦牛GS技術平臺的研發,2012年通過成果鑒定,從此建立了我國自主的荷斯坦牛參考群體,創立了基因組育種值GEBV 估計新方法,發掘了重要經濟性狀功能基因,研發了遺傳缺陷基因診斷技術,建立了高效的優化實施方案。

而我國瘦肉型豬育種的時間不長。國家生豬產業技術體系崗位專家、中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所研究員王立賢介紹,“經過20 多年的發展,我國種豬行業基本完成了以引進吸收、改良提升為主的轉變,步入了以創新追趕、自主選育為重點的時期,具備了與國際品種同臺競技的基礎。”王立賢說,目前的發展目標是“有自己的良種可用”。

長期以來,我國的肉雞育種工作主要集中在黃羽肉雞領域,現已形成一系列有特色的育種技術。國家肉雞產業技術體系首席科學家、中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所研究員文杰介紹,如矮小型雞、隱性白羽肉雞配套制種技術,dw基因等質量性狀分子標記輔助診斷技術在黃羽肉雞育種中得到廣泛應用,并取得了良好的效果。黃羽肉雞早期的育種技術水平較低,但現在已經提高到一個較高的水平。如在全基因組選育(GS)方面,中國正逐漸與國際先進水平接軌。

畜禽種業尚在跟跑

在張合成看來,盡管已經培育出一些優良新品種,但我國畜禽種業與國際先進水平相比仍有很大差距,在國際上仍處于跟跑位置。“首要的是從國家需求出發,開展畜禽種業科技發展戰略研究,搞清楚短板和弱項,看準‘卡脖子’問題有哪些。”

張合成認為,有以下科學問題急需解題:畜禽種質遺傳資源發掘、保護與創新利用不足;畜禽重要經濟性狀的分子遺傳機理研究不夠;畜禽生物育種新技術的研究與應用仍有待加強;畜禽品種選育遺傳進展緩慢;畜禽良種繁育效率低等。

“盡管近年來我國肉牛生產一直保持增長態勢,但如果沒有明顯技術進步,我國生產的牛肉遠遠不能滿足需求的增長。”李俊雅則告訴《中國科學報》,種業創新迫在眉睫。

核心育種場整體育種群規模小、選擇強度低、遺傳進展緩慢、技術力量不足、選擇路線不明確、生產的公牛遺傳水平低、地方品種沒有持續選育、培育品種進展緩慢;公牛站總體供不應求、高遺傳素質公牛少、市場競爭力差;而政策及管理層面缺少相關法律法規建設、精細化管理不足、種業各環節監管執法部門力量不足、各地區種質管理標準不一等等,都是李俊雅眼中肉牛種業發展面臨的難題。

讓王立賢更為擔心的是,非洲豬瘟不期而至,打亂了養豬業的發展格局和步伐,“讓我們付出了幾乎難以承受的代價”。非洲豬瘟的發生促使行業不得做出重大改變,育種將更加關注系水力、肉色等指標;大型屠宰企業的占比提升,也將使育種根據分級標準調整選育重點;聯合育種更加困難,應發展企業化育種。

而且,我國生豬育種本身就存在明顯不足:選擇準確性差、育種效率低;育種針對性差,企業自主育種能力不高。

盡管黃羽肉雞育種水平已和國際接軌,但白羽肉雞的情況不容樂觀。文杰介紹,我國白羽肉雞引種量大,易受種源疾病的困擾。現在,國產白羽肉雞的品種還沒有重大突破,但業界一直在朝這方面努力。由于門檻高、育種投入大且產出慢,可能需要較長的時間,企業需要有足夠的耐心和堅定的決心,并承擔風險。

聯合育種是必然趨勢

“華西牛聯合攻關已形成良好的工作機制,全國第一個牛聯合育種實體組織注冊成立。”李俊雅說,聯合育種已經成為必然趨勢。金博肉用牛后裔測定聯合會、肉用西門塔爾牛育種聯合會、安格斯育種聯盟等相繼成立,肉牛遺傳評估中心還聯合38家核心育種場實施改良計劃。

《中國科學報》了解到,聯合育種已經是我國畜禽育種科學家的共識。

張勝利指出,奶業發達國家的實踐證明,聯合育種是必要且可行的。這需要多部門合作與協調,實施統一改良計劃。政府部門負責政策制定,品種審定;教學科研單位負責技術推廣;奶業協會負責ID號、登記和體型鑒定;遺傳評估中心負責數據處理、遺傳評估;奶牛個體生產性能測定中心負責生產性能、體型測定;種公牛站負責后裔測定。

例如,美國荷斯坦協會(CDCB)負責確定美國的奶牛國家育種目標和綜合選擇指數TPI公式,其奶牛聯合育種體制采用平衡育種理念,以奶牛高產、長壽性、健康、繁殖力等為主要育種目標。

今年,農業農村部印發的《國家畜禽良種聯合攻關計劃(2019—2022年)》指出,到2022 年,形成一批畜禽聯合攻關的標志性成果,商業化育種體系進一步優化,畜禽種業發展質量效益顯著提高,育種企業國際競爭力顯著提升,初步構建具有中國特色的畜禽種業自主創新體系。

由此,7個聯合攻關組成立,堅持問題導向,政府引導、專家領銜,企業主體、多元合作,統籌謀劃、整體聯動。

此外,張合成認為,缺乏重大科研平臺是畜禽良種化科技攻關的最大短板。由于畜禽育種周期長、見效慢,需要有穩定的育種基地、種群數量和經費支持。中國農科院北京畜牧獸醫研究所與甘肅省平涼市政府合作,正在建設西部肉牛種質創新基地,為培育我國自主知識產權的肉牛品種提供重要保障。

“農業科技工作者要落實國家‘畜禽良種化’的戰略部署。”張合成強調,應盡快設立國家科研重大專項,使之成為國家實施“畜禽良種化”戰略的具體抓手。開展畜禽良種化科技攻關,必須產學研相結合,按照創新、創造、創業“三創一體”創新鏈的思路,構建產學研一體科研鏈。