8日,中國農科院在年度工作會議上發布了2019年該院十大農業科技進展,其中無角牦牛、雜交稻種子克隆、非洲豬瘟病毒顆粒三維結構等上榜。

高產玉米。受訪者供圖

1. 創建新型CRISPR/Cas介導的農作物等位基因替換技術體系

該成果在國際上首次建立了CISPR/Cas介導、分別以DNA和RNA轉錄本作為修復模板的農作物等位基因替換體系,突破了基因片段替換的技術瓶頸,實現了水稻OsALS等位基因片段精準替換,獲得無轉基因抗除草劑水稻。

該成果由中國農科院作物科學研究所夏蘭琴研究團隊聯合美國加州大學圣地亞哥分校完成。

2. 建立雜交水稻無融合生殖體系

該項研究首次建立了可固定雜種優勢的水稻無融合生殖體系,成功獲得雜交水稻的克隆種子,實現了雜交水稻無融合生殖從0到1的關鍵突破。

該體系由中國農科院水稻研究所王克劍研究團隊聯合中國科學院遺傳與發育生物學研究所創建。

3. 破解二倍體馬鈴薯自交不親和與自交衰退機制

該成果初步解析了馬鈴薯自交衰退的遺傳基礎,提出了克服自交衰退的方法。該研究為二倍體馬鈴薯育種提供理論基礎,對馬鈴薯育種和繁殖方式進行顛覆性創新,開辟了馬鈴薯育種新途徑。

該研究由中國農科院深圳農業基因組研究所黃三文研究團隊聯合云南師范大學完成。

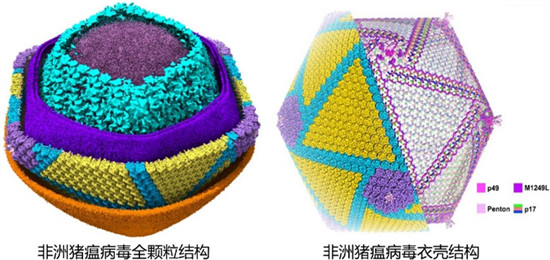

4. 解析非洲豬瘟病毒結構及裝配機制

非洲豬瘟病毒全顆粒的三維精細結構。受訪者供圖

該研究首次全面解析了非洲豬瘟病毒全顆粒的三維精細結構,該病毒是目前世界上解析近原子分辨率結構的最大病毒顆粒,為揭示非洲豬瘟病毒入侵宿主細胞以及逃避和對抗宿主抗病毒免疫的機制提供了重要線索。

該研究由中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所步志高研究團隊和中國科學院生物物理所饒子和研究團隊等共同完成。

5. 高產高油優質多抗油菜品種中油雜19大面積推廣應用

這項研究建立了以自育優質油菜品種“中油雜19”為核心的高產、高油、高抗、高品質、高維C和高效益的“六高”綠色高效發展技術模式,產量比當地主推品種增產18.4%、實際產油量增加20.8%,2019年在長江流域種植400萬畝,累計示范推廣2000萬畝以上,推動了我國油菜產業高質量發展。

該模式由中國農科院油料作物研究所王漢中研究團隊建立。

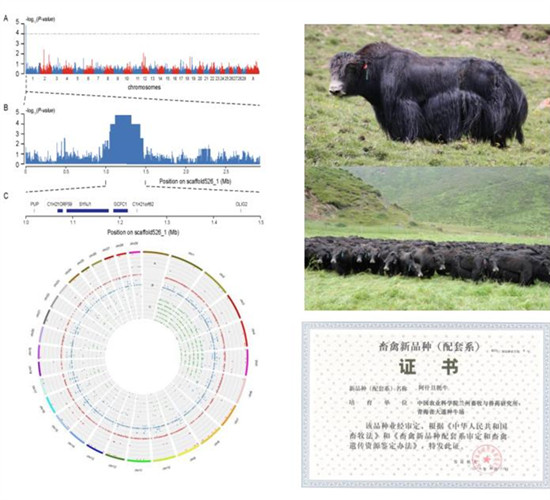

6.“阿什旦牦牛”新品種通過國家審定

阿什旦牦牛。受訪者供圖

該品種是一種肉用型牦牛新品種,命名為“阿什旦牦牛”。該品種填補了牦牛以無舍飼化主體品種的空白,為牦牛規模化、集約化和標準化飼養提供了差異化品種,其生產性能和綜合品質達到了國內外同類型生態區牦牛的領先水平。

該品種由中國農科院蘭州畜牧與獸藥研究所閆萍研究團隊與青海省大通種牛場合作培育。

7.玉米密植高產機械粒收技術集成應用

該應用在國際上首次構建了畝產1500公斤的理想株型與群體結構,探明了玉米實現畝產1500公斤的高產機制,創新品種熟期脫水性能與積溫定量匹配技術,實現了玉米低破碎籽粒收獲。集成了“玉米密植高產全程機械化綠色生產技術體系”在全國大面積推廣,創下了畝產1505公斤的全國最高產量。

該應用由中國農科院作物科學研究所李少昆研究團隊完成。

8.畜禽用抗生素減替綠色新產品創制與應用

該研究突破了減替抗關鍵產品抗菌肽創制和應用技術瓶頸,揭示了抗菌肽“源于胞內相近相容、高敏預警早期防御”高效入胞和“強穿膜、多靶點”低耐藥機制,建立了20立方米規模制備工藝,和高效純化工藝,抗菌肽乳房灌注劑臨床實驗顯示,可顯著降低奶牛乳房炎患病組織中金黃色葡萄球菌、鏈球菌和大腸桿菌數量,有效緩解癥狀。

該研究由中國農科院飼料研究所王建華研究團隊完成。

9.區域種養一體化農業增效減負關鍵技術與應用

該技術突破了區域種養一體化農業增效減負技術,構建了基于全產業鏈生態循環的農業清潔流域構建模式,為重點流域糧食主產區農業面源污染控制和農業可持續生產“雙贏”提供了可復制樣板和系統解決方案。

該技術由中國科學院生態環境研究中心、農業環境與可持續發展研究所張晴雯研究團隊、濱州中裕食品有限公司共同研發。

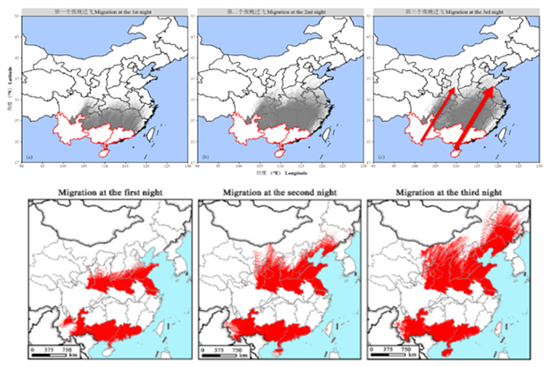

10.重大入侵害蟲草地貪夜蛾監測與防控

草地貪夜蛾監測與防控。受訪者供圖

科學家監測并確認了入侵我國的第一頭草地貪夜蛾成蟲,率先向農業農村部呈報草地貪夜蛾入侵的預警報告,明確了成蟲遷飛、發生和危害的生物學規律,證實入侵我國的草地貪夜蛾為特殊的玉米品系,最先篩選出5種應急防控藥劑,研發了3種自主知識產權的天敵昆蟲產品,提出了“分區治理”的綠色防控技術方案,為有效控制草地貪夜蛾蔓延為害發揮了重要技術支撐和保障作用。