7月8日,《分子植物》(Molecular Plant)在線發(fā)表了中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究所“作物分子育種技術(shù)和應(yīng)用創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)”和“玉米遺傳改良與新品種選育創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)”最新研究成果,題為“Genome Editing Enables Next-Generation Hybrid Seed Production Technology”。

研究利用基因編輯研發(fā)出“一步法”創(chuàng)制核不育系及其保持系的技術(shù),為第三代作物雜交育種技術(shù)提供了高效的技術(shù)方案。該研究通訊作者為中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究所謝傳曉研究員、李新海研究員。

謝傳曉介紹,我國玉米年播種面積超過6億畝,大田生產(chǎn)上幾乎全都是雜交品種,而創(chuàng)制不育系和利用不育系制種是雜種優(yōu)勢(shì)利用的關(guān)鍵技術(shù)。現(xiàn)階段,作物雜交種創(chuàng)制技術(shù)已發(fā)展到了第三代。然而,依賴傳統(tǒng)育種方法步驟多,進(jìn)程慢,通常需6-8年。

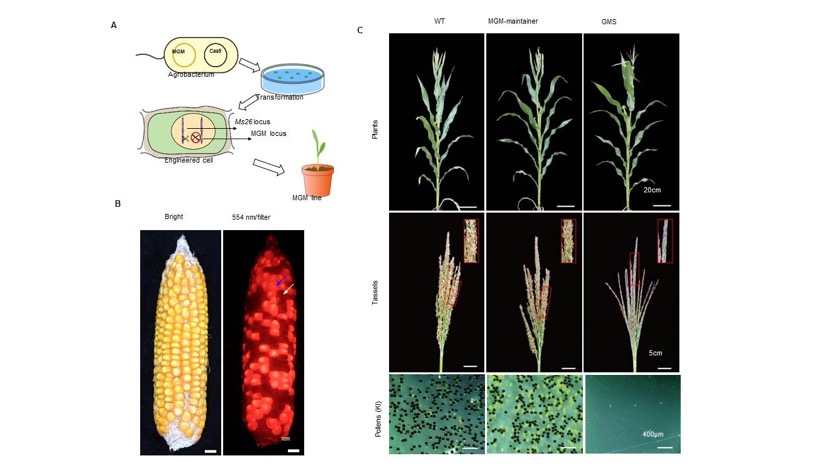

研究人員利用基因編輯技術(shù)對(duì)玉米育性基因的功能結(jié)構(gòu)域進(jìn)行了定點(diǎn)定向刪除,從而創(chuàng)制了核不育系,并巧妙地利用基因編輯技術(shù)精確性使之與保持系技術(shù)兼容,從而創(chuàng)制出操控型核不育保持系。

該保持系具有以下3個(gè)特點(diǎn):一是恢復(fù)不育系孢子體雄花育性;二是攜帶的保持系技術(shù)元件僅能通過雌配子向后代遺傳;三是籽粒上帶有紅色熒光標(biāo)記。

保持系植株自交結(jié)實(shí)籽粒會(huì)產(chǎn)生1 : 1的保持系和不育系后代,保持系和不育系種子因發(fā)光特征不同可被肉眼或機(jī)器識(shí)別,從而實(shí)現(xiàn)保持系與不育系種子無損分揀。分揀的不育系用于雜交種制種生產(chǎn)的母本,保持系種子用于下一個(gè)生產(chǎn)年份的保持系與不育系生產(chǎn)。

用這種技術(shù)育成新品種后,在進(jìn)行制種時(shí)不再需要人工或機(jī)械去雄,可以實(shí)現(xiàn)“一步法”制種,降低了生產(chǎn)成本。

該研究相關(guān)技術(shù)已于2019年獲得授權(quán)發(fā)明專利。

原文鏈接:https://www.cell.com/molecular-plant/fulltext/S1674-2052(20)30181-7?utm_source="EA&from=timeline