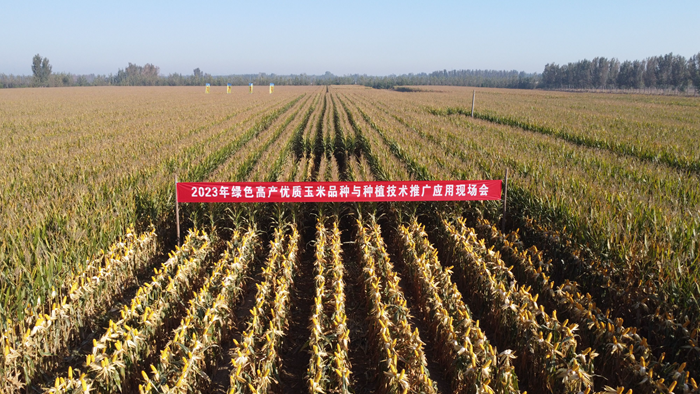

一塊幾百平方米的玉米地里,秸稈上半部分被砍掉,剝開的玉米穗露出金黃玉米粒,一排排矗立在秸稈上,等待人們的檢閱。

10月14日,山東樂陵塚上村,種糧大戶閆樂義的120畝地里,一個名為“中玉303”的新品種,在當天的實收測產中,測得畝產為1077.54公斤,超過了1噸。

這不是一個驚人的數字,和屢屢刷新的高產紀錄還有很大的差距,但育種團隊的負責人王天宇覺得,這個在黃淮海偏鹽堿旱地上獲得的收成,可能更有代表性和意義。

10月14日,山東樂陵,中國農科院作科所舉行綠色高產優質玉米品種與種植技術推廣應用現場觀摩活動。新京報記者 王穎 攝

中低產田上的秋收

樂陵位于山東西北部,黃河沖積平原上,境內耕地以潮土、鹽堿土為主,是黃淮海平原上典型的中低產田地區。

閆樂義種著300多畝地,每年兩季,冬小麥和玉米輪作,他告訴記者,目前,每年兩季的糧食產量,基本上都能夠過1噸,“以前沒有這樣的收成,玉米產量少的時候,畝產只有100多公斤。”

樂陵市是產糧大縣,但在數十年前,這里并不以糧食知名,樂陵最知名的產物,是棉花和金絲小棗。

“棉花是鹽堿地改良的先鋒作物,棗樹耐旱、耐鹽堿,樂陵盛產這兩種作物,其實也說明,這里的耕地條件并不好。”王天宇說。

過去數十年中,隨著農業科技的進步,樂陵的農業生產也在不斷變化,傳統的旱地作物,被玉米、小麥等替代,在閆樂義的300多畝地中,種植著許多不同的品種,最多的時候,他一年要種上百個品種,就是想找到一個最合適這里的品種。

今年是閆樂義種植中玉303的第三年,這是一種耐密性很好的品種,可以通過適當增加密度來增加產量,閆樂義的120畝試驗田中,每畝種植數量5500-5700株,這比大部分常規玉米的密度更高,和同類品種相比,提高了1000株左右。

“常規玉米種植中,密度過高會帶來很多問題,易倒伏、病蟲害高發、營養不足等。”閆樂義說,“現代農業中,密度是增產的重要基礎,密度高了,產量也就上去了,但并不是所有的品種都適合密植,耐密性,是一個關鍵的性能。”

中玉303耐密植,性狀穩定一致,具有高產穩產性。新京報記者 王穎 攝

適合才能讓高產穩定

近年來,隨著農業科技的不斷提升,糧食單產也在快速提高,高產紀錄屢屢被刷新。但對樂陵的種植戶們來說,要實現高產并不容易。

在閆樂義的300多畝地中,今年曾測試過pH值,大約在8左右,這意味著土地偏堿,并不是最適合農作物生長的環境。

其實,這也是我國大部分耕地的普遍現狀,最適合農作物生長的耕地只占少數。2019年,農業農村部依據《耕地質量等級》《耕地質量調查監測與評價辦法》,組織完成全國耕地等級調查評價工作,將全國20.23億畝土地,從高到低劃分為10個等級,1等最好,10等最差,而調查數據顯示,我國耕地中,屬于中低產田占50%以上。

曾有專家評述,我國眾多高產作物品種,大多是在水肥等條件充足的耕地上實現的高產,而在相對貧瘠的耕地上,高產并不容易。

在黃淮海地區,不只是耕地,還有高發的莖腐病、斑病、高溫伏旱等生物與非生物逆境,嚴重困擾著玉米生產的發展。

“更重要的是,由于小麥和玉米連作,實現一年兩季糧食生產,給玉米留下的生產時間,其實只有100多天。”王天宇說,“短短100多天,從1畝地上生產出來1噸糧食,是一個非常難的事情,尤其是占絕大多數的中低產田,更是如此。事實上,中低產田在追求高產之前,穩產可能是更重要的任務,而要穩產,就需要適應性極為廣泛、抗衡逆境能力極高的品種。這樣的品種,更適合中低產田,對糧食產生的保障,也有更加特殊的意義。”

10月14日,王天宇在田間介紹中玉303的生產情況。新京報記者 王穎 攝

漫長的科技攻關

玉米是我國第一大作物,年播種面積約為6億畝。近年來,隨著肉奶蛋等消費需求及工業需求的不斷提高,對玉米的需求也在不斷增長。而相對農業發達的國家,我國玉米單產仍有較大差距。

一項研究顯示,近5年中,全球玉米平均單產為380.3公斤,美國為754.5公斤,歐盟為506公斤,而我國為405.2公斤,高于全球平均,但低于農業發達國家水平,只有美國的60%左右。

在耕地面積擴大空間越來越小的今天,單產的提高,是玉米產量提高的關鍵,而在占據大部分耕地的中低產田上,如何才能提高產量,獲得穩定的生產能力?

從事玉米種質資源挖掘和利用,王天宇和他的團隊進行了20余年。“我國有很豐富的玉米種質資源,很多地方品種都有很好的基因性狀,但我國畢竟不是玉米的原產國,資源的挖掘和利用,需要克服很多困難。”王天宇說。

在我國,引進的玉米親本自交系及其衍生系,曾經幾乎占據半壁江山。隨著我國育種科技的發展,各地育種家育成的自交系及其品種逐漸成為主流,但種質資源基礎、特別骨干親本的遺傳基礎卻相對狹窄,這意味著,許多品種都擁有類似的基因和性狀,一旦遭遇風險,可能造成難以預估的損失。

王天宇和他的團隊,從搜集和鑒定玉米種質資源開始。20多年中,他們的工作,使得我國玉米資源庫存數增加了110%,來自國外的種質資源從12%提高到了28%。

眾多的資源在鑒定之后,可以進行再一次創新,通過常規雜交育種與現代生物技術相結合,獲得新的創新種質,這些資源各自具備不同的特性,如抗旱、抗寒、抗病蟲害等,它們又被育種家們利用,育成了各種新的品種。

“中玉303”是其中的典型。王天宇介紹,該品種對玉米頑疾性病害莖腐病有極高的抗性,而且具有抗旱、耐密、優質、高產、穩產的特性,尤其是它具有很強的適應性,在廣泛中低產田中,都能獲得較好的收成。

10月14日,位于山東樂陵的示范田中,新品種中玉303展示活動現場。新京報記者 王穎 攝

未來仍有新難題

10月14日,閆樂義的地里,上百位來自科研單位和種業企業的參觀者,在測產之后,參加了一場品種示范和推廣活動。

一排排密植的玉米,矗立在田野中,一位參觀者說,和千百種類似的玉米不同,中玉303有自己獨特的外觀和特征,“一般人可能分不出來,但種玉米、做玉米育種的人,一眼就能看出來。”

走進玉米行中,每一株玉米的根部都格外發達,密布的氣生根,將玉米束縛在地上,“農民把這樣的根叫霸王根,非常結實,可以有效提高玉米的抗倒伏性能,而且在貧瘠的耕地上,這種發達的根系,可以讓玉米獲得更多的營養。”王天宇介紹。

10月14日,山東樂陵,用于測產的玉米。新京報記者 王穎 攝

閆樂義告訴記者,當地莖腐病高發,而中玉303對莖腐病的抗性很好,幾乎沒有發生大面積的莖腐病,這讓這塊百畝試驗田,每年都有相對穩定的產量,“可能不是最高的,但是最穩定的,而且耐密性好,如果想要更高的產量,可以通過適當增加密度的方式增產。”

但解決了抗莖腐病的問題,還有新的逆境不斷出現。“我國玉米產區分布范圍非常廣,各個玉米種植區都有不同的常發和多發病種,對品種的要求也不盡相同,持續增強玉米的抗逆性是個永恒的課題,也是我們玉米科技工作者應該努力的方向。”王天宇說。

在一片常年處在鹽堿狀態的耕地上,單季收獲1噸糧食,不僅需要適合當地環境的品種,還需要同樣適合當地的技術。

“許多難題是之前想象不到的。”王天宇說,“比如滴灌技術,可以實現水肥一體,極大地節省水資源,減少肥料用量,提高水肥利用效率,但在鹽堿地上,可能需要深埋滴灌技術,這樣不至于把鹽堿帶上來,這就需要努力開發更加適合的技術。”