通過實現厘米級定位,北斗衛星導航系統為農業生產提供了更加精準的可能。這一國之重器在我國農業領域“落地生根”的背后,是農業生產走向智能化、科技化、現代化的典型探索,也是我國自力更生在高水平科技領域不斷突破的生動體現。

山東巨野農民種蘿卜的視頻火了——

“采用裝載北斗導航自動輔助駕駛系統的播種機,8小時可播種40畝,百米誤差僅2厘米。如果用人工播種,同樣8小時,五六個人僅可播種兩畝地。”巨野縣龍堌鎮土碼頭農場主鄧海英說。

不僅是高精度種蘿卜,自動規劃插秧路線、玉米籽粒機收……搭載北斗衛星導航系統(以下簡稱“北斗系統”)的農業機械,正馳騁在全國各地的農田里。特別是今年,我國糧食生產在經歷極端天氣等考驗后,實現增產豐收,北斗系統便是背后的“法寶”之一。

作為我國自主建設的全球衛星導航系統,北斗系統是GPS、GLONASS之后,第三個成熟的全球衛星導航系統。自2012年北斗二號建成后,北斗系統在農業領域得到了規模化推廣,截至2022年6月底,農業已累計應用北斗設備近100萬臺/套。

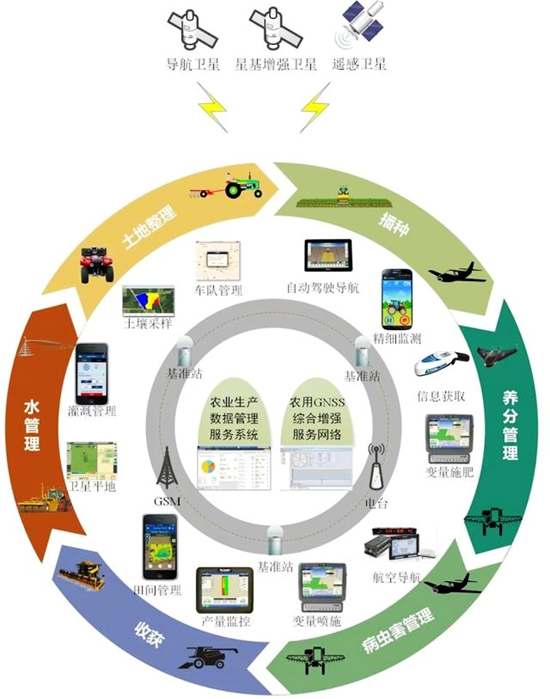

全球衛星導航系統在大田精準農業中的應用。吳才聰制圖

北斗系統在我國農業領域“落地生根”的背后,是這個傳統行業走向智能化、科技化、現代化的典型探索,也是我國自力更生在高水平科技領域不斷突破的生動體現。近年來,隨著北斗產品加速進入農業生產領域,通過厘米級定位和控制,這一國之重器為農業生產提供了更加精準的可能。

一顆“中子”撞地球

時間回撥到10年前,河北省沽源縣豐泰種植合作社負責人張志貴開始承包土地種植馬鈴薯。然而,每年春播時節,1600多畝的地讓他犯了難。為趕在雨季之前完成播種,必須每天耕作上百畝,兩周連軸作業,才能保證完成任務。

最讓張志貴頭疼的是開農機的司機。“之前都是插上旗桿,用劃印器在地上劃線,機手瞄著紅旗壓著白線開,彎曲、并線等問題是常有的。農忙時,花高價都不一定能請到好司機。”張志貴回憶那些年,高昂的人工成本,加上市場價格波動,一年到頭也掙不了幾個錢。

如今,北斗導航自動輔助駕駛系統幫了張志貴大忙——只需按照步驟提前設置好程序,農機即可按照期望的路徑自動駕駛,無需全程掌控方向盤,只需在轉彎時打打方向盤。“一次性就可以完成播種、起壟、開溝、施肥、鋪設膜下滴灌帶和膜上筑土等多道工序,駕駛員還可以隨時下車查看播種情況。”張志貴笑著告訴記者,“與傳統人工點播相比,機械化播種播量均勻,一畝地能比之前多種兩行土豆,每畝地能增產10%。”

河北省沽源縣豐泰種植合作社內,裝有北斗導航自動輔助駕駛系統的播種機正是在播種土豆。 受訪者供圖

事實上,衛星導航最初是為軍事服務,20世紀90年代以來開始向民用領域開放。從2009年啟動研發的北斗三號系統,應用場景除提供定位、授時、導航和短報文通信等基本服務,還具備精密單點定位、地基增強等多種特色服務能力,為其融入農業領域提供了基本條件。

“北斗就像一顆‘中子’,撞到農業領域,會產生裂變。”中國農業大學信息與電氣工程學院北斗團隊牽頭人、農業農村部農機作業監測與大數據應用重點實驗室主任、中國農機工業協會精準農業技術裝備分會秘書長吳才聰介紹,北斗系統在農業中觸發了鏈式反應,促成了首個規模化應用的精準農業技術。

基于北斗系統的自動輔助駕駛技術應用在田間作業機械上,可以保證實施起壟、播種、噴藥、收獲等作業的交接行精度,避免作業重疊或遺漏,從而大大提高作業精度。

剛剛過去的采棉季,利用裝上北斗系統的采棉機進行機械化采摘,已經不是新鮮事。在新疆各區棉花種植區里,在年初播種行距固定的情況下,裝有北斗衛星導航系統的采棉機,按照規劃好的行進路線作業,能夠做到精準采摘。

新疆庫爾勒普惠鄉的棉花種植戶劉四雷經營著400畝棉花地。“以前人工采棉需要40至45天,現在用上了裝有自動輔助駕駛系統的采棉機,1天1夜就可以采完。之前人工采,成本兩塊多一公斤,機采一公斤只需4毛多,平均每畝地能節省700多元,落花率也大幅降低。”劉四雷告訴記者,按照傳統種植模式,管理400畝棉花地需要5個人,而現在2個人就可以高效管理農田。

在新疆庫爾勒普惠鄉,裝有北斗導航自動輔助駕駛系統的播種機正在播種玉米。 受訪者供圖

北斗導航自動輔助駕駛系統的應用,不僅能實現節本增效,也使種田更加輕松。

“在車里面,都有喝茶的時間。”劉四雷說,以前是男同志開車,一天下來全身是土,又臟又累。這兩年隨著北斗導航的普及和拖拉機的升級換代,女司機也可以坐在車里干干凈凈地干活。

中國衛星導航系統管理辦公室主任冉其承介紹,剛剛過去的“三秋”時節,基于北斗系統的植保無人機、自動駕駛拖拉機、播種機、收割機等,廣泛應用在北京、河北、河南、山東、浙江、江蘇、黑龍江、甘肅等地,在秋收、秋種中發揮了重要作用。北斗正成為農民實打實的豐收“金鑰匙”。

±2.5厘米

“畢竟是農業生產,一厘米、兩厘米的差別放到大田里,播種時多一顆還是少一顆,累計下來就是百分之幾的差別,要求其實也不低。”提到為什么使用北斗導航自動輔助駕駛系統,劉四雷如此說道。

近年來,隨著精準農業技術的不斷發展,對其核心支撐的定位精度要求也不斷提高。而使用北斗自動輔助駕駛系統后的農機,1000米內的誤差僅有±2.5厘米。

±2.5厘米是什么概念?當時,在新疆最優秀的農機手,作業精度是10厘米左右,北斗自動導航的精準度提高了3倍;而普通手機和車載導航的精度是5到10米。

但是,北斗系統只能提供導航信號,厘米級甚至毫米級精準導航是怎么實現的?

先來看一下北斗自動導航設備的工作原理——在導航終端中設定導航線,通過拖拉機上安裝的前輪轉角傳感器、北斗衛星導航接收機、慣性測量單元,來獲取拖拉機的實時位置、速度、姿態,并計算拖拉機與預設導航線的偏離距離和偏離航向,再通過導航控制器計算前輪轉角,并向拖拉機的自動轉向機構發送控制信號,實時修正拖拉機的行駛方向。

北斗衛星導航接收機就相當于導航設備的“大腦”,是自動輔助駕駛系統的核心部件。也就是說,每臺終端設備想要實現定位,就要靠接收機內的定位板卡來進行計算和處理。

2022年9月22日,在上海土是寶數字農場,智能變量噴霧機器人利用“中國移動5G+北斗高精度定位”,實現精準規劃的農機作業范圍。 新華社記者 王翔 攝

但在北斗系統應用之初,定位板卡卻面臨著受制于人的境地。

“時至2011年,我國定位導航板卡90%以上被國外企業占據。”上海司南總經理王昌告訴記者,當年,國內導航型板卡是200元一片,而進口的高精度定位板卡價格在2萬至3萬元一片。“所以當時,國外高精度板卡比國內導航型板卡定位精度高了100倍,技術門檻也高了100倍,成本高了100倍,售價也高了100倍。”

糧食安全要抓在自己手上,核心技術也要牢牢抓在自己手上。在北斗系統應用之初,以司南導航為代表的導航企業加大自主研發力度,攻克了一個個技術難關,實現了高精度板卡的自主可控。“當前,高精度板卡的價格不止攔腰對折,甚至低至2折、1折,現在邁向了千元級別,功耗也越來越低。”王昌說。

由于農業作業的特殊性,除要求路徑跟蹤精度達到±2.5厘米外,對信號的可靠性也有著較高的要求。

“信號中斷后,農機將無法保持厘米級的定位精度,針對棉花等對作業精度要求較高的作物,只能停止作業,會耽誤農時。”千尋位置解決方案經理胡冰冰告訴記者,全球衛星導航系統定位時,因衛星、大氣層和用戶端三個方面的綜合誤差影響,單點定位的誤差在5-10米,不能滿足精準農業的需求。“通過增強系統將誤差計算出來,發送給用戶終端,用戶終端把誤差消除后,定位的精度就可以提高。”

然而,在北斗系統應用之初,農機手都是自己購買移動基站進行差分定位。胡冰冰介紹,當時,僅新疆石河子就建了接近130個固定式小基站。但是,由于無人協調電臺發射頻率,造成了非常嚴重的信號干擾,一旦接入別人的基站,就會導致坐標不統一,拖拉機就會走歪。“就像很多人在群里喊話,一旦嗓門大了,就會把別人的電臺壓制。”

近年來,我國創新提出建設地基增強系統,通過在全國范圍內建設地基增強系統和北斗系統匹配融合。2016年,國家北斗地基增強系統“全國一張網”正式投入運行,開始提供實時厘米級、后處理毫米級的高精度定位服務。2018年,千尋位置發布“星地一體”高精度時空服務,進一步增強服務的性能和覆蓋范圍。

盆景還是森林?

盡管如此,北斗導航自動輔助駕駛系統的推廣并沒有想象的順利。

第一代自動輔助駕駛系統,通過液壓閥控制油路的方式驅動拖拉機轉向,從而達到自動駕駛的目的。“由于液壓改造要將油路拆開,插入很多油管,改造難度比較大,安裝時間很長,對工作人員要求較高。”上海司南產品經理張冬冬告訴記者,雖然液壓改造后系統控制效率高一些,但是對于后端來說更加復雜,故障率也相對較高。

除此之外,高昂的成本,也成了自動輔助駕駛大規模推廣的阻力。

“普通農民對新技術的抵觸情緒比較大,況且當時的成本很高,一套自動駕駛設備通常要賣到十余萬元,價格相當于一臺中馬力段拖拉機的價格,個體農民很少有愿意嘗試的。”張冬冬說,在北斗系統應用之初,所使用的高精度技術和自動駕駛系統都從國外引進,在液壓自動轉向推廣的三四年間,銷量在每年1000臺左右,很難實現突破。

最初打開局面是在新疆生產建設兵團。過去每到棉花采摘季,便有河南、四川等地百萬采棉隊浩浩蕩蕩去新疆務工,近年來這個數字已銳減近一半。“這些年,內陸省份工資和生活水平都提高了,年輕人不愿干這體力活,包吃包住一天350塊錢,都難請到人。”王昌表示,用北斗自動導航的農機在農村有著更現實的需求。

“我們的業務員帶著產品前往團場農機科和農機推廣站挨個走訪,先做實驗測試,然后再小批量采購,大概花了一兩年的時間,兵團內部就認可了這個產品。”張冬冬回憶道。隨著團場的批量使用,自動導航就在新疆遍地開花了。黑龍江也是先從國營農墾集團推廣到普通農戶。

國家層面的支持從2013年開啟。在北斗二號系統建成并提供區域服務之際,為促進我國精準農業技術裝備發展和北斗系統農業應用,財政部、原農業部在國家農機購置補貼目錄中,增加了“精準農業設備”小類,對“農業用北斗終端(含漁船用)”進行補貼,為北斗系統開始在農業領域“落地生根”提供了助力。2014年,國家發改委啟動的新疆兵團第八師石河子市北斗系統精準農業重大應用示范工程項目,在陳學庚院士的指導下,對國產北斗農機自動駕駛系統的規模化應用起到了至關重要的作用。

各類補貼算下來,一套設備只要三四萬元,農民也能夠接受。在聽說有購置補貼后,張志貴當機立斷,購入了第一臺自動導航設備,“當時雇一個熟練機手每天的工資是500元左右,用了導航后,對機手的要求低了,雇用機手的成本也在降,一臺自動導航設備的成本兩三年就能收回。”

更大的驚喜來自2015年。國內一批導航企業和主機企業,通過自主研制北斗農機自動導航和輔助駕駛系統,實現了國產化的突破——用電機控制代替了液壓控制,北斗自動導航系統開始向規模化邁進。

“新系統在執行機構和算法方面做了改進,把電機加裝在原車的方向盤上,改動小了,安裝快了。”張冬冬介紹,從2015年開始,整個行業的銷量基本都在翻番增長,加上近幾年國產化速度加快,設備售價從之前的十余萬元降到了一萬多元,只有之前的十分之一。“2021年開始每年銷量都在2萬臺以上,2022年接近5萬臺。”

隨著土地流轉與農機購置補貼等政策的持續實施、農機社會化服務體系的逐步建立,為北斗在農業領域的快速推廣提供了助力。“可以明顯地感受到老百姓對北斗導航自動輔助駕駛系統接受度逐年增高,有些地區還出現了農機不配置自動輔助駕駛系統,下地沒活兒干的現象。”上海聯適導航董事長馬飛告訴記者。

不過,在安裝上,后裝和前裝問題還困擾著業界。多年來,北斗導航自動輔助駕駛系統的安裝,大多數都是在購買農機后,相應的問題也隨之日益凸顯,例如后裝的安全性、兼容性和可靠性等難以得到有效保障。不少主機企業聯合導航企業和科研院所的辦法是:發展后裝應用的同時,不斷探索自動導航技術前裝應用。

“北斗系統的應用只受想象力限制”

“十年前,搞北斗的人還不太清楚北斗在農業領域有什么應用,而搞農業的人卻只知道用GPS。”吳才聰認為,在北斗系統應用之初,技術和應用場景之間還存在著鴻溝,但如今,這個鴻溝正在被填平。

《2022中國衛星導航與位置服務產業發展白皮書》數據顯示,在農業領域,全國已有將北斗終端作為標準配置的農機企業45家,安裝農機自動駕駛系統超過10萬臺,安裝農機定位、作業監測等遠程運維終端超過45萬臺/套,全國接入國家精準農業綜合數據服務平臺的農機裝備達到25.8萬臺,實現了跨企業農機作業數據整合,水稻、小麥、玉米等主糧作物收獲和拖拉機作業的24小時動態監測。

隨著北斗產品加速進入農業領域,通過厘米級定位和精準控制,農業生產的一系列場景有了更加精準的可能,其應用場景“朋友圈”正在不斷增加之中。

搭載北斗導航自動輔助駕駛系統的農機已能適應不同場景、不同地形。農忙時節,不論是平原、丘陵,還是高原地帶、極寒區域,從水稻機械直播、玉米籽粒機收到油菜全程機械化,4000多種我國自主研制的農業機械裝備,馳騁在不同類型的農田上。

近年來,通過對北斗系統應用場景的不斷探索,我國農業生產精細化水平不斷提升,亦找到了一系列新的應用方向,遙感、無人機噴藥、作業質量監測等都有著北斗深耕的身影。此外,北斗系統也逐漸成為農業相關補貼發放的重要技術基礎,諸如土地深松補貼發放是基于北斗系統和相關傳感器監測作業面積和作業質量實現的。

北大荒集團黑龍江勝利農場內,裝有北斗導航自動輔助駕駛系統的無人植保機正在農田內打藥。 受訪者供圖

“以前我需要每天去很多地方統計車輛使用,現在足不出戶,看著監控中心的大屏幕,就能知道每一天農機車在什么位置作業。有了農機信息化管理調度系統,可以隨時了解農機的具體使用情況。”新疆生產建設兵團一師二團的農機管理人員曾在接受采訪時感慨,有了北斗系統,不知不覺還催生了農機作業、組織和管理關系方式的變革。

基于農機作業大數據,還可以整體掌握麥收進度。在今年麥收季,5萬多臺安裝了北斗系統的小麥聯合收割機,就用工作軌跡,在我國農田上畫出了一幅從南到北“追逐”豐收的熱力圖。

“就像孫家棟院士說的,北斗的應用只受想象力的限制。”王昌認為,其實北斗本身不是一個行業,而是“北斗+”,隨著農業生產走向高度智能化、智慧化,北斗將深度改變更多領域。按照近年來的趨勢,農業成了除車輛導航和位置服務外最重要的應用行業。“其實沒有一個是真正特別賺錢的企業,都是在投入期。”王昌表示北斗的行業應用還未到爆發期,有著廣闊前景。

采集數據、模型決策和精準執行是精準農業的“三部曲”。農機上裝了北斗,就能知道位置,進而遠程監測工況和作業質量,最終評估這些指標以便決策。不過從數據采集到決策,再到執行,北斗系統在農業應用上還有很長的路要走。

俄羅斯自然科學院外籍院士、新疆農業大學教授艾克拜爾·伊拉洪舉例,“北斗系統+傳感器”能提供草原覆蓋面積、草原長勢、土壤裸露情況的基礎信息,但在區別草原物種、追蹤物質流動、分析養分循環,根據土壤輻射形狀鑒別土壤類型、土壤性狀、土壤污染程度等方面的相關技術還有待提高。

“地區差異大,受到土壤、氣候、海拔等因素的影響和干擾,不利于北斗助力精準農業技術的推廣應用。此外,技術難度較大且人才匱乏,會進一步限制和影響北斗系統的應用與發展。”艾克拜爾·伊拉洪認為,在農業領域北斗系統的推廣還存在一些待突破的瓶頸。

就像建高鐵要重鋪軌道

“高鐵能在綠皮火車的軌道上跑嗎?就像高鐵需要建立新的路基、軌道一樣,北斗農業應用的爆發關鍵在于能否建立起一整套智慧農業的標準體系。”吳才聰拿北斗無人駕駛系統舉例,即使擁有性能穩定的無人拖拉機,但如果機庫、機耕道及農田的標準化改造沒有跟上,也實現不了高效率,“就像讓高鐵列車在綠皮火車軌道上一樣跑不出高速度”。

今年秋收季,廣東高州絲苗米省級現代農業產業園核心區內,基于建設的北斗無人農場,實現了絲苗米耕、種、管、收全程機械化:裝有北斗終端的無人駕駛收割機自動駛入稻田,按照科研人員規劃好的路徑開始收割,待收割機裝滿稻谷后便向無人運糧車發送接糧信號,無人運糧車自動行駛至無人駕駛收割機旁邊,精準將收割機中的稻谷轉運至道路邊卡車上。

我國北斗系統既重視系統建設,也注重應用推廣,可以說是邊建設、邊推廣。隨著北斗系統與農業生產結合不斷深入,“北斗+農業”在實現精準化的同時,正朝著無人農場的方向發展。

“發展無人化技術是一個必然的趨勢,但無人化并不是完全沒有人,而是立足智能化,面向無人化,發展少人化,要根據我國實際需求的階段,通過信息技術將人逐步置換出來。”吳才聰介紹。

我國農業從業人員正在經歷老齡化過程,通過北斗系統高精度應用,能夠為多年來我國三農領域中“誰來種地,怎么種地”的問題,提供一種新的答題思路。

但無人農場的建設并非一蹴而就。吳才聰認為,要從總體上去把握無人農場發展的趨勢,發展的規劃,要站在整個農業生產系統的角度,從全場景、全流程、全地形、全天候的角度去制定整個無人化農機技術、農機作業技術的標準體系。不僅要考慮田內,還要考慮機庫、機耕道和農田全場景。在做農機的無人化改造的時候,同時還要考慮到無人耕地、無人播種、無人打藥等“耕種管收”生產全流程。

“空間信息技術服務農業生產還需要提高精度、可靠性和并發性。”中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所吳文斌在技術方面提出建議,未來要打通數據鏈路,實現數據的實時采集和更新。進一步提升農業智能感知和觀測能力,推進農業衛星的研制,尤其是要提升天空地感知能力,形成多層次的觀測平臺,建立高中低分辨率并舉、光學和微波相結合的對地觀測體系。提升衛星標準化產品與加工處理能力,實現多星多傳感影像數據的協同處理,保障衛星遙感數據的及時、可靠供應。

除了產品和技術,配套的軟件和服務也得跟上。“進入大數據時代,不能光賣拖拉機,還應做好軟件服務。”吳才聰回憶起在美國調研的經歷,在美國,約翰迪爾公司賣拖拉機時,會提供給顧客一個數據平臺賬戶,農場主手持鼠標,就可以在遙感圖上把他家的農田圈出來,還能回看GPS的軌跡,掌握耕地、播種的實時情況。回到中國,他在多個場合建議國內企業搭建與農機配套的數據平臺,讓合作社能通過軟件平臺管理農田、作物、機器和人員。

如今,“北斗+農業”應用已經走出國門,面向更多的國家提供服務。12月10日,“一帶一路”精準農業國際合作聯盟倡議書(2022)發布,倡議書從開展現代農業產業合作、推動精準農業應用合作、拓展“衛星應用+智慧農業”合作等方面發出號召,旨在希望通過各方共同努力,促進“一帶一路”沿線國家和地區精準農業的高質量發展。

在匈牙利,裝有北斗自動駕駛系統的農機,正在給苗圃草。 受訪者供圖

今年,國務院新聞辦公室發布了《新時代的中國北斗》白皮書。白皮書中指出,面向未來,中國將建設技術更先進、功能更強大、服務更優質的北斗系統,建成更加泛在、更加融合、更加智能的綜合時空體系,提供高彈性、高智能、高精度、高安全的定位導航授時服務,更好惠及民生福祉、服務人類發展進步。