國人在“吃”上有很多講究。

在吃豬肉的問題上,坊間流傳,用黑豬肉做出來的菜更香更好吃。在不少人眼中,黑豬肉“是兒時的味道”,甚至是“家鄉的記憶”。

中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所優質功能畜產品創新團隊首席張軍民研究員介紹,黑豬肉營養豐富且肉質細膩,烹飪后湯汁濃郁,繞齒留香;市場售價也比普通豬肉高出許多。

在電商平臺上搜索黑豬肉,某品牌的黑豬五花肉價格達到700克110元的高價。

作為本土豬,為啥黑豬肉市場售價如此高?

因為黑豬生長周期長、生長速度慢,同時對生長環境要求也比較高。

有的黑豬生活非常“凡爾賽”。它們在山林中生長,由“森林氧吧”供養;又自由活動,所以瘦肉率較高。較慢的生長速度也給了它們更多沉淀風味物質的時間。

黑豬肉還具有較高的不飽和脂肪酸含量。以通脊肉為例,黑豬肉瘦肉中蛋白質含量與三元豬相似,在16%左右;水分含量較低,在64%左右;肌內脂肪含量較高,在19%左右。這使得黑豬肉比普通豬肉的口感更好,營養價值更高。

較長的養殖周期,較高的飼養成本,使得黑豬肉的價格相對普通豬肉更高。

目前市場上存欄量和屠宰量比較大的黑豬品種有70多種,包括陸川豬、民豬、北京黑豬、兩頭烏、柯欏豬、桃園黑豬、玉山黑豬、萊蕪豬、藏豬、確山黑豬、太湖豬和湘村黑豬等,一般為純種,少數為雜交品種。如陸川豬為我國廣西陸川地區特有黑豬品種,湘村黑豬為桃源黑豬(母本)與杜洛克豬(父本)的雜交品種,等等。

黑豬肉為啥更香?中國農科院北京牧醫所的一項最新科研成果,利用“指紋圖譜”揭曉了其中奧秘。

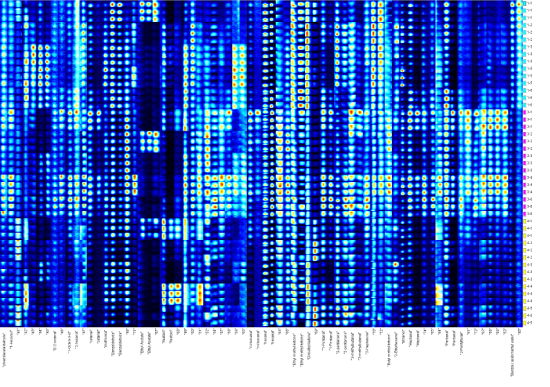

團隊以學界公認肌內脂含量最高的萊蕪豬肉和市場較為常見的北京黑六豬肉為研究對象,以三元雜交豬肉為參照,利用脂質組、風味組等食品組學技術,建立了肉品質特征指紋圖譜。

研究人員用儀器模擬人的嗅覺和味覺,系統分析黑豬肉中與風味相關的化合物。研究發現,黑豬肉中單不飽和脂肪酸和甘油三酯等重要脂溶性風味前體物質含量升高,2-戊基呋喃、3-甲基丁醛和壬醛等具有肉香味和油脂味的化合物含量升高。

研究鑒定出了萊蕪豬肉、北京黑六豬肉共同的特征脂質分子和揮發性風味化合物。正是這些揮發性風味化合物,使得黑豬肉吃起來更香。

經進一步篩選鑒定,研究發現有55個脂質分子和13種揮發性風味化合物可以作為黑豬肉的潛在特征標志物。

該項研究為精準鑒定我國地方品種豬肉品質表型、推動地方豬種質資源開發利用提供了重要參考。這意味著在未來,我們能吃到更多“又香又健康”的地方黑豬肉。

該項研究得到國家重點研發計劃、中國農科院科技創新工程等項目的支持。相關研究成果新近發表于《國際食品研究(Food Research International)》。