追求糧食高質高產始終是農業(yè)科技不斷探究的領域。近年來,作物單產增長緩慢,全球約 24~39%的玉米、水稻、小麥以及大豆種植區(qū)域單產處于停滯不前甚至下降的態(tài)勢。如何提高這些作物的單產,各國都在探索。

當前,世界種業(yè)進入到育種“4.0時代”,正迎來以全基因組選擇、基因編輯、合成生物學及人工智能等技術融合發(fā)展為標志的新一輪科技革命。近日,中國科學家在水稻中研究發(fā)現(xiàn)了水稻高產基因,可提高水稻產量30%以上,并縮短生育期。該成果于北京時間今天(22日)凌晨發(fā)表在國際著名學術期刊《科學》。該基因是怎么被發(fā)現(xiàn)的?它對水稻高產效果如何?將對未來農作物發(fā)展起到怎樣的作用?

糧食產量歷史上兩次突破未來人類可能仍不夠吃

糧食是人類賴以生存的根本。隨著人口的增加、耕地的減少,提高糧食單產是保障全球糧食安全的關鍵路徑。然而,近年來作物單產增長緩慢,全球約 24~39%的玉米、水稻、小麥以及大豆種植區(qū)域單產處于停滯不前甚至下降的態(tài)勢。中國農業(yè)科學院作科所研究員周文彬介紹,提高糧食作物單產,歷史上至少有兩次突破,第一次是以矮化育種為特征的綠色革命,第二次是以我國袁隆平先生發(fā)明的雜交水稻育種。但人類不能滿足于此。

周文彬:我們預計到2050年世界人口會增至97億,全球糧食產量至少增加60%才能滿足需求。從中國來看,我們國家預測人口2030年將達到14.5億,水稻、小麥、玉米等主要農作物生產能力需提高20%以上,需要我們提高糧食作物單產的能力。

北京順義中國農科院作科所實驗基地

埋首7年 一個特別的基因被發(fā)現(xiàn)

前兩次產量的飛躍都得益于重大基因的發(fā)現(xiàn)。產量的增加還有一個很重要的原因是氮肥的施用,氮肥施用可以顯著增加作物的產量,但同時又會帶來土壤酸化、水體富營養(yǎng)化等一系列環(huán)境問題。周文彬團隊致力于糧食作物光合作用功能基因的研究,經過7年時間,發(fā)現(xiàn)了水稻中一個特別的基因。

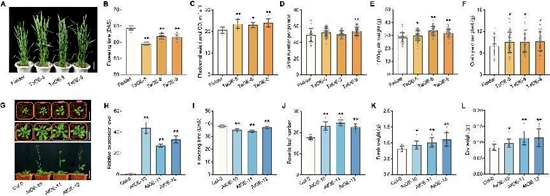

周文彬:我們團隊在118個轉錄因子基礎上進行篩選。首先通過低氮篩選,低氮如果誘導表達,我們總共篩選出13個基因,這13個基因是否受光的誘導,我們又鑒定出來3個基因。其中有一個基因叫OsDREB1C,這個基因就是我們的目標基因,因此,我們就構建了這個基因的敲除材料和過表達。

OsDREB1C基因在小麥和擬南芥中均具有早熟增產的功能

團隊選擇在“日本晴”和“秀水134”這兩種水稻品種中試驗,通過增強這兩種水稻中這一基因的表達,果然有了意外的發(fā)現(xiàn)。

周文彬:過表達之后水稻的葉片色素含量,光合膜蛋白復合體的含量都有顯著提高。另外光合作用關鍵酶RubisCO的含量和活性均高于野生型。在大田條件下,我們做了光合效率的研究,看到過表達的材料水稻光合同化速率顯著提升,過表達的葉片中積累了大量的光合同化產物,同時籽粒灌漿速度更快。

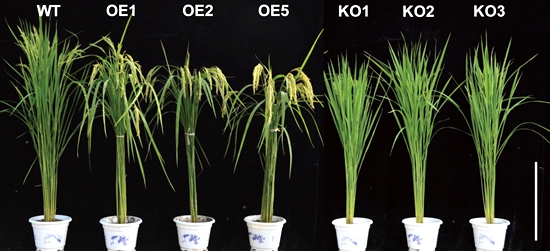

野生型(WT)、過表達材料(OE1、OE2、OE5)、基因敲除材料(KO1、KO2、KO3)表型對比

試驗的水稻、小麥品種中產量均有顯著提高 均實現(xiàn)早熟

那么,光合作用效率提高的結果是什么呢?周文彬團隊2018年至2022年間在北京、三亞、杭州進行多點田間試驗。結果發(fā)現(xiàn),增強這一基因表達后的“日本晴”和“秀水134”水稻產量都有顯著增加,并且生長周期也有所縮短。

周文彬:在“日本晴”背景下實現(xiàn)水稻產量的顯著增長,小區(qū)產量可以提高41.3%—68.3%。此外,我們還意外地發(fā)現(xiàn)過表達這個基因之后,還能促進水稻提前抽穗,能縮短它的生長周期,較野生型提前抽穗13~19天。在栽培稻秀水134中進行過表達,發(fā)現(xiàn)在杭州種植條件下過表達之后它的產量也能提升30.1%—41.6%,收獲指數能提高14.8%—15.7%,抽穗期至少可提前2天。

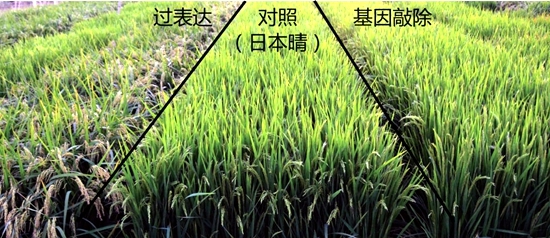

過表達材料(左)、野生型(中)、基因敲除材料(右)田間表型對比

此外,團隊還發(fā)現(xiàn),這一基因在小麥中同樣具有促進高產早熟的功能。通過在普通小麥品種(Fielder)中表達該基因進行功能驗證,發(fā)現(xiàn)可使小麥田間增產 17.2~22.6%,早熟 3~6 天,說明該基因在不同作物中均具有提高產量、促進提前抽穗的保守性功能。

增強光合作用+減少氮肥施用+顯著高產+早熟:集多種功能為一身的罕見基因。

盡管“水稻高產基因”的發(fā)現(xiàn)并非第一次,但中國科學院院士、中國農科院作科所所長錢前表示,像這樣能將幾種重要功能集于一身的基因非常少見。

錢前:第一個是增強光合作用,第二個氮肥吸收效率提高了,第三個還有早熟的效果。很好能協(xié)調在一起的基因還是非常少的。

中國農科院作科所副所長劉錄祥提到,之前發(fā)現(xiàn)的水稻高產基因通常只有高產的效果,而新發(fā)現(xiàn)的這一基因不僅能實現(xiàn)高產、縮短周期,還能起到節(jié)肥的作用,意義重大。

劉錄祥:這個基因因為它和光合作用相關,和氮素直接相關,對綠色豐產來說起著很重要的作用。綠色豐產你產量要高,還得消耗最少的物化投入,這個基因是有時代意義的高產,不是傳統(tǒng)意義上的說法,它是在節(jié)肥狀態(tài)下實現(xiàn)的高效功能的表達,這個意義比我們傳統(tǒng)意義上的高產基因來得更強烈一些。

2021年6月9日,團隊成員在北京順義中國農科院作科所實驗基地準備水稻秧苗

該基因的發(fā)現(xiàn),對于未來作物新品種和新種質的培育以及大田栽培耕作模式的變革具有重要的理論價值。而這個重要的理論價值什么時候能夠轉化為實際應用,真正為普通農田里的水稻增產做貢獻呢?周文彬解釋,還需要經過較為漫長的育種階段。

周文彬:一般育種品種是比較漫長的,8—10年。常規(guī)育種要育成新的品種需要很多團隊協(xié)同努力,要大家一起,比如說育種家,分子生物學家,他們能把這個基因整合到受體中去,再進行田間的鑒定、測試、選種、驗證等,甚至最后的推廣、申報等等這些階段,確實需要一定的過程。