據中國農業科學院最新消息,該院作物科學研究所大豆育種技術創新與新品種選育創新團隊,聯合國內優勢科研機構,成功克隆了科學界孜孜以求50年而不獲的大豆雄性不育基因 MS1 ,為拓寬大豆品種的遺傳基礎提供了重要支撐。相關研究成果在線發表于《植物生物技術雜志(Plant Biotechnology Journal)》。

團隊執行首席、中國農科院作科所研究員孫石介紹,大豆是典型的自花授粉作物,花器官小,人工雜交困難、效率低;不同地理來源品種常因花期不遇進一步限制了品種間的基因交流,導致大豆育成品種遺傳基礎狹窄,遺傳改良進度緩慢。構建輪回選擇群體是拓寬作物品種遺傳基礎的有效方法。我國學者利用引進的雄性不育 MS1 突變體( ms1 ),成功構建了針對不同產區的輪回選擇基礎群體,并選育出大豆新品種。然而,由于遲遲未找到該基因在染色體上的準確位點,“等于不知道它長什么樣”,無法建立高效的生物育種技術體系,嚴重限制了輪回選擇育種的效率。

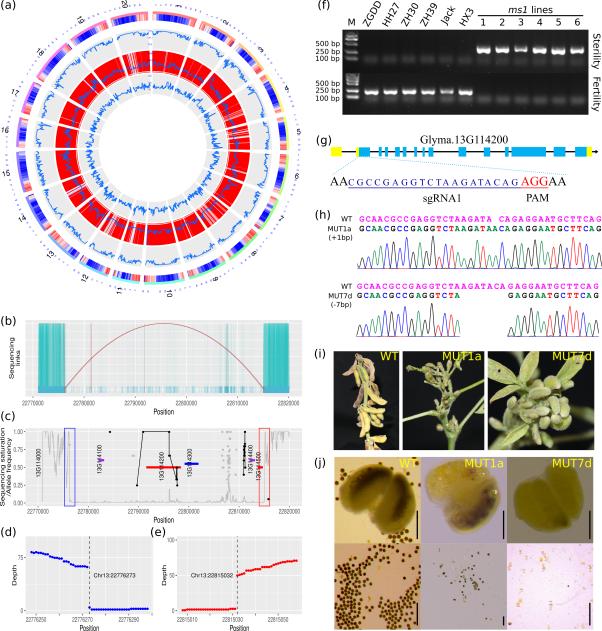

團隊針對不育基因的特點,提出了公共對照池分子克隆策略,即利用已公開的大豆品種重測序數據作為公共對照池,以 ms1 雄性不育純合材料構建突變池,通過高通量測序分析,定位了 ms1 基因位點;并通過CRISPR/Cas9技術,創制該基因編輯突變體,成功再現了 ms1 材料的雄性不育表型,從而有力證實了 MS1 基因突變導致 ms1 材料的雄性不育。這是大豆雄性不育基因分子克隆和功能實證的首例報道,為提高大豆雄性不育 ms1 輪回選擇群體的育種效率、利用基因編輯技術定向導入雄性不育性狀、拓寬大豆品種的遺傳基礎提供了重要支撐。

研究建立的公共對照池分子克隆策略對于重要突變體基因的分子克隆也具有重要的借鑒價值。

大豆雄性不育基因 GmMS1 的克隆及基因編輯驗證

(圖片由中國農科院作科所提供)