近日,中國農業科學院植物保護研究所植保生物技術研究室主任王桂榮研究員領銜的創新團隊在蚜蟲感受報警信息素的神經和分子機制研究方面取得了突破性進展,首次闡明了蚜蟲感受報警信息素的信號傳導通路,建立了嗅覺受體和昆蟲行為的關系,證實以氣味受體為靶標篩選昆蟲行為調控劑的可行性,為發展綠色環保的害蟲防治策略提供了新思路和新方法。相關研究成果于12月1日在線發表在國際頂尖期刊《細胞 (Cell)》子刊《當代生物學 (Current Biology)》雜志上,最新影響因子8.983。

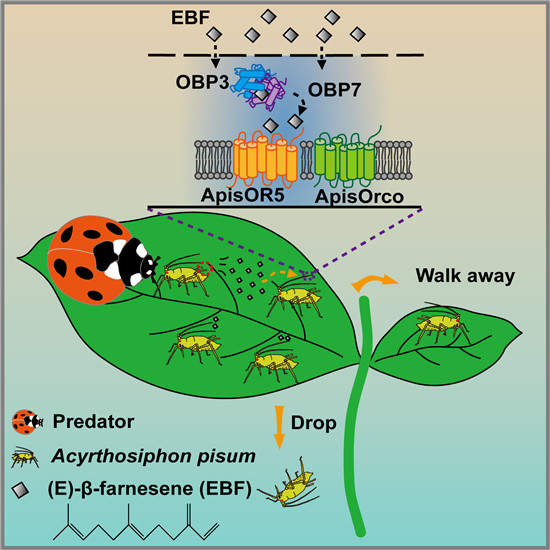

蚜蟲是農林業和園藝上的重要害蟲,除了直接危害,還傳播多種植物病毒。40多年前,科學家們就發現大多數蚜蟲在遇天敵攻擊或者其它危險時,會從腹管中釋放出含有報警信息素(E)-β-farnesene (EBF)的小液滴,“警告”鄰近的蚜蟲快速逃離或掉落,這是蚜蟲長期進化過程中形成的逃避敵害和危險的方法。然而到目前為止,蚜蟲感受報警信息素的機制仍不清楚,極大地限制了利用這一行為特性發展蚜蟲控制策略。

此項研究利用神經電生理技術明確了蚜蟲觸角上感受報警信息素的神經,通過比較基因組學,結合嗅覺受體基因體外功能以及轉基因果蠅的方法揭示了嗅覺受體Odorant receptor 5 (OR5) 特異性地用于感受EBF。利用RNA干擾技術敲除蚜蟲體內OR5基因,蚜蟲喪失了報警行為,進一步明確了蚜蟲特異、靈敏地感受EBF的嗅覺受體和神經。通過以上的基礎研究推測,激活OR5的化合物就能夠像EBF一樣對蚜蟲有驅避作用,高通量篩選和行為測定結果證實了以上推測:篩選獲得的能夠激活受體OR5的氣味分子對蚜蟲有明顯驅避作用。

植保所碩士研究生張睿彬和博士后王冰是文章的共同第一作者,王桂榮研究員為論文通訊作者。該研究得到了中國農科院科技創新工程、國家自然科學基金創新群體和國家自然科學基金重點項目資助。(通訊員 孫爻)

蚜蟲是農林業和園藝上的重要害蟲,除了直接危害,還傳播多種植物病毒。40多年前,科學家們就發現大多數蚜蟲在遇天敵攻擊或者其它危險時,會從腹管中釋放出含有報警信息素(E)-β-farnesene (EBF)的小液滴,“警告”鄰近的蚜蟲快速逃離或掉落,這是蚜蟲長期進化過程中形成的逃避敵害和危險的方法。然而到目前為止,蚜蟲感受報警信息素的機制仍不清楚,極大地限制了利用這一行為特性發展蚜蟲控制策略。

此項研究利用神經電生理技術明確了蚜蟲觸角上感受報警信息素的神經,通過比較基因組學,結合嗅覺受體基因體外功能以及轉基因果蠅的方法揭示了嗅覺受體Odorant receptor 5 (OR5) 特異性地用于感受EBF。利用RNA干擾技術敲除蚜蟲體內OR5基因,蚜蟲喪失了報警行為,進一步明確了蚜蟲特異、靈敏地感受EBF的嗅覺受體和神經。通過以上的基礎研究推測,激活OR5的化合物就能夠像EBF一樣對蚜蟲有驅避作用,高通量篩選和行為測定結果證實了以上推測:篩選獲得的能夠激活受體OR5的氣味分子對蚜蟲有明顯驅避作用。

植保所碩士研究生張睿彬和博士后王冰是文章的共同第一作者,王桂榮研究員為論文通訊作者。該研究得到了中國農科院科技創新工程、國家自然科學基金創新群體和國家自然科學基金重點項目資助。(通訊員 孫爻)

文章鏈接:http://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(16)31198-8