近日,中國農業科學院棉花研究所棉花高產育種團隊圍繞棉花細胞質雄性不育開展研究,首次鑒定出哈克尼西棉細胞質雄性不育系(CMS-D2)攜帶的線粒體不育相關基因orf610a,并初步解析了不育系花粉敗育的分子機制。相關成果發表在《作物學報(英文版)(The Crop Journal)》上。

細胞質雄性不育(CMS)是一種主要由線粒體基因控制、并可被核恢復基因恢復的母系遺傳性狀,具體表現為植物不能產生正常可育雄配子,是作物雜種優勢利用的重要途徑之一,也是研究花藥發育和核質互作的理想系統。細胞質雄性不育系在不同環境條件下均表現出穩定的無花粉完全敗育特征,在棉花“三系”雜種優勢利用中具有廣闊的應用前景。然而,關于棉花細胞質雄性不育基因功能分析和花粉敗育機制研究未見相關報道。

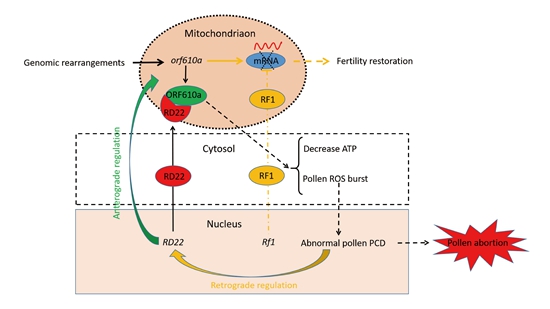

該研究通過對不育系及其保持系的線粒體全基因組序列進行比對分析,鑒定到一個在不育系中特有的嵌合基因orf610a。通過轉化擬南芥過表達orf610a基因,發現陽性株系花絲變短、花粉量變少,并且角果變短、結實率明顯降低。研究人員進一步通過分子生物學、生理生化和遺傳學等多種分析手段,證實該基因編碼蛋白ORF610a與細胞核編碼蛋白在跨膜結構區域存在互作,過早啟動細胞程序性死亡過程,從而導致花粉敗育。該研究為進一步揭示棉花細胞質雄性不育及其育性恢復分子機理奠定基礎,對選育棉花優良恢復系和強優勢胞質不育“三系”雜交種具有指導意義。

該研究得到國家自然科學基金等項目資助。

原文鏈接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214514122000617