近日,中國農業科學院植物保護研究所農藥應用風險控制創新團隊首次揭示了農藥在溫室空氣細顆粒物中的賦存、分布、代謝轉化和健康暴露風險。相關研究成果發表在《環境科學技術(Environmental Science & Technology)》上。

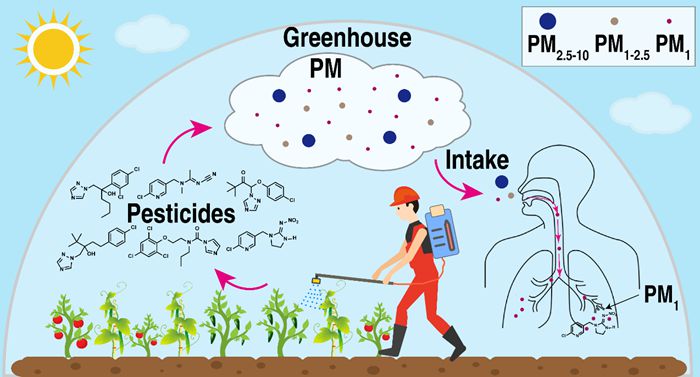

溫室是現代設施農業的重要組成部分,我國有7000萬以上溫室勞動從業者。溫室作為相對“密閉”的環境,噴施農藥后,非揮發性農藥通過氣相-固相分配賦存于空氣細顆粒物相中,從業者吸入會帶來潛在的健康隱患。

在溫室真實噴施農藥場景下,系統分析了吡蟲啉等6種農藥在空氣細顆粒物(PM1,PM2.5和PM10)中的分布、動態、代謝轉化和人體吸入暴露風險。結果表明,6種農藥在空氣細顆粒物中呈現出典型的尺寸依賴性分布,超過65%的農藥分配在PM1上,增加了肺部的農藥吸入暴露風險。與空氣細顆粒物結合的農藥在空氣中的持久性更強,如在空氣細顆粒物中吡蟲啉90%成分分解所需時間可達201.7天。在空氣細顆粒物中,6種農藥經過光、自由基等催化反應生成12種轉化產物,其中6種為新報道的產物;吡蟲啉和咪鮮胺等的主要轉化產物的濃度遠高于母體。模型預測發現,40%的轉化產物的毒性高于母體。該研究為溫室中農藥應用風險控制和職業健康保護提供了新視角。

該研究得到國家自然科學基金等項目的支持。(通訊員 郭建英)

原文鏈接:https://doi.org/10.1021/acs.est.3c06270