近日,中國農業科學院植物保護研究所作物黃萎病研究團隊與國外科研單位合作,解析了黃萎病菌的重要生物學特性以及群體基因組背景下黃萎病菌種群結構與分子演化機制等國際前沿科學問題,提出了系統的解決路徑與方法,相關論文在線發表在《植物病理學年評(Annual Review of Phytopathology)》上。

據論文第一作者陳捷胤研究員介紹,作物黃萎病病原-大麗輪枝菌是一種毀滅性的土傳維管束病原真菌,曾與馬鈴薯晚疫病病原并列為世界頭號檢疫對象,在全世界范圍內流行與傳播,危害棉花、馬鈴薯、茄子、向日葵等600多種經濟作物,年均損失愈百億美元。

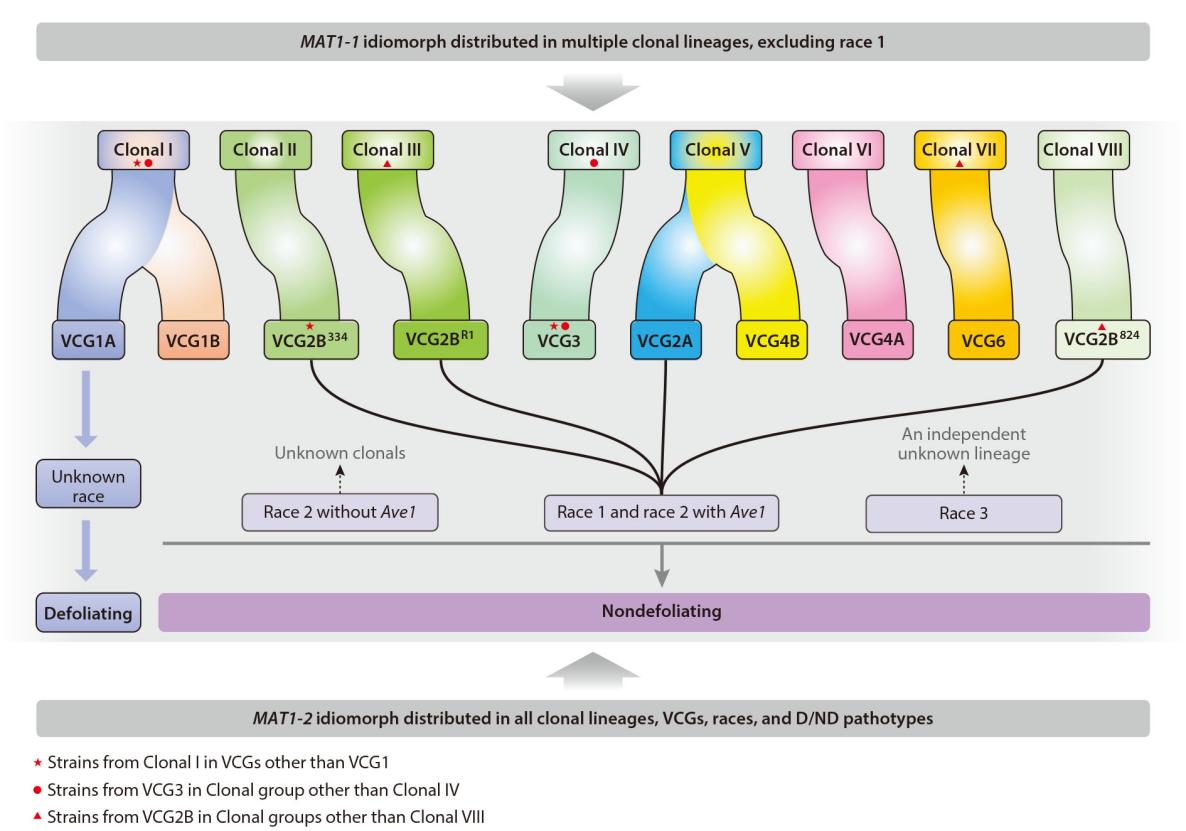

該研究系統總結了大麗輪枝菌發育形態、定殖維管束、寄主范圍與特征、“毒素”致害、微菌核形成、育性及種群結構等七大重要生物學特性及其研究進展,闡述了大麗輪枝菌種群結構的分子演替進化過程和主要學術觀點,厘清了病原菌不同種群結構之間的遺傳發育邏輯和血緣關系;對大麗輪枝菌具有“隱性”有性世代的遺傳學假設進行了詳細論證,提出了解密大麗輪枝菌潛在有性繁殖介導種群結構演化基因組學層面科學問題的技術路徑和研究策略;重點介紹了黃萎病菌群體基因組研究涉及的前沿問題,提出了如何利用該團隊牽頭的“全球黃萎病菌基因組(Verticilli-Omics)”研究計劃,進一步深入研究黃萎病菌種群演化機制的策略,并對今后研究的若干重點難點進行了展望。

該研究得到國家重點研發計劃政府間國際科技創新合作重點專項、國家自然科學基金和中國農業科學院科技創新工程等項目的資助。(歐陽燦彬)

原文鏈接:

https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-phyto-020620-121925