近日,中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所畜禽種質資源保護與利用科技創新團隊成功解析了我國家馬體高變異的主效基因突變,并發現該突變最早出現在距今2300年蒙古帝國時期的古馬群體。相關研究成果發表在《當代生物學(Current Biology)》。

據蔣琳研究員介紹,我國家馬遺傳資源極其豐富,特別是分布在我國西南山區的矮馬,體高不足100厘米,在相對閉鎖的環境下形成了獨特的性狀,是十分珍貴的資源。前期國外研究西方馬體高性狀的遺傳機制,發現了HMGA2等候選基因,但卻不能解釋中國馬體高變異的遺傳調控機制,并且體高性狀的主效位點始終未被鑒定。

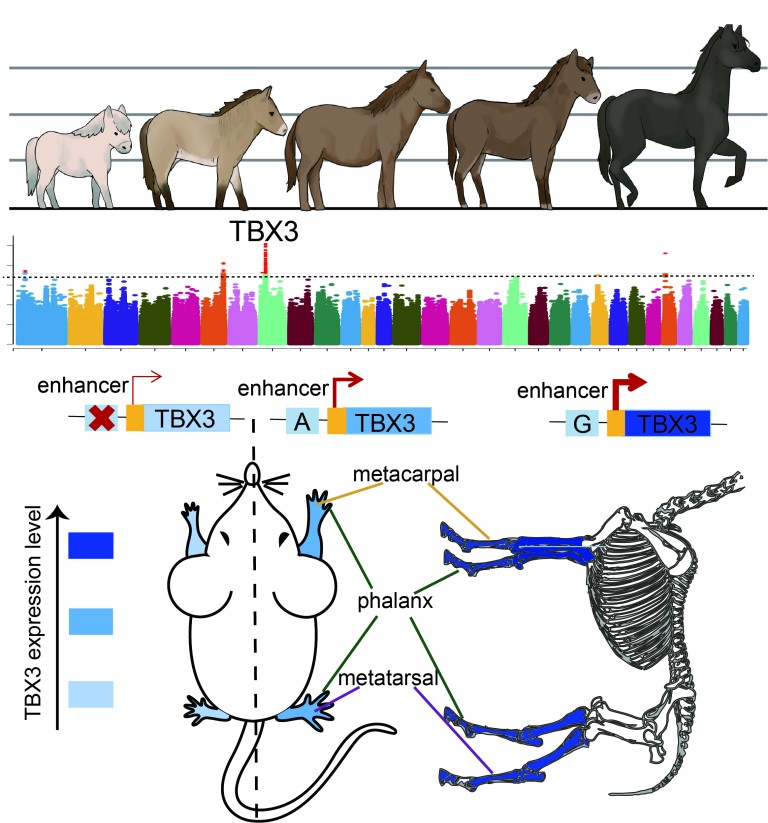

研究人員利用國家家養動物種質資源庫收集保存的中國家馬遺傳資源,構建了187份中國家馬種質資源的基因組,通過全基因組選擇信號和全基因組關聯分析,發現TBX3基因增強子上的兩個突變可能是體高性狀變異的主效突變。研究人員進一步對763份中國家馬遺傳資源進行了大規模基因鑒定,并對國外數千份古馬基因組的衍生等位基因頻率軌跡進行了重建,通過雙熒光素酶試驗和基因編輯小鼠模型構建,最終明確了TBX3(20644555, A/G)是中國家馬體高變異的主效基因突變。該突變加速了中國家馬體高性狀的變異,促進了TBX3基因的轉錄表達,從而加速了動物四肢遠端骨骼的生長。此外,研究人員還發現A是野生型等位基因;G是在體高增加的群體中新衍生的等位基因,具有極強的功能效應,能解釋近10厘米的體高變異。G等位基因出現于我國秦朝早期,對戰馬的大量需求加速了大體型中國馬種的選育。由于我國西南馬的矮小性狀能適應西南崎嶇山路,因此未受到大體型馬種的影響,保留了野生型等位基因A,從而保持了矮小體型。

該研究得到國家自然科學基金項目、中國農科院科技創新工程等項目的資助。(通訊員 付松川)

原文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982221016110